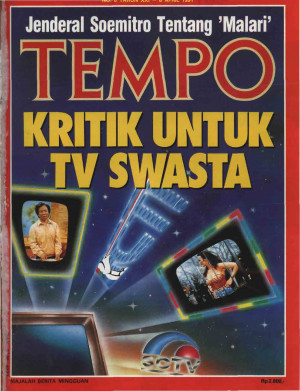

TIGA hal dirasakan menohok, sejak protes dilontarkan oleh MUI Surabaya ke alamat SCTV. Pertama, bahwa stasiun TV yang sudah bekerja hampir satu tahun itu tidak memiliki komisi pemantau siaran, yang menurut Direktur Televisi Ishadi merupakan keharusan bagi televisi swasta. Kedua, berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan Survey Research Indonesia (SRI), selera dan minat penonton televisi di Jakarta serta Surabaya tidaklah jauh berbeda. Acara Wonder Woman, yang kabarnya diprotes keras di Surabaya, ternyata berdasarkan penelitian SRI menduduki peringkat kelima paling disukai di sana. Sedangkan di Jakarta, peringkat kelima ditempati serial My Secret Identity, sementara Wonder Woman peminatnya tidak seberapa. Ketiga, dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, riset yang dipandu oleh metode yang paling ilmiah sekalipun belum tentu membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Adanya protes ke arah SCTV -- karena Wonder Woman dan Wok with Yan -- bisa dianggap sebagai indikasi bahwa mayoritas masyarakat Surabaya menolak kedua serial tersebut. Namun, apa yang bisa Anda katakan, bila hasil penelitian SRI justru membuktikan sebaliknya? Tampaknya, masyarakat Surabaya menunjukkan dua persepsi yang berbeda, karena persepsi itu dipantau oleh dua institusi yang berbeda. Artinya? Boleh jadi, memang ada dua persepsi yang bertentangan total, tapi barangkali juga tidak begitu. Mungkin sekali yang ada hanya perbedaan tipis, misalnya antara tidak begitu setuju dan kurang setuju. Dalam hal ini, kesulitan timbul karena dua hal. Pertama, SCTV sangat tidak peka terhadap tata nilai yang dihayati oleh lingkungan sekitarnya. Kedua, sebagai masyarakat majemuk kita cenderung membesar-besarkan kemajemukan itu, dan bukan mengempiskannya. Ketidakpekaan dan kemajemukan akhirnya tampak bagaikan dua katup, yang bila tidak diwaspadai akan mampu menggelegakkan amarah yang besar. Itulah mungkin yang dimaksudkan oleh seorang pengurus MUI Surabaya, Saleh Al Jufri, dengan kalimat: Kalau dibiarkan, SCTV lebih berbahaya dari Monitor. Sampai di sini, sebuah komisi pemantau siaran diharapkan bisa berperan maksimal, hingga SCTV tidak kecolongan lagi. Tapi bukan berarti sampai di sini masalahnya sudah benar-benar teratasi. Mengapa? Televisi sebagai media elektronik adalah produk teknologi modern, yang sewaktu-waktu bisa menjatuhkan "bom" dan "meledakkan" masyarakat kita. Dia menawarkan berbagai risiko yang belum tentu bisa diredam oleh komisi pemantau siaran. Lalu? Sebelum kita direpotkan lagi oleh soal-soal ketidakpekaan dan kemajemukan, mengapa keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tidak mencoba meredam sendiri berbagai gangguan televisi seperti "sekwilda" ataupun "bupati"? Caranya? Bila Anda tidak berkenan pada siaran televisi tertentu, matikan saja siaran itu. Atau alihkan ke channel lain. Penolakan atau protes itu dapat dilakukan pada setiap produk dan komoditi apa saja di negeri ini. Karena, biarpun masih ada yang disebut captive market, sebegitu jauh belum ada paksaan untuk harus membeli satu merek tertentu saja. Dan jangan khawatir. Anda tidak akan didenda ataupun diseret ke pengadilan, hanya karena tidak sudi melihat acara Wonder Woman ataupun yang sejenisnya. Laporan Utama TEMPO, yang kali ini mengetengahkan protes masyarakat Surabaya terhadap acara-acara SCTV, berusaha untuk mengkaji beberapa hal. Bagian pertama menelusuri kembali kasus SCTV, bagian kedua menyajikan seluk-beluk pertelivisian berikut nilai ekonomis dari film-film yang diimpor TV swasta. Masih pada bagian ini bisa ditemukan hasil sementara riset SRI. Terakhir evaluasi tentang aneka acara TV swasta, mulai dari berita sampai kuis, dari serial sampai miniseri, dari pendidikan sampai ke diskusi antara para ahli. Isma Sawitri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini