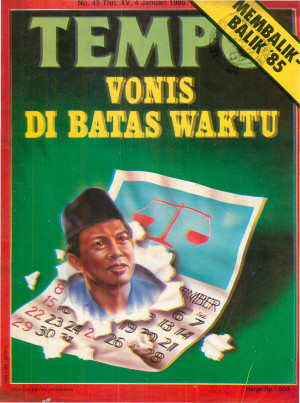

TARGET majelis hakim pimpinan Hasan G. Shahab untuk memvonis Dewi sebelum Natal, 25 Desember, tidak tercapai. Ada saja kejadian yang membuat majelis dari Pengadilan negeri Medan itu terpaksa menunda persidangan. Pada sidang 2 Desember 1985, Dewi alias Susana Limijati, 31, yang dituduh menggelapkan uang Rp 5,7 milyar milik maskapai penerbangan SIA, tak bisa hadir dengan alasan sakit. Lewat pengacaranya, I.D. Sembiring, bekas bendaharawati SIA Medan itu berjanji akan hadir dalam sidang berikut, yang jatuh tangal 7 Desember. Apa lacur. Di pagi hari tu, Dewi justru masuk Klinik Sarah, "menjalani operasi membuang amandelnya," tuur Reni Pardede, Direktris Klinik Sarah. Empat hari kemudian, 11 Desember, Dewi bersama suaminya, Denny alias Kajin, yang dituduh membantu menggelapkan uang SIA, memang hadir untuk mendengar tuntutan jaksa. Tapi, baru satu jam disidang, Dewi meringis sembari memegang dadanya. Sidang pun diskors, dan Dewi yang kelihatan lemah diinfus di poliklinik pengadilan, lalu ia dibawa ke rumah sakit. Majelis hakim, yang menjadi tak sabar memutuskan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa. Hari itu, jaksa memutuskan hukuman 4 tahun penjara untuk Dewi, dan Kajin dituntut 3 tahun. Melihat kondisi Dewi, majelis memberi izin tujuh hari untuk opname. Izin serupa pernah pula diberikan November lalu, ketika Dewi mendadak pingsan di pengadilan. Majelis menargetkan Dewi sudah harus divonis sebelum Natal. Bila tidak, berdasar KUHAP, wanita bertubuh kecil yang ditahan sejak 25 Juni 1985 terpaksa dilepas demi hukum. Dewi, agaknya, tahu betul soal yang satu itu. "Dewi tampaknya memang sengaja berulah, untuk mengulur-ulur waktu," ujar sebuah sumber. Secarik surat dokter yang disodorkan kepada hakim memang merupakan upaya yang sah dan legal dari terdakwa untuk bisa menerobos hukum. Nur Usman, bekas pejabat Pertamina yang didakwa mendalangi pembunuhan anak tirinya, Roy Bharya, juga diduga memainkan surat dokter. Dokter Rutan Salemba, Wunardi, menyebutkan bahwa Nur mengidap sakit ginjal, empedu, liver, dan darah tinggi. Adanya surat itu memaksa majelis hakim pimpinan Oemar Sanusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang sampai 13 kali. Ternyata, kemudian, tim dokter RSPAD, yang melakukan pemeriksaan, menyimpulkan, Nur tidak sakit serius. Tim dokter pimpinan Prof. Rukmono dari RS Cipto pun menegaskan, Nur bisa menghadiri sidang. Namun, saat muncul kembali diruang sidang 19 Desember lalu, Nur tetap menyatakan dirinya sakit. Dia malah menuding surat keterangan tim pimpinan Prof. Rukmono, "Hasil pemeriksaan yang tidak intensif." Begitu kata Nur kepada Happy S. dari TEMPO. Pada babak berikut Johny Ayal, yang dipanggil kembali sebagai saksi pada 24 Desember, ikut-ikutan mengeluh sakit. Ia terus memegangi perutnya, dan tidak mau menjawab pertanyaan hakim, jaksa, maupun pembela. Banyak yang menduga, polah Johny sudah disetel. Terutama bila dihubungkan dengan batas waktu penahanan Nur. Sesuai dengan KUHAP, Nur, yang ditahan sejak 6 Agustus tahun lalu, harus dilepas pada 5 Januari 1986. Majelis hakim yang mengadili tak berwenang lagi memperpanjang masa penahanan dirinya. Hakim Oemar Sanusi mengaku berusaha agar vonis atas Nur dijatuhkan sebelum deadline. Tapi, hal itu mungkin sulit. Masih ada beberapa saksi lagi yang harus didengar, sebelum jaksa mengajukan tuntutan dan tertuduh serta tim pembela membacakan pledoi. Belum lagi kalau harus ditambah dengan acara replik dan duplik. Sebuah sumber menyatakan, bila majelis cukup terarah dalam memimpin sidang, sebenarnya Nur Usman bisa divonis sebelum 5 Januari. "Hakim agaknya tak berupaya sungguh-sungguh. Kenapa Johny Ayal sampai diminta kembali sebagai saksi? Itu 'kan hanya memperlambat waktu," kata sumber itu. Tapi, untuk pertanyaan ini, hakim mempunyai jawaban: agar bisa diperoleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Toh, setelah seseorang dijatuhi hukuman, surat dokter masih cukup berharga. Djerman Hamid, Direktur PT Multi Episode, sampai setahun lebih menjadi penghuni RS Persahabatan, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 10 tahun penjara. Djerman, yang dipersalahkan melakukan penyelundupan lewat Kemayoran, dinyatakan sakit liver kronis, diabetes, dan sebagainya. Barulah, setelah Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan Djerman menjalani hukuman di Rutan Salemba, sejak November 1985 lalu. Fauzi, yang diadili tahun 1983 dengan tuduhan mengotaki pembunuhan atas Yulia Yasin, lebih beruntung. Berkat keterangan dokter RSPAD dan RS Jiwa Grogol yang menyatakannya tidak waras, pedagang besi tua asal Madura itu bebas dari jaring hukum. Karena Fauzi dianggap gila, mula-mula jaksa menuntut agar Fauzi dibebaskan. Belakangan ada wartawan yang memergoki Fauzi, yang selalu tampak lemas dan tertidur di ruang sidang, di luar normal saja bisa mengejar bis kota dan menawar bajaj. Jaksa lantas berbalik menuntut terdakwa 13 tahun penjara, Dan hakim, akhirnya, menyatakan Fauzi dan kedua rekannya tidak bersalah, dan harus dibebaskan. Vonis bebas bagi Fauzi, bukan melulu karena oleh dokter dinyatakan "tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum", melainkan karena tak cukup bukti maupun saksi. Dan setelah divonis bebas, Fauzi tampaknya waras kembali. Buktinya, dua hari kemudian ia sudah tancap menuju Surabaya pulang ke rumahnya. Lain lagi cerita Endang Wijaya, terdakwa utama "Kasus Pluit", yang dituduh merugikan negara Rp 22 milyar. Ia diketahui sudah lima bulan berada di sebuah rumah sewaannya di daerah elite Menteng. Lewat Operasi Sabet yang dilancarkan Pangkopkamtibda Jaya, Mayjen Norman Sasono, Februari 1980, Endang ditahan di RTM. Keberadaan Endang di luar rumah tahanan, lagi-lagi, karena adanya surat dokter yang menyebutkan dia sakit liver kronis. Dan jiwanya sedang dilanda kegelisahan, dia dianggap layak menjalani penahanan di rumah yang tenang bersama keluarganya. Yang menjadi soal, tentu: mengapa, kok, sepertinya hanya tahanan atau napi kelas Endang - yang tergolong berduit - yang bisa menikmatl fasilitas semacam itu? Liem Keng Eng, yang pada 1978-an dikenal sebagai "Dirjen BC Bayangan", adalah contoh lain lagi. Setelah divonis 11 tahun penjara, secara in absentia karena terbukti telah 3.001 kali menyelundupkan tekstil senilai milyaran rupiah, Liem balik ke Indonesia dari luar negeri. Menurut kabar, ia menggunakan senjata surat dokter agar tak usah menghuni penjara. Dan di pengadilan tinggi, akhirnya, ia dibebaskan baik dari tuduhan subversi maupun korupsi. Kasus lain yang tak kalah menarik ialah Budiaji, bekas Kepala Dolog Kalimantan Timur. Ia dipidana seumur hidup karena terbukti korupsi Rp 7,6 milyar. Pada Agustus 1980, ia mendapat grasi Presiden, yang mengubah hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Selama menjalani hukuman, tak jarang Budiaji memanfaatkan surat keterangan sakit agar bisa berobat di luar lingkungan LP. Kesempatan seperti itu, tentu, sekaligus dimanfaatkan sebagai selingan. Suasana keseharian dalam LP, meski di situ Budiaji diberi kesempatan nonton tv dan video, tentunya cukup membosankan. Salahkah orang seperti Dewi atau Nur Usman yang coba memanfaatkan celah hukum? "Terdakwa tidak salah. Harus diingat bahwa KUHAP adalah piagam hak asasi manusia," kata Dr. Muladi, Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang. Agar terdakwa dan pembelanya tidak mengulur-ulur waktu, katanya, hakim sebagai "manajer sidang" harus mampu merencanakan segala sesuatunya secara cermat. Prof. Oemar Senoadji, bekas Ketua Mahkamah Agung, malah tak punya prasangka bahwa sementara terdakwa sengaja mengulur waktu. Bahwa ada terdakwa, yang menyiapkan pembelaan diri sampai 1.000 halaman lebih, "Itu 'kan kata akhir yang merupakan haknya." Diakui, saat KUHAP digodok, yang paling banyak dibicarakan ialah hubungan kepentingan polisi, jaksa, dan hakim. Kepentingan si terdakwa katanya, agak terabaikan. Prof. Padmo Wahyono menambahkan sangat tidak etis dan tidak pantas menggunakan batas waktu penahanan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. "Masa penahanan sementara yang diatur KUHAP semata-mata hanya untuk kepentingan ketertiban hukum, bukan untuk mencapai keadilan," katanya kepada TEMPO. Prof. J.E. Sahetapy, mempunyai penilaian lain atas kasus hakim yang memburu deadline atau terdakwa yang mengulur waktu. "Semuanya sama-sama salah," kata guru besar ilmu hukum pidana Unair, Surabaya, itu. Ia mempertanyakan, mengapa hakim atau jaksa sampai merasa begitu khawatir bila seorang tahanan harus dibebaskan karena masa penahanannya habis. Sebaliknya, ia juga mengkritik pembela. "Pembela seharusnya memberi tahu kliennya, agar tidak mengulur waktu. Jangan semata bekerja karena dibayar," katanya. Bila ketentuan penahanan dalam KUHAP dinilai sebagai penghambat, Sahetapy menyatakan tak ada salahnya kita ubah. Sebab, katanya, "Kalau sepatu terasa kurang pas, jangan jari kaki yang dipotong, tapi sepatunya saja diganti." Sekadar disol pun, agaknya, sudah cukup memadai. Hakim Hasan G. Shahab, yang mengadili Dewi, punya cara untuk menghadapi terdakwa. Izin opname yang diberikannya sengaja tidak dihitung sebagai masa penahanan. Dengan begitu, ia masih mempunyai peluang untuk "mengejar target", tanpa harus ngotot-ngototan dengan terdakwa dan pembelanya. Surasono Laporan Monaria S. (Medan), Ahmed S., Zaim U. (Jakarta), S. Chili (Yogya), dan Hasan S. (Bandung),

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini