Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Putusan pengadilan itu menimbulkan perspektif di publik bahwa kepolisian telah salah tangkap.

Berdasarkan aturan, korban salah tangkap bisa mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil.

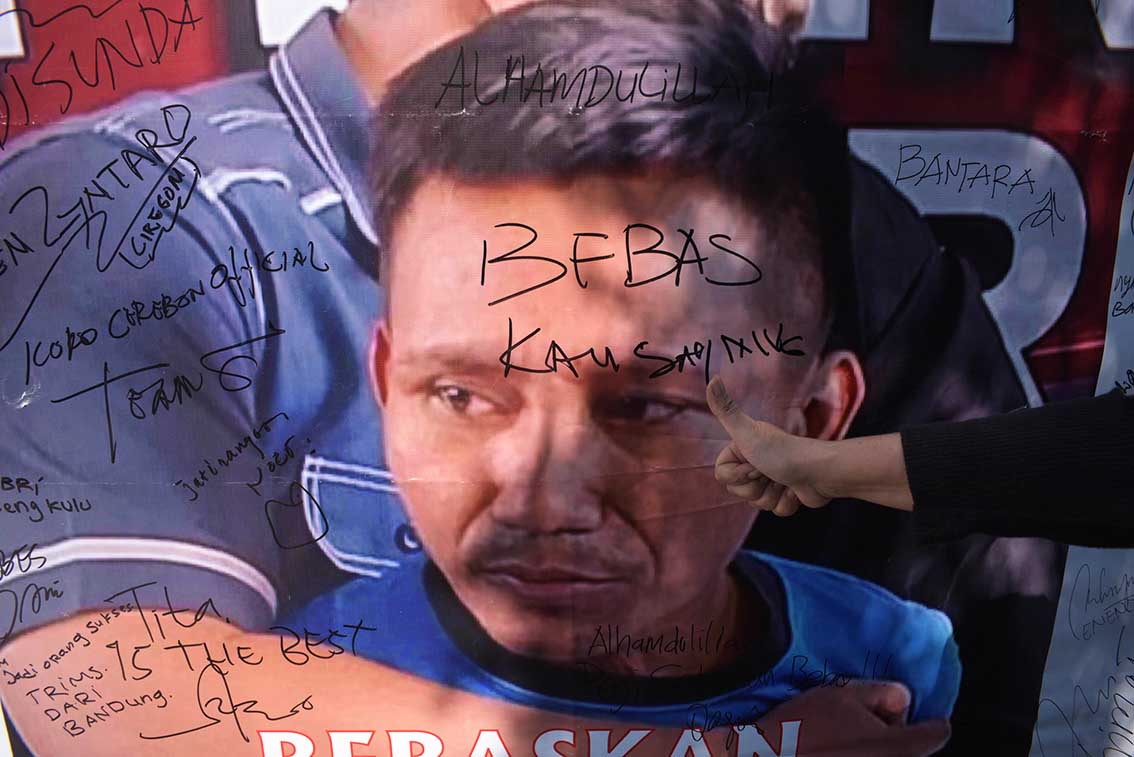

SANGKAAN terhadap Pegi Setiawan gugur di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi atas penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana alias Eky dan Vina Dewi Arsita. Pegi, yang sudah lebih dari sebulan mendekam di ruang tahanan, akhirnya bebas pada Senin, 8 Juli 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Polisi menangkap Pegi di Kota Bandung pada 21 Mei 2024. Tim gabungan Polda Jawa Barat yakin Pegi Setiawan adalah Pegi Perong, pelaku utama dalam kasus kematian Eky dan Vina di Cirebon pada 27 Agustus 2016. Polisi langsung menahan Pegi dan menetapkannya sebagai tersangka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pegi menyangkal tuduhan polisi. Ia mengklaim tidak mengenal Eky dan Vina. Apalagi pada hari pembunuhan, ia tidak berada di Cirebon. Atas dasar itulah Pegi melawan dengan mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024.

Menurut Insank Nasaruddin, salah satu kuasa hukum Pegi, dalam putusan praperadilan, hakim menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sah. Keputusan ini menimbulkan perspektif di publik bahwa kepolisian telah salah tangkap. "Penetapan tersangka terhadap Pegi di sini adalah salah obyek atau error in persona," ujar Insank di Pengadilan Negeri Bandung pada 1 Juli lalu, seperti dikutip dari Antara.

Muradi, pengamat kepolisian dari Universitas Padjadjaran, menilai langkah polisi menetapkan Pegi sebagai tersangka memang terkesan terburu-buru. Apalagi polisi tidak mengantongi bukti-bukti yang kuat. "Memang ada human error dan terburu-buru," ujarnya, kemarin.

Pendapat senada disampaikan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani. "Pengalaman kami, polisi ingin kasus yang ditangani cepat selesai. Maka yang dikejar adalah pengakuan dari orang yang diduga melakukan pidana," katanya.

Julius tidak kaget dengan fenomena tersebut. Apalagi PBHI sering menangani kasus serupa untuk mendampingi korban salah tangkap. Contohnya adalah enam pengamen yang dituduh terlibat pembunuhan di Cipulir, Jakarta Selatan, pada 2013. Pengamen-pengamen itu mendapat pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Empat pengamen di antaranya masih dikategorikan anak-anak. Mereka divonis bersalah dengan hukuman 3-4 tahun.

Korban salah tangkap, Nurdin Prianto (kanan) dan Andro Supriyanto, bersama hakim Totok Sapti Indrato dan kuasa hukumnya setelah mengikuti sidang pembacaan putusan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2016. Dok. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

Belakangan, kata Julius, pelaku yang sebenarnya muncul dan memberi pengakuan. Pengakuan inilah yang akhirnya membebaskan enam pengamen itu sekaligus menegaskan bahwa polisi telah salah tangkap. “Sekarang pertanyaannya, mengapa masih kerap terjadi korban salah tangkap?” tuturnya.

Persoalan ini, menurut Julius, bisa dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal dan internal kepolisian. Sisi eksternal berhubungan dengan keterbatasan masyarakat terhadap mekanisme hukum. Keterbatasan ini membuat masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka ketika berhadapan dengan masalah hukum. Sementara itu, dari sisi internal, salah tangkap terjadi karena ketidakprofesionalan polisi dalam menangani perkara. "Tiba-tiba ada petugas datang, menangkap orang tanpa surat penangkapan. Itu kan tidak boleh," ujar Julius.

Ada beberapa indikasi yang menunjukkan polisi melanggar prosedur ketika menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah pemeriksaan terhadap orang tersebut dilakukan tanpa pendampingan kuasa hukum. “Potensi salah tangkap dan kesalahan prosedur bisa sampai 50 persen,” katanya.

Indikasi lain muncul ketika polisi menangkap seseorang, tapi justru menutupi identitasnya sebagai aparat penegak hukum. Apalagi tindakan itu tidak disertai dengan surat tugas, baik surat penyelidikan, penangkapan, penyitaan, maupun penggeledahan. “Sudah pasti itu adalah tindakan ilegal penegak hukum,” ucap Julius.

Surat tugas memang bisa dikesampingkan jika seseorang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan. Di luar itu, kata Julius, tindakan hukum setiap anggota kepolisian harus berdasarkan surat tugas. Bila prosedur itu dilanggar, langkah pertama yang mesti ditempuh adalah mengajukan praperadilan.

Menurut Julius, mekanisme praperadilan ini hanya bisa dijalankan jika perkara belum masuk ke persidangan. Namun, jika kasus sudah telanjur disidangkan, upaya hukum yang bisa digunakan adalah mengajukan banding dan peninjauan kembali (PK). Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi, sedangkan PK ke Mahkamah Agung. “Mekanisme ini ditempuh oleh enam pengamen di Cipulir yang menjadi korban salah tangkap,” ujarnya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisaksi, Azmi Syahputra, mengatakan aturan tentang praperadilan tertuang dalam Pasal 77- 83 dan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada prinsipnya, praperadilan diajukan ketika para pihak menilai langkah hukum yang dijalankan aparat penegak hukum telah menyalahi prosedur. "Kalau polisi atau penyidik teliti, pasti akan terhindar dari praperadilan," katanya.

Dalam mekanisme praperadilan, kata Azmi, terbuka peluang bagi korban salah tangkap untuk menuntut ganti rugi berupa uang. Ganti rugi ini bisa dihitung berdasarkan kerugian yang dialami korban karena harus menjalani proses hukum. Adapun aturan tentang pemberian ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 1 KUHAP poin ke-22.

Polisi mengawal Pegi Setiawan alias Perong di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. TEMPO/Prima Mulia

Dalam kasus Pegi Setiawan, tim kuasa hukum telah menghitung nilai kerugian yang dialami pemuda itu. “Kurang-lebih Rp 175 juta,” kata Toni R.M., anggota tim kuasa hukum Pegi. Angka itu diperoleh berdasarkan nilai dua sepeda motor yang disita oleh penyidik serta nilai penghasilan Pegi selama tiga bulan sebagai tukang bangunan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP, pemberian ganti rugi atas kesalahan prosedural bisa mencapai Rp 500 juta. Namun itu disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 PP tersebut.

Isnur berpendapat sangat wajar korban salah tangkap mendapat kompensasi. Sebab, proses hukum yang harus mereka lalui telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. “Itu dampak dari kepolisian yang tidak menjalankan tugas secara benar,” katanya. “Polisi kerap bergerak sendiri. Padahal semestinya perlu ada kerja sama dengan kejaksaan karena pengendali perkara adalah jaksa.”

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo