Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kiki Verico

Pernahkah Anda bertanya siapa yang menentukan nasib Anda hingga menekuni bidang yang Anda geluti saat ini? Pernahkah Anda berpikir, tanpa perlu diatur, ada orang yang menjadi dokter, arsitek, pilot, seniman, guru, akuntan, dan sederet bidang lain? Sadarkah Anda bahwa setiap kita hanya menjalankan peran dalam sebuah "sistem kehidupan", yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia? Sistem kehidupan inilah yang dalam ilmu ekonomi disebut "pasar".

Ekonomi klasik menjelaskan bahwa pasar tidak diatur oleh manusia, tapi oleh "sebuah tangan yang tidak terlihat" ("an invisible hand", Adam Smith, 1776). Pemikiran Smith sangat dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf di era Newton atau pre-Smithian bahwa sistem kehidupan sama seperti sistem alam semesta, yang tunduk pada hukum alam dan bukan diatur oleh manusia. Pembentukan dan dinamika pasar sama misteriusnya dengan pembentukan dan dinamika alam semesta. Seperti halnya gempa besar dan krisis ekonomi yang bisa dijelaskan sebab dan dampaknya oleh ahli geologi dan ekonom tapi tidak bisa dipastikan kapan dan di mana akan terjadi.

Namun pasar tetap memiliki "ruang" untuk manusia melakukan intervensi. Salah satunya karena, di dalam pasar, perbedaan adalah keadilan. Manusia berbeda-beda: ada yang kaya, mampu, dan kuat. Ada pula yang miskin, tak mampu, dan lemah. Maka sesama manusia diberi "peluang" untuk bekerja membantu si miskin, tak mampu, dan lemah. Di sinilah letak pentingnya pemerintah di dalam pasar, yaitu bekerja mengurangi ketimpangan, bukan sebaliknya. Pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi eksploitasi dari satu pihak ke pihak lain karena kurang seimbangnya informasi, monopoli, kartel, dan menjaga agar tidak terjadi eksternalitas yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah berperan menyediakan barang publik yang tidak mungkin disediakan oleh pasar, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Juga jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi massal.

Ruang intervensi lain yang dimiliki pasar terkait dengan rentang waktu, yaitu pasar sesekali "tidak stabil". Pasar terkadang mengalami "krisis", sehingga pemerintah harus melakukan intervensi. Ekonom mendefinisikan krisis ekonomi adalah ketika pertumbuhan ekonomi negatif dan laju inflasi meningkat tajam dalam kurun minimal enam bulan.

J.M. Keynes pada 1930-an, ketika dunia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa pasca-Perang Dunia I, mengusulkan bahwa ketika pasar tidak stabil, pemerintah harus masuk. Keynes mengajukan saran yang sangat kontroversial pada saat itu, tapi tetap berlaku hingga saat ini. Saat krisis ekonomi, pemerintah justru harus meningkatkan defisit anggaran pembangunan (counter-cyclical). Terutama untuk infrastruktur fisik, yang dalam jangka pendek memberi lapangan kerja dan jangka panjang meningkatkan daya saing.

Sejarah ekonomi mencatat bahwa manusia tidak hanya menyempurnakan pasar, tapi juga tergoda untuk "mengatur"-nya. Jeffrey Sachs dalam buku The End of Poverty menunjukkan beberapa contoh intervensi pemerintah yang tujuannya mengatur pasar tapi selalu gagal kendati niat awalnya baik. Misalnya kebijakan harga maksimal di negara-negara Eropa Timur selama masa Perang Dingin. Niat awalnya baik, yaitu agar seluruh lapisan masyarakat dapat membeli kebutuhan dengan harga murah di bawah harga keseimbangan pasar. Setelah diterapkan, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya: harga melambung tinggi di atas harga pasar. Mengapa? Kebijakan harga maksimal mengurangi surplus produsen, sehingga yang mampu menjual hanya sedikit. Akibatnya, jumlah permintaan melebihi penawaran, dan harga naik. Contoh lain adalah pemberian "subsidi tidak langsung" kepada produsen atau konsumen. Disebut subsidi tidak langsung karena tidak melihat apakah produsen atau konsumen tersebut layak menerima subsidi. Meski populer karena "membahagiakan semua orang", kebijakan semacam ini sesungguhnya memperlebar jurang ketidakadilan. Sebab, produsen atau konsumen yang mampu disamakan dengan yang tak mampu.

Contoh lain adalah kebijakan proteksi kuota, yang hanya menguntungkan "pemegang kuasa proteksi". Sebab, dengan kekuasaannya, ia bisa mengatur siapa saja yang akan mendapatkan proteksi, berapa banyak, dan berapa lama. Karena proteksi membatasi suplai, ketidakadilan menjadi semakin lebar. Konsumen lokal harus membeli barang dengan harga lebih mahal. Sedangkan produsen lokal semakin lemah karena tidak terbiasa bersaing secara normal, dan eksportir berpotensi dirugikan karena negara yang terkena efek proteksi biasanya membalas dengan mengurangi impor dari negara yang melakukannya.

Intervensi yang niat awalnya baik bisa berakhir sebaliknya. Bukti-bukti empiris dan teori yang dilahirkan darinya mengingatkan kita bahwa intervensi pemerintah harus memperhatikan batasan. Pertama, kebijakan tidak boleh merusak mekanisme alami pasar, karena pasar sesungguhnya berjalan dalam koridor efisiensi menuju keseimbangannya sendiri.

Kedua, kebijakan pemerintah harus melahirkan optimisme, terutama ketika pasar mulai menunjukkan gejala kurang sehat. Pemerintah harus masuk ke pasar ketika para pengusaha sudah berada dalam kondisi stagnasi karena "wait and see". Ketiga, kebijakan pemerintah bersifat "menyempurnakan" dan bukan "mengatur" pasar, karena pasar adalah kondisi utama (necessary condition) dan intervensi pemerintah adalah kondisi pendukung (sufficient condition).

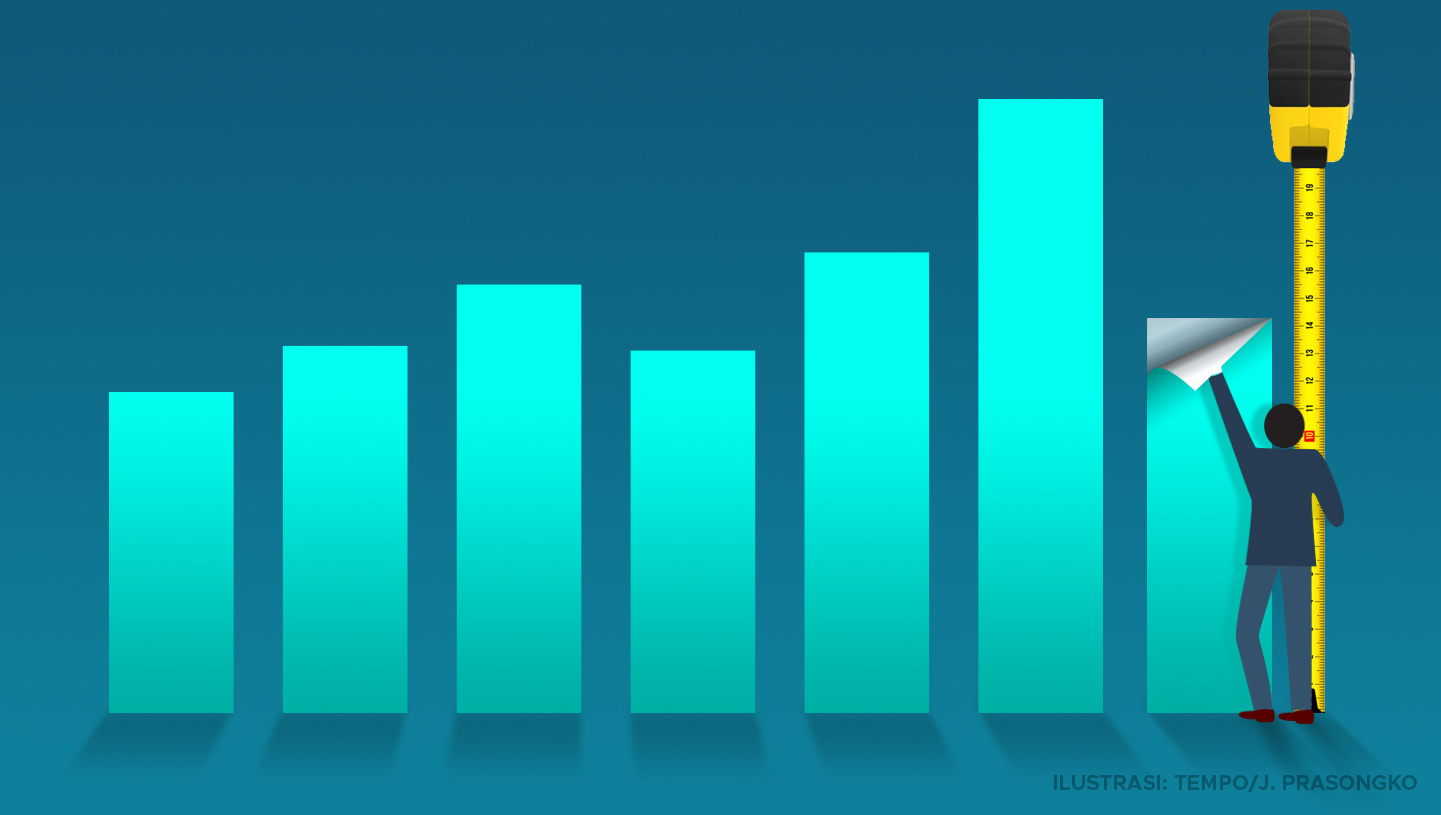

Inilah "ekonomi jalan tengah". Lalu bagaimana dengan kita? Data menunjukkan, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia bersama negara-negara berkembang lain cenderung melemah. Sejak harga komoditas primer dunia yang menjadi andalan ekspor Indonesia turun, neraca perdagangan sebagai sumber utama devisa juga ikut turun. Akibatnya, neraca transaksi berjalan menjadi negatif dan rupiah dalam posisi lemah (undervalue). Sayangnya, arus modal cenderung kembali ke negara maju, sehingga nilai rupiah sulit dikerek naik. Kendati tidak separah negara berkembang lain, pelemahan ekonomi seperti ini harus segera diatasi.

Ekonomi jalan tengah adalah pilihan praktis dan rasional. Pertama, sesuai dengan saran Keynes, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah harus mengambil inisiatif di dalam pasar melalui anggarannya. Kedua, membangun optimisme pengusaha bahwa ekonomi akan terus tumbuh. Ketiga, merampingkan regulasi yang tumpang-tindih dan/atau menghambat dunia usaha.

Dalam paket ekonomi yang baru dikeluarkan pemerintah terdapat kebijakan seperti ini. Kondisi ekonomi dunia dan reaksi pemerintah saat ini mengingatkan kita pada pilihan kebijakan yang diambil ketika harga minyak dunia turun pada awal 1980-an, yaitu deregulasi dan debirokratisasi.

Selanjutnya, agar berhasil, kebijakan pemerintah harus dilengkapi dengan minimal empat hal. Pertama, analisis manfaat dan biaya, baik sebelum kebijakan dijalankan (ex-ante) maupun setelah dilaksanakan (ex-post), harus terukur. Metode yang digunakan oleh negara-negara maju di era deregulasi dan debirokratisasi 1980-an adalah RIA (Regulatory Impact Assessment). Kebijakan pemerintah sebaiknya dilengkapi dengan analisis biaya dan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang.

Kedua, perlu dipastikan bahwa kebijakan berjalan efektif di lapangan (in medias res). Tanpa implementasi, kebijakan terbaik pun tak akan lebih dari sekadar dokumentasi.

Ketiga, harus ada evaluasi secara menyeluruh dan berkala. Contohnya, jika pemerintah sudah memberikan berbagai kemudahan tapi pengusaha tetap tidak antusias, perlu dicari faktor lain yang menghambat. Bisa saja karena kurangnya sarana listrik, air bersih, gas, prasarana transportasi, atau mungkin akses terhadap modal.

Keempat, menempatkan individu-individu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, yaitu mereka yang kompeten dan diakui pasar. Pengakuan menjadi penting terutama untuk menjaga stabilitas neraca modal dan keuangan, yang umumnya digerakkan oleh sentimen dan ekspektasi. l

Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo