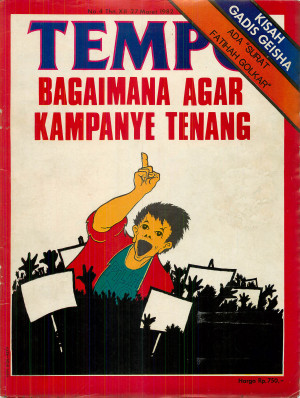

KERUSUHAN yang timbul menyusul kampanye Golkar di Lapangan

Banteng, Jakarta, pekan lalu mengundang banyak pemikiran dan

pertanyaan. Mengapa bisa timbul, berkembang dan meluas menjadi

pengrusakan oleh massa? Yang lebih menarik lagi: mengapa

sebagian besar yang terlibat dan ditahan adalah pemuda serta

pelajar SLP dan SLA.

"Yang jelas mereka ternyata cecunguk langganan Kopkamtib yang

sudah-sudah. Semua ontestan pemilu sudah tahu," kata

Pangkopkamtib Sudomo pada pers pekan lalu. Ia tidak, mengungkap

apakah para pelajar tersebut termasuk kategori "cecunguk

langganan Kopkamtib". Namun ia menjanjikan, dalam waktu dekat

mereka -- yang katanya tertangkap "on the spot " (di tempat)

karena membakar dan melempar batu-akan segera dibawa ke sidang

pengadilan. Mereka umumnya berumur sekitar 17 tahun. Dengan kata

lain, anak-anak itu masih mengedot di awal Orde Baru, tahun

1966.

Keterlibatan para pelajar dalam kegiatan kampanye Pemilu 1982

memang merupakan gejala baru yang menarik. Sebagian pelajar SLA

termasuk pemilih karena ber-usia di atas 17 tahun hingga menjadi

salah satu sasaran para kontestan pemilu untuk digaet. Tapi

ternyata banyak pelajar yang dibawa umur pun ikut melibatkan

diri dalam kampanye.

Banyak pelajar dilaporkan mendatangi pos komando (posko)

kampanye PDI dan PPP di Jakarta, menawarkan diri membantu kedua

parpol tadi memasang tanda gambar.

Di hari pertama masa kampanye, 15 Maret misalnya, 65 pelajar SMA

serta STM dan mahasiswa mendatangi rumah Ipik Asmasubrata, Ketua

DPD PDI Jakarta. Mereka didaftar dan dibagi dalam beberapa

kelompok dan menyebar untuk memasang tanda gambar PDI. Esoknya

jurnlah yang datang bertambah. Bahkan pada 17 Maret sekitar 200

pelajar, masih dalam pakaian seragam sekolah, datang untuk

membantu hingga Ipik terpaksa menyelenggarakan "kursus kilat

politik" untuk mereka. Mereka juga menyatakan diri hendak

menjadi saksi dalarn penghitungan suara di Tempat Pemungutan

Suara di daerah masing-masing.

Gejala yang serupa terjadi juga di tempat lain. Di Bandung, di

hari-hari pertama masa kampanye, kantor PDI Kodya diserbu

pelajar dan tukang becak yang ingin membantu kampanye. "Ini

spontanitas saja, bukan karena suruhan atau anjuran

siapa-siapa," ujar Memed yang mengaku pelajar kelas 11 SMP NU.

"Saya belum punya hak pilih, tapi saya mau membantu yang lemah."

"Kami ingin menolong kontesun yang kecil, itu pahala," kata

Yusuf, pelajar kelas III SMP Muhammadiyah, yang seperti banyak

pelajar lain datang ke kantor PDI membawa kaus sendiri untuk

disablon tanda gambar Banteng. Bukan hanya PDI, menurut Yusuf

banyak temannya yang membantu PPP berkampanye. "Kami membantu

parpol bukan karena benci pada Golkar, tapi karena rindu

keadilan. PPP dan PDI sangat kekurangan dana dan fasilitas.

Golkar ùkan sudah banyak dibantu pemerintah," katanya.

Di Yogyakarta gejala serupa juga muncul. Subandi, 18 tahun,

pelajar suatu SMA swasta tatkala dijumpai di markas PDI

menyebut, ia berniat berkampanye untuk PDI hanya karena ingin

mengimbangi poster Golkar yang berbunyi: "Pelajar Pilih Golkar".

"Saya ingin membuktikan tak semua-pelajar memilih Golkar,"

katanya.

Benarkah para pelajar sekarang--setidaknya di beberapa kota

besar--seperti diutarakan kedua pelajar Bandung tadi, memiliki

kesadaran yang tampaknya cukup lumayan? "Mereka sesungguhnya

punya kesadaran tinggi," kata Dr. Sarlito Wirawan Sarwono,

psikolog UI yang mengajar di beberapa perguruan tinggi. "Hanya

para pelajar itu bingung mencari pilihan, sebab kedua parpol

belum mempunyai tokoh yang patut didukung, sedang Golkar

dianggap punya kelemahan. Hingga mereka kemudian mendukung

parpol dengan tidak rasional." Reaksi begitu, menurut Sarlito,

"bisa dimengerti".

Para kontestan pemilu sendiri tampaknya memang "mengincar" para

pelajar. Itu terlihat dari beberapa tanda gambar bertuliskan

"Pelajar Pilih Golkar" atau "Pramuka Pilih Golkar". Toh jumlah

pelajar yang "sadar politik" mungkin sekali tidak begitu besar.

Kehadiran sebagian besar mereka di Lapangan Banteng pada 18

Maret lalu boleh jadi karena sebab yang lain.

"Hari itu saya bolos sekolah bukan mau ikut kampanye, tapi

karena kepingin melihat artis Safari dari dekat," tutur

Krisnanto, 17 tahun, pelajar STM Budi Utomo sambil menyedot

rokok kreteknya. Diakuinya, sekolahnya siang itu tidak libur,

tapi banyak guru dan murid yang tidak datang. Krisnanto sendiri

tidak tertarik untuk ikut kampanye. "Itu urusan negara, saya

tidak mau ikutikutan. Ngeri efeknya, salah-salah nyawa bisa

melayang," ujarnya.

Absennya para guru dari sekolah masing-masing tatkala kampanye

Golkar berlangsung pekan lalu bisa dimengerti. Mereka sebagai

anggota Korpri dan PGRI memang diinstruksikan untuk menghadiri

kampanye tersebut lewat kepala sekolah masing-masing serta

diwajibkan mengisi daftar hadir. Hingga akibatnya pelajar

sekolah siang yang "nganggur" hari itu.

Berbagai atraksi kesenian yang ditampilkan dalam kampanye

ternyata merupakan daya tarik besar bagi kehadiran para pelajar

dan remaja. Belajar dari pengalaman kerusuhan di Lapangan

Banteng, pimpinan Golkar DKI Jaya telah menginstruksikan pada

semua wilayah agar tidak menonjolkan atraksi-atraksi dalam

kampanye. "Ini terutama untuk mencegah para pelajar dan anakanak

di bawah usia memilih berbondong-bondong datang menghadiri

kampanye," ujar Ketua DPD Golkar DKI Jaya Achmadi.

Dalam pertemuannya dengan ketiga kontestan pekan lalu,

Pangkopkamtib Laksamana Sudomo juga meminta agar pelajar di

bawah usia 16 tahun tidak perlu ikut kampanye. "Itu memang

disepakati parpol dan Golkar, tapi cuma khusus untuk Jakarta."

kata Sabam Sirait, Sekjen DPP PDI Senin lalu.

Menurut Sabam, untuk daerah lain ketentuan itu tidak berlaku

karena memang tidak ada larangan bagi anak sekolah mengikuti

kampanye. "DKI Jaya karena situasinya lain, parpol dan Golkat

sepakat mengambil keputusan semacam itu," kata Sabam.

Situasi Jakarta mungkin memang lain. Itu terlihat dari banyaknya

perkelahian antarsekolah di Ibukota dalam beberapa tahun

terakhir ini. "Para pelajar Jakarta sekarang lebih nekat dan

agresif. Jika terjadi 'gerakan', mereka bisa lebih berbahaya

daripada mahasiswa," ujar seorang perwira menengah ABRI.

Maksudnya, para pelajar itu secara emosioal gampang

dibangkitkan dibanding para mahasiswa yang mungkin lebih

"dingin".

Itu sudah terbukti pekan lalu. Apakah benar para pelajar dan

remaja itu "cecunguk", ditunggangi, benar-benar sadar atau cuma

sekedar ikut-ikutan saja, itu perlu diselidiki lebih jauh. Tapi

yang pasti, cara penanganannya tentulah perlu lebih mengena

Dalam kerusuhan kemarin yang melanda beberapa bagian Kota

Jakarta, para petugas nampaknya tak banyak menggunakan peralatan

yang lazimnya digunakan untuk menghalau para demonstran.

Misalnya saja, gas air mata, salah satu "senjata" yang termasuk

ampuh untuk menghalau kaum perusuh di mana pun, tak kelihatan

digunakan. Kecuali di Lapangan Banteng, setelah ribut-ribut

sulit dikuasai lagi.

Seorang ahli psikologi di Jakarta, membandingkan

kerusuhan-kerusuhan itu dengan yang sering terjadi di Amerika.

"Lihat saja apa yang terjadi di Kota New York, ketika beberapa

tahun lalu lampu padam total di sana: Perampokan, perkelahian,

huru-hara." Seorang pengamat asing membenarkan: "Menurut saya,

peristiwa semacam di Lapangan santeng itu lazim terjadi kalau

ada festival lagu-lagu rock di Amerika. Selagi menonton dan

dalam perjalanan pulang, banyak yang jadi histeris, lalu

mengamuk, memsak apa saja yang terterlihat di depan matanya,"

katanya.

Membandingkdn remaja di lndoncsia dengan anak-anak Amerika

barangkali bisa dianggap mencari-cari. Seperti kata seorang

pengamat di Jakarta, "latar belakang sosial dan budaya kedua

negeri pasti, kerusuhan seperti itu, di mana pun, biasanya

meledak dalam suasana massa yang bergerombol. Atau dalam

kata-kata Pangkopkamtib Laksamana Sudomo timbulnya suasana

"crowd" (gerombolan orang). "Suasana crowd itu yang membikin

rambut saya bertambah putih," katanya setengah berkelakar. "Apa

itu yang namanya Malari, Lapangan Banteng, apa pun, crowd selalu

membuat saya khawatir," katanya. Suatu kekhawatiran yang

tentunya dirasakan setiap orang tua.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini