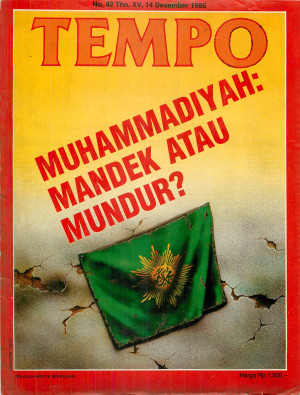

TIBA-tiba kerudung dan peci menyerbu Solo. Lihatlah, sejak Rabu pekan lalu Stasiun Kereta Api Balapan dan Jebres, Terminal Bis Tirtonadi, dan Bandar Udara Adisumarmo menerima kedatangan penumpang yang banyak sekali berkerudung atau berpeci, hampir dari semua jurusan. Di empat tempat itu siap menyambut pemuda dan pemudi berjaket batik. Bahkan di batas barat dan timur Solo, di pinggir jalan, beberapa meja digandeng dan sejumlah pemuda dan pemudi dalam seragam tadi duduk di belakangnya. Sebuah spanduk terentang menutup kaki-kaki meja. "Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah ke-41", bunyi spanduk itu. Mereka menunggu peserta yang datang bukan dengan kendaraan umum. Memang, itulah suasana Solo menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-41, 7-11 Desember ini. Pertemuan ini, yang sebelum 1950 disebut congress, kali ini memang yang terbesar: dihadiri 4.000 peserta, tambah 70.000 penggembira - sebutan resmi bagi anggota yang datang bukan untuk sidang. Ditaksir oleh Dasron Hamid, ketua panitia, Muktamar akan menghabiskan Rp 300 juta. Padahal, Panitia cuma berangkat dengan uang Rp 1 juta. Iuran peserta, antara Rp 15.000 dan Rp 25.000, menambah modal jadi Rp 110 juta. Untung, bantuan beras dan lauk pauk mengalir terus. Itulah, ketika pembukaan Muktamar Sabtu 7 Desember di Stadion Sriwedari yang punya daya tampung 15.000, tak semua peminat bisa terkabul hasratnya mengikuti upacara yang dibuka Presiden Soeharto itu. Panitia, demi keamanan, hanya membagikan tanda masuk dan undangan sejumlah 12.000. Memang, di dalam stadion lega, tapi yang terlambat, untuk mencapai pintu masuk, harus berdesak-desak. Jalan dan jalur hijau sekitar stadion penuh sesak dengan para penggembira yang tak mendapat tanda masuk. Untunglah, upacara itu disiarkan pemancar televisi untuk radius sekitar 5 km. Rumah dan gedung di sekitar stadion, yang ada pesawat televisinya, dijubeli para penggembira. Kata Ahmad, penggembira asal Jember, Jawa Timur, "Untung, ada televisi." Ahmad dan yang lain-lain nongkrong di depan televisi di gedung Pengadilan Tinggi Agama Islam. Padahal, acara pembukaan pesta besar di lapangan, hanya berisi pidato, kemudian sedikit atraksi: demonstrasi marching band dan silat masal Tapak Suci, perkumpulan yang bernaung di bawah Muhammadiyah. Inilah Muktamar yang sekaligus membuka sidang untuk Muhammadiyah, Aisyiah Nasyiatul Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Panitia, tentu, sangat sibuk. Kantor Sekretariat yang menempati Balai Muhammadiyah hampir tak pernah sepi. Hingga Sabtu pagi, utusan, peserta, penggembira, atau wartawan, ada saja yang datang: mengambil kartu makan, menanyakan penginapan, atau sekadar melihat suasana. Itu sebabnya, nasi liwet Solo, yang biasanya tiap malam membuka dagangan di seberang Balai, terpaksa diminta pindah ke trotoar Jalan Slamet Riyadi, sekitar 150 m. Tapi, dari sejak Rabu malam hingga Muktamar usai, nasi liwet tak tercium baunya di sekitar Balai. Mungkin ikut jadi penggembira. Untuk transportasi peserta disediakan 60 bis mini Isuzu, 15 bis, dan sekitar 20 sedan. Bukti bahwa kekerabatan organisasi ini masih kuat, hampir semua kendaraan dipinjamkan oleh yang empunya. Untuk bis-bis itu misalnya, "Kami hanya menanggung uang lelah sopir dan bensin," kata Dasron. Dan bila Panitia harus menyewa Isuzu, per hari hanya Rp 15.000 -tarif biasanya Rp 20.000. Tapi seorang sopir Isuzu yang sempat diwawancarai TEMPO mengaku menerima Rp 25.000 per hari. Bahkan untuk penginapan ribuan peserta itu hanya disediakan tiga hotel. Penampungan yang lain adalah kantor ranting (21 tempat), sejumlah rumah anggota, sejumlah sekolah Muhammadiyah, dan kampus. Tentu saja mereka yang tidur di sekolah harus menerima apa adanya. Di SMA Batik di Purwosari, Solo barat, misalnya, tempat menginap peserta Aisyiah, tiap kelas dihuni sekitar sepuluh orang. Meja dan bangku dimiringkan, sekaligus sebagai tempat sampiran pakaian dan penahan angin - ruang kelas, Anda tahu, 'kan blong, hanya dibatasi empat dinding. Sampai Jumat malam pekan silam, lalu lintas memang di luar biasanya, terutama di sekitar tempat sidang-sidang tanwir (pramuktamar) diadakan dan di sekitar tempat menginap. Di Hotel Sahid, Jalan Gajah Mada, tempat sejumlah tamu luar negeri (sekitar 12 orang, antara lain dari Universitas Al Azhar, Mesir), beberapa pengamat Islam (misalnya Dr. Maurice Bucaille dari Prancis, Muslim, yang bukunya diterjemahkan Prof. Rasjidi), dan sejumlah wartawan asing menginap, tempat parkir mobil selalu penuh. Di hari Jumat itu pula, sekitar 24 diplomat asing dari Jakarta mengadakan pertemuan dengan pihak Muhammadiyah - bukan cuma negara-negara Timur Tengah, tapi juga Amerika Serikat, Jepang, Jerman Barat. Pembukaan sidang Muktamar (bukan pembukaan Muktamar), di Sabtu malam di Pendopo Mangkunegara, mendapat tepuk tangan gemuruh dari sekitar 1.500 peserta dan tamu. Terutama ketika Djarnawi Hadikusumo, di akhir pembacaan laporan Pucuk Pimpinan (PP), menyebut-nyebut asas tunggal (lihat: Nasional). Di Pendopo, yang berkat saling pengertian dua sahabat lama - Sri Mangkunagoro VIII dan Menteri Agama Munawir Sjadzali - dipinjamkan kepada Muhammadiyah inilah, sebagian besar sidang dilangsungkan termasuk sidang perubahan Anggaran Dasar dan penentuan susunan PP yang baru. Akankah, dari tempat ini, Muhammadiyah melakukan sebuah "lompatan"? Bukan apa-apa. Organisasi berusia 73 tahun itu, yang dari awal berdirinya dianggap sebagai organisasi pembaru, sejak 1960-an dianggap macet. Banyak sekali orang menilai begitu juga Machrus Irsyam, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, yang ikut hadir di Solo. Memang, anggapan itu memancing perdebatan. Para anggota PP Muhammadiyah sendiri menolaknya. Bila pembaruan itu terjemahan dari tajdid, kata Djarnawi Hadikusumo, 60, Sekretaris PP, yang makna sebenarnya justru melihat ke belakang (kemasa Nabi dan para sahabat), "Muhammadiyah tak pernah mandek." Tentu, ia tetap bergerak dengan prinsip kemurnian ajaran agama itu - bila itu ukurannya. Tapi mereka yang lebih muda juga tampak agak susah mengakui kemandekan Muhammadiyah - dengan ukuran lain. Lukman Harun, anggota PP, juga Sutrisno Mukhdam, 43, Ketua PP Pemuda, sama-sama beranggapan, "Muhammadiyah tidak mandek, tapi tidak berjalan secepat berbagai perubahan yang terjadi." Muhammad Djazman, 50, Ketua Departemen Kader PP Muhammadiyah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengatakan, "Amalan Muhammadiyah sudah tumbuh, tapi belum dikelola dengan wawasan dan warna intelektual." Atau, kata Achmad Sjaichu, bekas Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Surakarta, "bila tolok ukur pembaruan itu terobosan teologis yang dilakukan Muhammadiyah di awal berdirinya, kini sifat terobosan itu sudah berbeda." Betapapun, kata Projokusumo anggota PP yang membidangi pendidikan "Kiai Achmad Dahlan itu luar biasa. Kini belum ada lagi ulama Muhammadiyah seperti beliau." Ini memang sebuah diskusi. Adalah Taufik Abdullah, doktor sejarah yang bekerja di LIPI, yang melihat Muhammadiyah dalam tiga aspek. Sebagai organisasi, ikatan solidaritas, dan suasana pemikiran. "Nah, bila Muhammadiyah dibilang mandek, pada aspek ketiga itulah maksud mereka," katanya. Aspek ketiga itu, tentu saja, bisa meliputi pemikiran jenis operasional sampai yang teologis. Shohibul Ansyory, 25, misalnya, pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara, melihat usaha organisasi ini telah kehilangan sasaran. "Sekolah-sekolah Muhammadiyah," katanya kepada Bersihar Lubis dari TEMPO, "tak lagi muncul sebagai alternatif, tapi sekadar komplemen bagi sekolah pemerintah atau swasta yang lain." Dengan kata lain, sama saja. Habib Chirzin, 36, sarjana Dakwah IAIN dan Filsafat UGM, tokoh muda Muhammadiyah, menunjuk lembaga kesehatan Muhammadiyah yang dulu disebut PKO, Penolong Kesengsaraan Oemoem, kini PKU, Pembina Kesejahteraan Umat, yang juga sama saja keadaannya: tidak ada konsep Islam yang mendasari pertumbuhan dan kemudian mewarnainya secara Islami, meski pengertian ini memang harus dipikirkan penjabaran-nya. Tapi maksud Habib, setidak-tidaknya, PKU sama saja dengan puskesmas, dan karena dana puskesmas lebih terjamin, kebanyakan PKU di desa-desa kalah pamor. Toh, dalam Muktamar, kesadaran akan perlunya pembaruan - dalam arti apa pun - bukan sama sekali tak terasa. Brosur PP yang ditulis Projokusumo, misalnya, menyebutnyebut soal "tantangan sosial yang semakin berat." Tetap belum jelas, memang, adakah tantangan itu akan terumuskan jawabannya. Dawam Rahardjo, 43, Direktur LP3ES, Jakarta, yang datang dari keluarga Muhammadiyah, pesimistis. Sebab, Muhammadiyah masih dibayangi obsesi lama: "Tugas untuk membuat Islam sebagai kebanggaan," dan "menjadikan semua gerakan sosial sebagai gerakan agama." Dengan kata lain, Muhammadiyah masih berat sebagai gerakan moral. Djarnawi Hadikusumo dengan tegas menyatakan bahwa tantangan besar yang dihadapi Muhammadiyah di masa-masa mendatang adalah "pergeseran nilai-nilai". Tapi, bila sampai kepada nilai-nilai, maka - pada jangkauan yang lebih jauh - persoalannya bisa ketemu dengan apa yang diusulkan Nurcholish Madjid, tokoh yang juga berangkat dari latar belakang Muhammadiyah. Yakni, kemungkinan merenungkan kembali konsep "manusia sebagai khalifah Allah di bumi". Itu, tak urung, memang akan berarti liberalisasi yang lebih jauh. Bagi Nurcholish, esensi pembaruan K.H. Achmad Dahlan itu terdapat "pada tindakannya yang berani mempersoalkan hal-hal yang sudah baku." Tidak sampai sejauh itu, Lukman Harun pun menyadari benar perlunya konsep-konsep baru guna melandasi gerak Muhammadiyah menghadapi perubahan. Tapi, katanya, "Bagaimana itu bisa, bila badan atau dapur untuk menggodok konsep itu Muhammadiyah belum punya?" Djazman pun melihat kepada lembaga. Ia, betapapun, menaruh harapan pada universitas. Perguruan tinggi berbendera Muhammadiyah itu, yang berdiri pertama kali di Padangpanjang (1956) dan kini tercatat sudah sebanyak 43 buah, sejak 1980 tak lagi hanya menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran, tapi dikonsepkan sebagai lembaga riset ke mana pun jurusan riset itu. Pada 1982, untuk pertama kalinya, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melaksanakan satu proyek yang disebut Pondok Muhammadiyah Hajah Nuriyah Shabran. Ambisi Pondok ini melahirkan calon pimpinan dan intelektual ulama Muhammadiyah - dengan santri terdiri dari mahasiswa pilihan dari 43 universitas Muhammadiyah, dengan kurikulum akademis dan pondok, dengan asrama yang memadai. Contoh lain dari kegiatan universitas yang menyangkutkan diri pada perubahan sosial adalah seminar nasional baru-baru ini (TEMPO, 16 November), di UMS, dengan peserta seluruh universitas Muhammadiyah, yang antara lain meninjau teori Antropolog Clifford Geertz tentang "abangan, santri, dan priyayi" yang masih ditaklidi orang itu - dan menolaknya. Djazman melihat, "Di masa depan, umat Islam akan banyak ditentukan oleh ada tidaknya kaum cendekiawan dan intelektualnya." Tentang ini, Taufik Abdullah meraba "akan adanya semacam neoreformisme di sekitar Muhammadiyah" - meski masih merupakan gejala intelektual yang belum terkristalisasi. "Masih merupakan rentetan pertanyaan, yang dirumuskan dengan baik, tapi belum jawaban." Bambang Bujono Laporan A. Luqman dan biro Yogya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini