Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pukul lima pagi. Fajar merah masih mengerkah langit Athena. Menghadap ke arah timur, di atas sebuah bukit padas, satu keluarga dari Desa Budakeling, Karang Asem, Bali, melakukan samadhi. Mereka bertujuh—ayah, ibu, tiga anak perempuan, satu anak laki-laki, beserta seorang sanak perempuan—menyongsong sinar pagi pertama. Tepat di hadapan mereka, Akropolis yang menjulang tinggi. Tampak jelas Parthenon, bekas kuil pemujaan Dewi Athena, berdiri anggun.

Dari bawah, lonceng gereja, tanda misa pagi, sayup berdentang. Beberapa ekor merpati terbang rendah. Keluarga itu memejam, menarik napas perlahan, melakukan pranayama. Di pagi yang hening itu bersama-sama mereka melantunkan kidung Santa Smerti (terbit matahari). Ya, di langit Zeus yang terbuka itu, tiba-tiba mantram Bali mengumandang.

Lalu sunyi kembali, sampai I Made Bagus Adnya Gentorang, 12 tahun, si bungsu, mendadak bangkit dan berteriak: "Bangun sarwa parana prani idup..", seraya berjalan dari karang ke karang. Antar-sanak itu pun lalu berdialog dengan tembang dan doa. Yang sulung, Ida Ayu Wayan Arya Satyani, 27 tahun, setengah menari, bersenandung melontarkan sebuah teka-teki dari Rg. Wedha: "...Dwa dasa pradas, yascakram ekam, Trini nabhyani' ka u taci keta ....Jerujinya 12, rodanya 1, pusatnya 3, apakah itu?"

Hari itu, Agustus 2004, di Bali adalah hari-hari antara Galungan dan Kuningan. Biasanya keluarga Bali bersembahyang di pura, tapi di Athena tak ada pura. Setelah pentas di Museum Benaki Athena, salah satu museum paling prestisius di Yunani (lihat: Durga di Museum Benaki), keluarga itu ingin menyerap terbitnya matahari dari puncak bukit, sebuah "ritual" yang mereka sebut Linga Cala Prabha. Subuh, dengan mengenakan pakaian adat sebagaimana keluarga Bali bila bersembahyang ke pura, mereka menuju bukit. Kekhidmatan mereka membuat para bule yang berada di sekitar bukit seolah tersedot menonton.

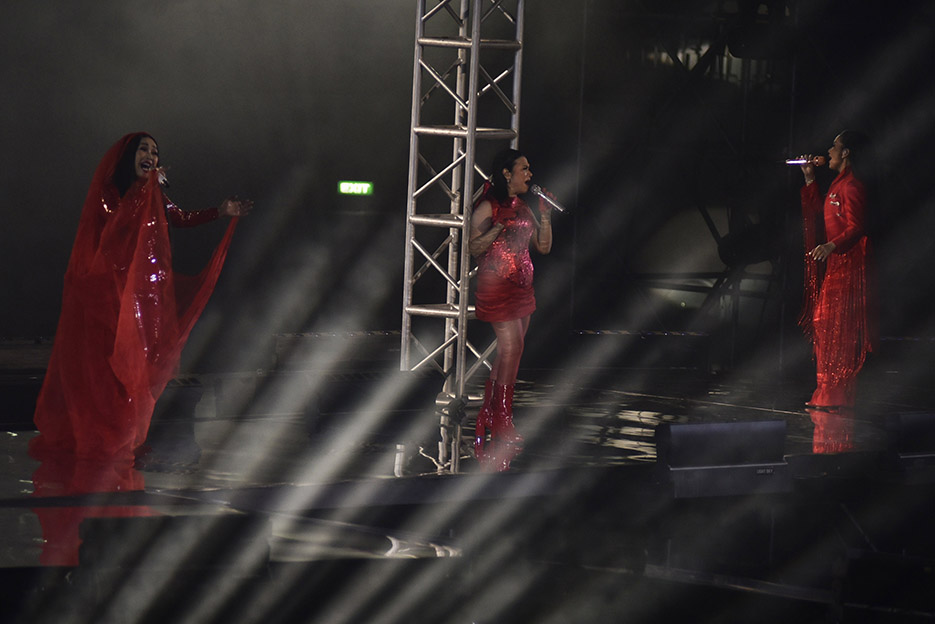

Inilah kelompok Bajra Sandhi, kelompok kesenian Bali berintikan keluarga batih Ida Wayan Oka Granoka. Sebuah kelompok yang lain daripada yang lain. Mayoritas anggotanya adalah anak-anak. Pemunculan pertama yang mempesona komunitas seni adalah tahun 1996 di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar. Mereka membuka "Sarasehan Sastra dan Budaya, Pekan Kesenian Bali" ke-18. Penonton kaget, terharu menyaksikan anak-anak SD sanggup sekaligus bermain gender, wayang, menari, dan mengidung.

"…Tak perlu waktu yang lama bagi mereka untuk jatuh cinta kepada gadis-gadis kecil itu…, air mata membasah melihat kemampuan anak-anak itu …," demikian ditulis sebuah reportase. "Saya kagum anak-anak itu bisa memainkan lagu-lagu yang sulit," kenang Edi Sedyawati, kala itu direktur kebudayaan.

Nama Granoka dan keluarganya kembali mencuri perhatian. Ketika itu, tahun 2000, di desa asal mereka, Budakeling, desa tua yang dikenal pada abad ke-15 didirikan oleh Dhyang Astapaka, seorang cicit Mpu Tantular, mengadakan acara "Tujuh Abad Sutasoma". Banyak tokoh rohani Bali terlibat (lihat boks: Kaki-kaki Sutasoma). Tampak sikap kesenian mereka semata-mata tak memburu estetika, tapi bertolak dari bakti. Tak syak, prinsip-prinsip kelompok ini menambah keragaman khazanah tari kita yang selalu bergulat dengan tradisi.

Bajra Sandhi punya asal-muasal menarik. Awalnya adalah "kegilaan" Ida Granoka, 56 tahun, pada gender wayang. Tahun 1960-an, Gunung Agung memuntahkan lahar, tapi Desa Budakeling tak terkena musibah lantaran ada bukit bernama Hyang Pinggan. Namun, lahar mengancam desa-desa lain, hingga beberapa kenalan menitipkan harta bendanya—salah satunya instrumen gender—ke keluarga Granoka. Di tengah suasana panik itu sekonyong-konyong muncul kerinduan aneh akan gender dalam diri Granoka. Ia sadar gender adalah instrumen sederhana, tapi tingkat kesulitannya paling tinggi dan paling terpakai di upacara. Ia mencoba memainkan. Tabuhannya membikin pamannya, Pendeta Ida Prande Gdhe Nyoman Jelantik, terkesima. Sang paman mendorong agar Granoka mencari esensi gender.

Mengembaralah ia belajar gender dan lagu-lagu klasik pada para tokoh tua di desa-desa di Karang Asem. "Saya pernah belajar gending sakral pada Made Wet di Desa Abang. Umurnya 100 tahun, sudah terkulai, tapi bangkit begitu saya datang." Anehnya, setiap bertemu dengan para maestro, mereka justru mengatakan bahwa sesungguhnya ayah Granoka, Ida Mantik Jelantik Kedot, seorang ahli gender. "Saya tak kenal ayah saya. Ayah meninggal saat saya baru satu tahun."

Umur 19 tahun, Granoka sampai menempa perunggu, membuat gender sendiri. Tahun 1970-an setamat SMA, ia merantau ke Jakarta. Tapi takdirnya lain. Ia bertemu dengan pendiri Ashram Gandhi, almarhum Ibu Gedong Oka. Ibu Gedong memintanya kuliah di Jurusan Sastra Bali, Universitas Udayana. Selama kuliah, Granoka tinggal di rumah tokoh rohani itu. Ia menekuni aksara-aksara Bali (dan kemudian menjadi dosen).

Dan ia sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya yoga yang sering dipraktekkan para pandita di kampung halamannya sangat erat hubungannya dengan kidung. Tradisi seni rajah di Bali selalu melambangkan jantung, prana, napas, dengan aksara-aksara tertentu. "Setiap konsonan dalam mantra, seloka, kidung-kidung kuno melambangkan pusat cakra," katanya. Maka, seseorang yang menguasai asana-asana yoga dipercaya akan dapat mengidung dengan baik. Ia, misalnya, berkeyakinan bahwa posisi dan gerak tangan bermain gender memiliki asosiasi mudra—sikap tangan saat meditasi.

Di benaknya lalu timbul angan-angan memiliki sebuah kelompok gender yang bertolak dari praktek yoga. Tahun 1976, ia kawin dengan Ida Ayu Wayan Supraba, 51 tahun, penari Kabupaten Karang Asem. Tahun itu juga Granoka, seraya membawa gender buatannya, membangun pondok sederhana di tengah sawah di Hyang Batu, Denpasar Timur. Waktu itu di Bali musik gong kebyar yang meriah dan meletup-letup tengah populer (bahkan sampai sekarang). Ia gelisah melihat banyak anak SD ikut perlombaan gong kebyar antar-desa.

"Gong kebyar cocok mengekspresikan gejolak emosi, menekankan kecepatan teknis dan ekspresi luar, tak baik bagi anak-anak," kata Granoka. Anak-anak, menurut dia, harus lebih dulu belajar klasik yang tenang, sebelum ia belajar gong kebyar atau kidung. "Anak-anak, kalau perlu balita, harus belajar musik tenang, untuk merasakan getaran batin," kata Granoka. Itu suatu endapan spiritualitas yang kelak akan muncul kembali

Ia menyebut seninya adalah seni pembebasan. Boleh dikatakan anak-anaknya sendiri eksperimen pertamanya. Ia percaya pertahanan budaya sebaiknya dimulai dari pertahanan keluarga. Di Hyang Batu itu, empat orang anak perempuannya lahir. Granoka dan istrinya, Ida Ayu Wayan Supraba, 51 tahun, yang sebelumnya bukan vegetarian, akhirnya memutuskan mendidik anaknya jadi vegetarian sejak lahir, bahkan sebelumnya. "Waktu saya mengandung, tiap pagi bapak main gender klasik," kata Supraba. Supraba ingat perutnya selalu diusap-usap suaminya ketika gender dimainkan, seolah nada diperdengarkan kepada jabang bayi.

Alhasil, putri-putrinya sedari cilik jago main gender, yang biasanya dimainkan laki-laki. "Saat Dayu Prihandani (anak keempat) menyusu, kalau saya tidak nabuh gender, ia tak mau menoleh ke saya," kata Granoka mengenang. Sang ibu, yang penari, melatih anak-anaknya tari Legong dan Pendhet. Granoka sendiri melatih yoga. Ia mengajarkan banyak gerakan sulit, dari nulai sirsasana (kepala terbalik di bawah dengan kaki tegak ke atas) sampai wrescikasana (kepala di bawah dengan dua kaki melengkung melewati kepala).

Tahun 1988, ia merancang sanggar. Namun, kawasan rumahnya dijadikan perumahan elite, dan ia pun pindah ke daerah Batu Kandik. "Saya minggat mencari ketenangan. Saya cari tanah yang ada gelombang-gelombang." Di daerah baru, latihan-latihan yang mereka lakukan menawan hati anak-anak tetangga. "Mereka datang seperti amubu, awan berarak, sampai ratusan anak." Ia mengajari instrumen gender klasik seperti Kidung Sekar Rare—lagu untuk anak ciptaan I Wayan Lila Buda Keling. Sesekali ia mendatangkan maestro tari gambuh, Ktut Cenik, dan maestro tari topeng, I Made Djimat, untuk ikut melatih. Tahun 1991, pas Hari Raya Saraswati, Bajra Sandhi diresmikan. Tahun berikutnya, anak laki-lakinya, Gentorang, lahir di situ.

Granoka melarang anak-anaknya mengikuti festival atau perlombaan berbau pop. Kadang, bagi orang luar, didikannya dianggap terlalu keras. Pernah Ida Ayu Komang Dianapani atau Dayu Mang—putri ketiganya—saat kelas 1 SMP berkorban tidak naik kelas. Kala itu Bajra Sandhi diminta mengisi acara "Temu Ilmiah Sastra Daerah" di Udayana. Namun, saat itu Dayu Mang ulangan umum dan Granoka berusaha keras meminta agar anaknya mendapat dispensasi, karena ia juru kendang dan pengidung kunci. Tapi sekolah Dayu tak mengizinkan. Granoka memutuskan anaknya tak usah ikut ulangan. Dayu tak menyesal. Ia terus semangat belajar kakawin ke pendeta-pendeta sepuh Budakeling. Kini Dayu Mang, 21 tahun, adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu, jurusan filsafat Hindu.

Dengan jumlah murid makin lama makin besar, Granoka berobsesi memiliki gamelan komplet yang dapat mengiringi dan menyatukan kembali semua unsur yang ada di Bali: dari yoga, wayang, sampai barong. Komposisi gamelan ini berbeda dengan gamelan Bali pada umumnya. "Spiritnya sinkretis." Ia mengakui inspirasinya adalah Sutasoma, yang pada zamannya mampu menyatukan pelbagai aliran agama yang ada. Sedikit demi sedikit ia mengumpulkan materi gamelan itu di rumahnya. Rumahnya yang sederhana di Batu Kandik, Denpasar, kini penuh gamelan. "Saya ingin membuat teater total," ujarnya.

Yang khas, peralatan gamelannya dilengkapi aksesori patung-patung lambang Sutasoma, seperti naga atau seorang bajang menunggang harimau. Dan saat pentas, anak-anaknya selalu menari di atas kain putih besar dengan lambang mandala. Penampilan pertama dengan gamelan lengkap ini adalah di Pura Luhur Uluwatu, tahun 2000, yang terletak di tebing. "Saat itu hujan, petir muncul dari bawah laut. Menakutkan. Undangan basah semua. Tapi kami jalan terus," Granoka mengenang.

Orang bisa mengkritik kecenderungan eklektik Granoka justru bisa melemahkan kekuatan satu per satu tari Bali—dan secara koreografi stagnan. Namun, ikhtiarnya menjaga roh Bali patut dihargai. Pertunjukan terakhir yang lengkap dengan melibatkan sekitar 70 anak adalah di Pura Puseh Penegil Dharma, yang dibangun pada abad ke-10, di Kubutambahan, Buleleng—sebuah pura cikal-bakal Udayana. Pertunjukan itu untuk menutup Kemah Budaya Kawista, yang diselenggarakan Komunitas Gigir Manuk. Diperlukan dua truk Fuso untuk mengangkut gamelan Bajra Sandhi ke pura yang letaknya di hadapan laut dan memiliki tiga pohon ketapang tua itu. "Pertunjukan Bajra seolah klimaks, pas Hari Raya Pager Wesi, suasana sangat menggetarkan," kata Ngurah Paramartha, Ketua Gigir Manuk. Dimulai dari yoga, anak-anak itu lalu menggamel, berpindah memainkan tari Baris, Legong, seluruh elemen Bali.

Gerakan mereka tidak cepat, tidak energetik. Lambat. Irama tabuhnya datar, tenang, mengalir, tak mengentak-entak. Terasa tak ada yang vulger. "Betul-betul sebuah Bali yang lain," kata Edward Hutabarat, desainer yang mengakui lengkingan suara anak-anak itu terngiang-ngiang terus di telinganya. "Saya terkesima bagaimana puluhan anak satu sama lain merias temannya tanpa bantuan orang tua," kata Edo, panggilan akrab Edward. Atas usaha Edo-lah, kelompok ini sampai ke Yunani .

Dan di Yunani, mereka melihat banyak tempat perziarahan kuno berada di ketinggian, mirip konsep perziarahan Bali. Di Bali, mereka sendiri memiliki kegiatan melakukan yoga di perbukitan. Seperti suatu malam bersama puluhan anak-anak lain, mereka berjalan menuju puncak Bukit Tanah Barak, Seraya Kangin Karang Asem. "Di alam terbuka, kita tidur di sana. Baru jam empat jalan kembali menyongsong fajar pertama," kata Dayu Ani—nama akrab Ida Ayu Wayan Arya Satyani, putri Granoka yang alumni Jurusan Tari STSI Denpasar.

Sesungguhnya Radakhrisnan, pemikir Hindu tersohor, pernah menulis bahwa masyarakat Hindu India sejak ratusan tahun sebelum Masehi telah mengenal dan saling memberikan pengaruh dengan masyarakat Ionian Yunani. Tradisi religius masyarakat Yunani kuno periode itu banyak memiliki kemiripan dengan tradisi periode Rg. Wedha. Tapi ini masalah lain. Yang jelas, hari itu bagi anak-anak bukit asing itu serasa bukan bukit asing. "Kawengiane nyaputin gumine, paksi mabulu emas makeber ke langit..," lantun Dayu Ani. Artinya, kegelapan menyelimuti bumi, burung berbulu emas terbang ke angkasa seakan terbungkus air, lalu turun lagi-menyirami bumi…, dan datanglah pagi.

Dan ketika selesai, tak sadar mereka bahwa banyak penonton yang tak diundang terpana. Sepasang turis Rusia tiba-tiba mengejar keluarga ini. "Bagaimana kami harus mengucapkan salam kepada kalian?" Sang laki-laki bertanya dalam bahasa Inggris. Setelah diberi tahu, ia langsung menundukkan kepala memberi hormat kepada tiap anggota keluarga Granoka: "...Se-la-mat pa-gi, se-la-mat pa-gi…," katanya terbata-bata.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo