Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KOPER tua itu ditemukan di kamar ayahnya yang baru wafat. Di dalamnya ada selembar pasfoto. Kecil, buram, hanya menampakkan raut wajah perempuan muda, tapi kuyu. Ia kemudian memaksa membangun kontak dengan sepasang mata yang tampak di wajah itu. ”Mata itu, mata Solo. Mata nenekku,” kata penyair Belanda Reggie Baay. Ada selembar surat di koper itu, yang mengutip nama sang nenek, singkat: Muinah, asal Solo-Jengkilung.

Kakek Reggie seorang Belanda totok. Semasa bertugas di Hindia Belanda, ia mengambil seorang perempuan muda menjadi gundiknya. Seorang anak lelaki lahir dari hubungan mereka. Kemudian kakeknya kembali ke Belanda. Si anak lelaki, berusia lima tahun, menurut hukum yang berlaku, dibawa serta. Surat itu adalah bukti penyerahan si anak dari ibunya kepada sang ayah. Tali kasih yang diputus, selama-lamanya.

Pasfoto dan surat itu menjadi inspirasi buku kumpulan cerpen De ogen van Solo (Mata Solo) karya Reggie, sang cucu, pada 2005. Isinya kisah-kisah migrasi dan ketercerabutan anak-anak Indo-Belanda yang dibawa paksa. Salah satunya dibacakan Reggie pada malam pertama Bienal Sastra Utan Kayu di Teater Salihara, Jakarta Selatan, 21 Oktober silam.

Perjumpaan hangat Reggie dan 30 sastrawan dalam dan luar negeri menerjemahkan tema Bienal kali ini, yakni merandai yang diartikan berpindah dari satu tempat ke tempat lain pada bidang setara. Tak berhenti dalam puisi, merandai dalam hal ini juga perpindahan dari disiplin seni yang berbeda, dari sastra, rupa, dan musik. Pada saat yang sama Bienal juga menggelar pameran seni rupa: lukisan, patung, dan instalasi yang berangkat dari puisi yang dibacakan.

Selama empat hari mereka silih berganti membawakan puisi dan cerpen dalam bahasa masing-masing: Belanda, Italia, Korea, dan Indonesia. Saat tampil, sebuah layar di belakang mereka menayangkan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Setelah membacakan puisi, para penyair berdiskusi. Sesungguhnya keempat diskusi itu menarik, meski singkat dan lamban karena pemandu harus bolak-balik menerjemahkan.

Reggie menikmati ketika, dalam bienal, sejarah versi Belandanya bersanding dengan sejarah kolonial versi penyair Tanah Air. Penyair Iksaka Banu menyuguhkan Mawar di Kanal Macan, tentang perselingkuhan di era kolonial yang dihukum cambuk dan gantung. Penyair A.S. Laksana menyodorkan Bagaimana Murjangkung Mendirikan Kota dan Mati Sakit Perut, berisi cerita tentang asal-muasal Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen membangun Batavia. Penyair Indonesia dan penyair Belanda, menurut Reggie, berbagi banyak kesamaan. Reggie mengutip Sulak, panggilan akrab A.S. Laksana, yang menyebut ”raksasa berwajah bayi”. ”Itu metafor serupa yang pernah dipakai penyair Belanda, wajah merah, hidung merah,” dia tertawa.

Eksplorasi terhadap sejarah pribadi juga dilakukan yang lain. Seperti Dacia Maraini, feminis Italia yang membacakan cerpen The Ship for Kobe. Inilah kisah perjalanan keluarganya yang naik kapal ribuan kilometer dari Italia menuju Jepang, menghindari pemerintahan fasis Mussolini pada 1938. Dacia baru berusia satu tahun saat itu. Juga Bernice Chauly, penyair Malaysia yang satu dari tiga puisinya menyitir memoar yang tengah ia kerjakan. Bernice besar dalam keluarga yang plural, ibunya Tionghoa dan ayahnya Punjabi. Ia sendiri menulis dalam bahasa Melayu dan Inggris. ”Kami penyair mengerti satu sama lain, kami bicara bahasa universal,” kata Bernice.

Dari Tanah Air, berderet nama penyair seperti Sapardi Djoko Damono, Triyanto Triwikromo, Agus R. Sarjono, Ahda Imran, Handry T.M., Gus tf Sakai, Yanusa Nugroho, dan Lily Yulianti Farid. Karya merekalah yang diberikan kepada perupa dan dimanifestasi dalam seni rupa. Wahyudin, kurator pameran, mengatakan para perupa sila memaknai puisi dengan bebas. Menyitir Sapardi, mereka boleh ikut dalam permainan atau melemparkannya saja.

Sapardi membacakan sajak Bayangkan Seandainya yang diambil dari buku puisinya yang terbaru, Kolam. Perupa Faisal Habibi telah menerjemahkannya dalam karya Hybridize: Table Mirror 2009. Tentu saja Wahyudin tidak mengkritik interpretasi Habibi. Namun ia menulis seperti cemas: ”Bentuk ini semoga saja tidak membekukan gambar bergerak dalam benak dan menyurutkan kekuatan gaib kata-kata dalam puisinya itu.”

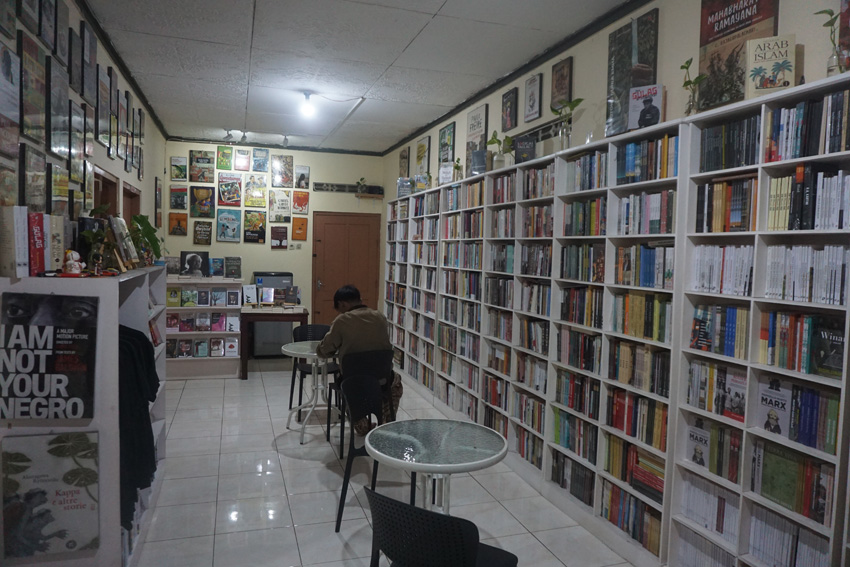

Penyair Australia, Jan Cornall, kagum terhadap Reggie yang disebutnya seperti tokoh Minke yang melangkah keluar dari novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Namun Jan dan penyair Korea, Moon Chung-hee, sama-sama menyebut nama penyair muda Makassar, M. Aan Mansyur, sebagai penyair muda potensial yang mereka sukai. Aan, 28 tahun, yang tampil dengan sweatshirt abu-abu bertulisan ”Batman”, mengatakan ia mesti menulis dengan kata-kata yang jernih agar sang ibunda, yang tak lulus sekolah menengah, bisa paham. Seperti penutup pada sajak Pagi Ini:

Pagi ini aku memutuskan pura-pura jadi orang gila dan tidur di trotoar.

Aku biarkan kepalaku diinjak-injak pejalan kaki yang ringan bagai topi.

Aku biarkan kepalaku pecah bagai telur yang hendak dibuat jadi omelet. Aku biarkan peristiwa-peristiwa meleleh ke jalan dan melengket pada sol sepatu orang-orang. Aku terpingkal-pingkal agar sekalian bisa buang air.

Paruh kedua acara, pukul 9 hingga tengah malam, diisi dengan poetry slam. Terjemahannya, bantingan puisi: setiap orang yang ingin membacakan puisinya tinggal mendaftar dan berlaga, juri akan memilih yang terbaik. Dari ruang teater blackbox di lantai dasar, para pengunjung pun pindah ke atap. Di tempat terbuka seluas sekitar setengah lapangan bola itu seperangkat pengeras suara telah disiapkan. Pisang goreng, wedang ronde, dan tahu isi tersedia. Sebagian duduk di kursi, sebagian lain duduk di bangku batu yang mengelilingi area. Asap rokok mengepul ke langit mendung.

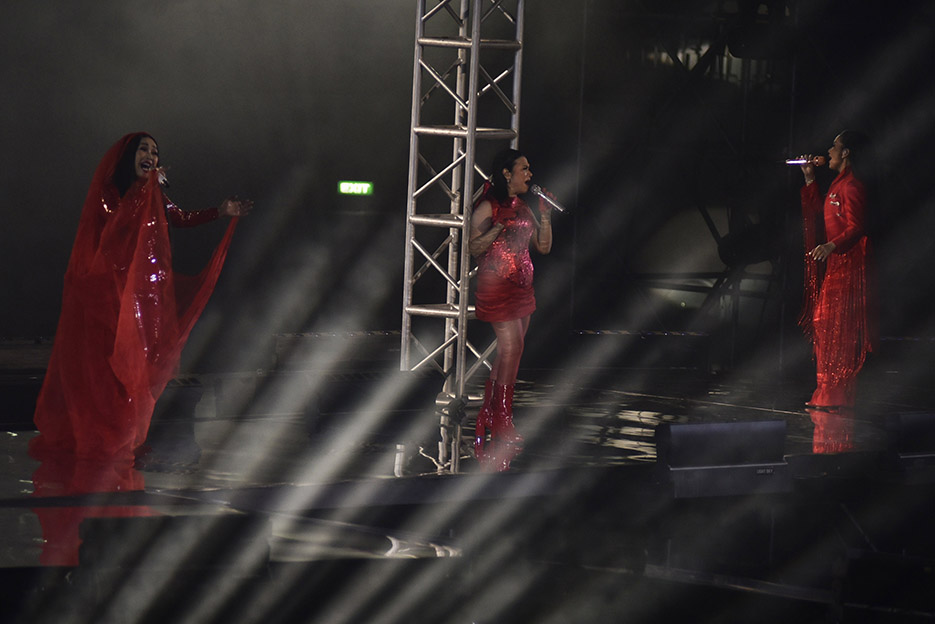

Ada empat band berbeda setiap malamnya. Mereka mengisi jeda antara pembacaan puisi dan musik yang berangkat dari karya penyair. Seperti band pada malam pertama, Tika and The Dissidents, yang menginterpretasi karya Iyut Fitra, penyair asal Payakumbuh. Setelah 5-6 penyair tampil, yang menang adalah seorang guru bahasa Italia di Istituto Italiano di Cultura, Jakarta. Qissera el Thirfiarani, 26 tahun, sang guru itu, tampil renyah dengan puisi Aldo Pallazeschi, La Fontana Malata. Meski tak bisa dimengerti, bunyi dan irama yang diucapkan Qissera terdengar lantang, segar, dengan sesekali berdesah. Qissera tertawa menanggapinya. ”Itu tentang air mancur yang batuk-batuk, sakit,” katanya. Tiga malam berikutnya, mereka yang menang adalah para penyair muda yang sederhana tapi bersemangat.

Sebuah insiden kecil terjadi. Seorang penyair yang dipanggil namanya menyambar pengeras suara. Ia memegang pinggang celananya dan berguncang-guncang. ”K***** adalah alat penyambung kehidupan!” teriaknya, tanpa teks. Ini masih disusul dengan celotehan lain yang serupa. Tak ada yang mencemooh, tapi tak ada pula yang bersorak. Seolah-olah mereka yang hadir mendadak jengah dan salah tingkah. Syukurlah, malam-malam berikutnya tak ada lagi yang begitu. ”Cuma itu yang bisa dia tawarkan,” seorang penyair senior berbisik.

Kurie Suditomo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo