Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

M. Fauzi Sukri

Penulis Buku Pembaca Serakah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

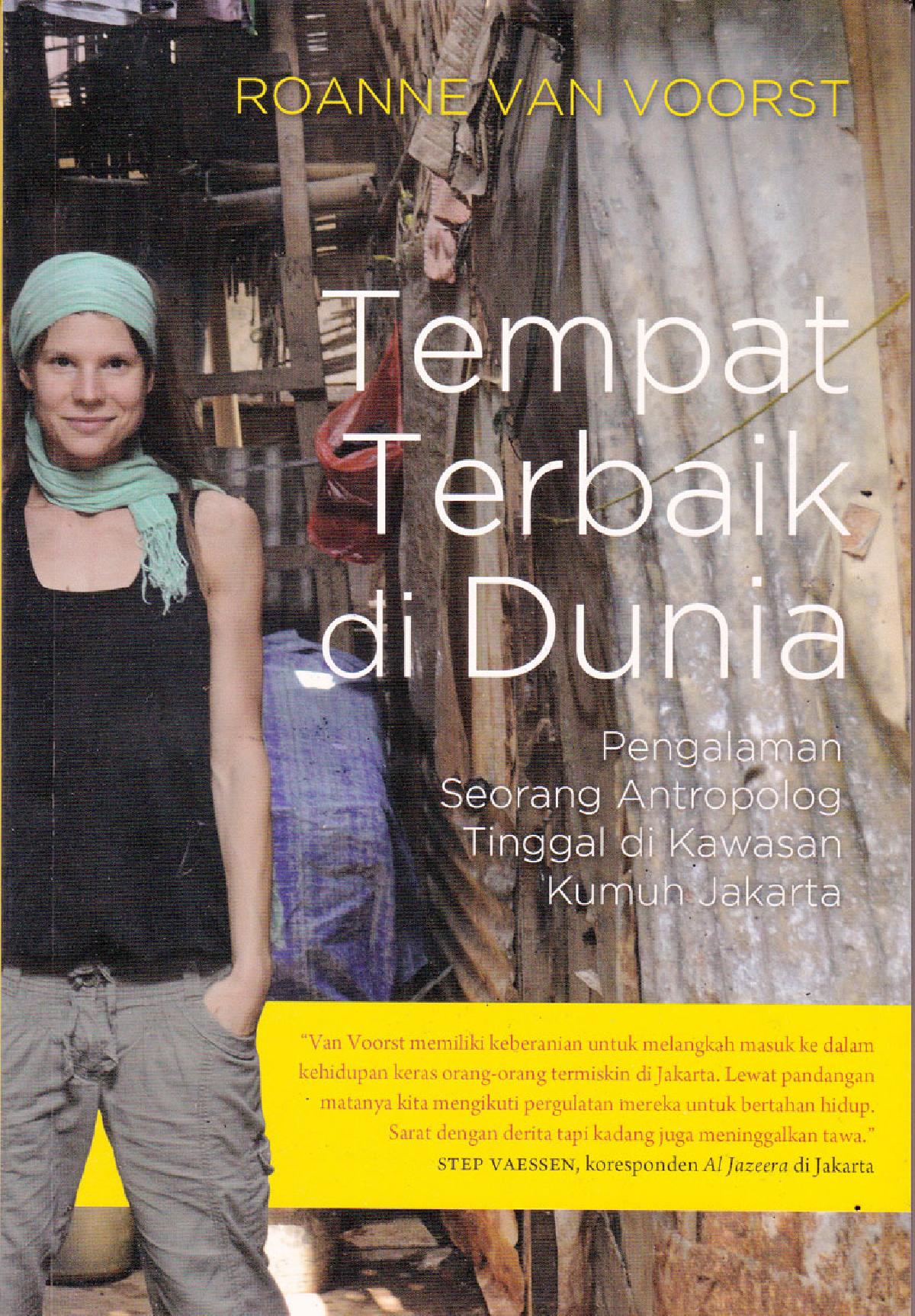

Pada 1988, Wiji Thukul menulis satu sajak kritik-deskriptif berjudul Nyanyian Akar Rumput: mendirikan kampung/ digusur/ kami pindah-pindah/ menempel di tembok-tembok/ dicabut/ terbuang/ kami rumput/butuh tanah. Orang kampung dalam puisi Thukul, seperti orang-orang kampung bantaran Kali Ciliwung yang ditulis antropolog Roanne van Voorst dengan sangat menarik, menggugah, sekaligus menggugat, adalah bagian dari satu perkembangan kota (urban slum) di Indonesia. Dalam kompleksitas perkembangan ekonomi-politik di Indonesia sejak merdeka, mereka menjadi makhluk rumput bahkan tikus yang terbuang, menempel di pinggiran ekonomi kota, dan akhirnya divonis sebagai masalah yang pantas dicabut dan digusur.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari buku Roanne, kita mendapati dan menyaksikan tokoh-tokoh yang hidup di pinggiran kumuh kota (slum) Jakarta. Mereka, secara ekonomi dan ruang berhidup, sangat kontras tingkat ketimpangan ekonominya. Indonesia punya dua puluh dua manusia (22!) kaya raya dengan jumlah kekayaan mencapai miliaran dolar Amerika. Sementara itu, ada sekitar 28 juta orang Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari 2 US$ per hari, seperti orang-orang di bantaran kali.

Pada 2017, Biro Pusat Statistik mencatat terdapat 306 hotel di Jakarta, sedikitnya 1.955 pabrik besar dan sedang, 125 hypermarket, serta berbagai taman hiburan dan pusat belanja. Tentu banyak sekali rumah-rumah mewah dengan ruang-ruang besar. Tapi, pada saat bersamaan dan yang tak (bisa) dicatat BPS, ratusan orang hidup di ruang-ruang sangat sempit di rumah-rumah ilegal di/dalam pinggir sungai yang sejak 2005 sampai 2030 dilarang ditempati manusia-kecuali serangga dan tumbuhan.

Dalam pengamatan Roanne, orang-orang bantaran kali adalah pakar banjir. Mereka sudah terlatih dan menyiapkan berbagai hal untuk menghadapi banjir atau rob. Untuk menghadapi banjir, beberapa orang membeli portofon (walkie talkie) sebagai alat pemantau, penjaga, bahkan penyelamat. Portofon adalah alat dan nasib absurd. Demi portofon, Yusuf harus merelakan gaji cilik selama tiga bulan, biaya makan keluarga, uang pendidikan anaknya, bahkan akhirnya dipecat dari pekerjaannya gara-gara sibuk dengan portofon setiap hari dan malam. Di bantaran kali yang tanpa sistem peringatan dini resmi dari pemerintah, berkat portofon, warga bantaran kali terselamatkan dari banjir terbesar yang pernah melanda Jakarta pada 2007.

Yang paling absurd dan logis, ketakutan utama orang-orang bantaran kali bukanlah banjir, melainkan kebakaran. Pada 2001, para peneliti mencatat ada 437 kebakaran di Jakarta, 80 persen terjadi di perkampungan kumuh. Di perkampungan sangat padat, seperti di bantaran Kali Ciliwung, dengan material bangunan yang mudah terbakar, sambungan listrik yang buruk, dan tanpa jalan memadai untuk mobil pemadam kebakaran, kebakaran mampu mengempaskan penduduknya pada titik nol terendah sosial-ekonomi.

Seperti yang pernah disaksikan Roanne, pada satu malam, hanya dalam beberapa jam, 15 rumah hangus. Memang hanya seorang bapak yang meninggal gara-gara hendak menyelamatkan ijazah anaknya. Namun, yang mengejutkan pikiran rasional Roanne, bakal ada sekitar 90 orang yang tak punya tempat tinggal. Ternyata ada 489 orang kehilangan tempat tinggal! Satu rumah bisa berpenghuni hingga 50 orang yang kebanyakan laki-laki muda. Mereka menyewa ruang tidur, hanya sekian jam semalam, sisanya untuk bekerja: jadi penjual rokok, penyemir sepatu, pemulung, pengamen, dan seterusnya. Selain itu, bagi sebagian yang lain, terutama perempuan, rumah menjadi tempat kerja utama.

"Terus bagaimana sekarang?" ujar Roanne. Achmed, 37 tahun, salah satu penghuni yang ruang hidupnya terbakar, hanya mengangkat bahu. "Biasalah. Mulai lagi dari awal, aku sudah pernah kehilangan tempat tinggalku sembilan kali. Atau, sepuluh kali, ya? Sekarang kebakaran. Sebelumnya dibuldoser oleh pemerintah."

Orang-orang bantaran kali itu tidak akan pindah ke tempat yang lebih aman atau lebih baik. Pemerintah DKI Jakarta memang membuat kebijakan (perumahan) rumah susun. Tapi, bagi orang-orang bantaran kali, tetap saja kebijakan itu tidak sesuai dengan pemasukan-pengeluaran ekonomi mereka. Masih sangat terlalu tinggi uang sewanya, apalagi jika (sering!) sudah dikuasai preman. Kuasa ekonomi (lokal, nasional, global) telah (terus) memojokkan mereka hidup di pinggir sungai, sama seperti serangga atau rumput yang tetap tumbuh meski diusir.

Kita sudah lama mendengarkan polemik kemiskinan di kampung kumuh perkotaan. Ada dua kubu teori untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah itu: teori marginalitas kaum miskin dan teori ketergantungan. Yang pertama diajukan Oscar Lewis (1966): orang miskin kumuh itu melakoni hidup dalam budaya kemiskinan (the culture of poverty). Tentu saja, seperti yang juga dikritik Roanne, teori Oscar Lewis terlalu simplisistik. Tak ada budaya (kelompok) miskin yang terwariskan bergenerasi di bantaran kali.

Juga tidak seluruhnya benar teori modernisasi yang mengatakan bahwa "pengusaha kelas sandal jepit" atau "etos kerja kampung kumuh" yang sudah sejak kecil hidup dalam (lingkungan) kerja keras akan menjadi jutawan. Buldoser pemerintah bisa sewaktu-waktu menghancurkan modal ekonomi yang sudah berkembang. Struktur makro ekonomi kapitalistik, selain alur pendidikan, sering tidak memberikan mereka kuasa modal kesejahteraan.

Di bantaran kali, ada berbagai usaha sukses dengan cepat, tapi juga banyak yang tanpa perencanaan matang dan akhirnya bangkrut. Roanne menyimpulkan dengan hati-hati: "Jika ada yang hendak ditampakkan jelas dalam buku ini: ‘kaum miskin’ itu tidak ada. Yang ada hanyalah individu-individu yang miskin."

Dari buku kisah orang-orang Bantaran Kali yang sudah dibuldoser, di Jakarta yang jadi kota pusat uang dan politik, kita bukan hanya bertemu dengan "orang-orang biasa, yang sehari-harinya dihadapkan pada kesulitan-kesulitan hidup yang luar biasa dan berbagai dilema". Kita juga menyaksikan kritik keras terhadap ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan absurditas berhidup di abad ke-21.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo