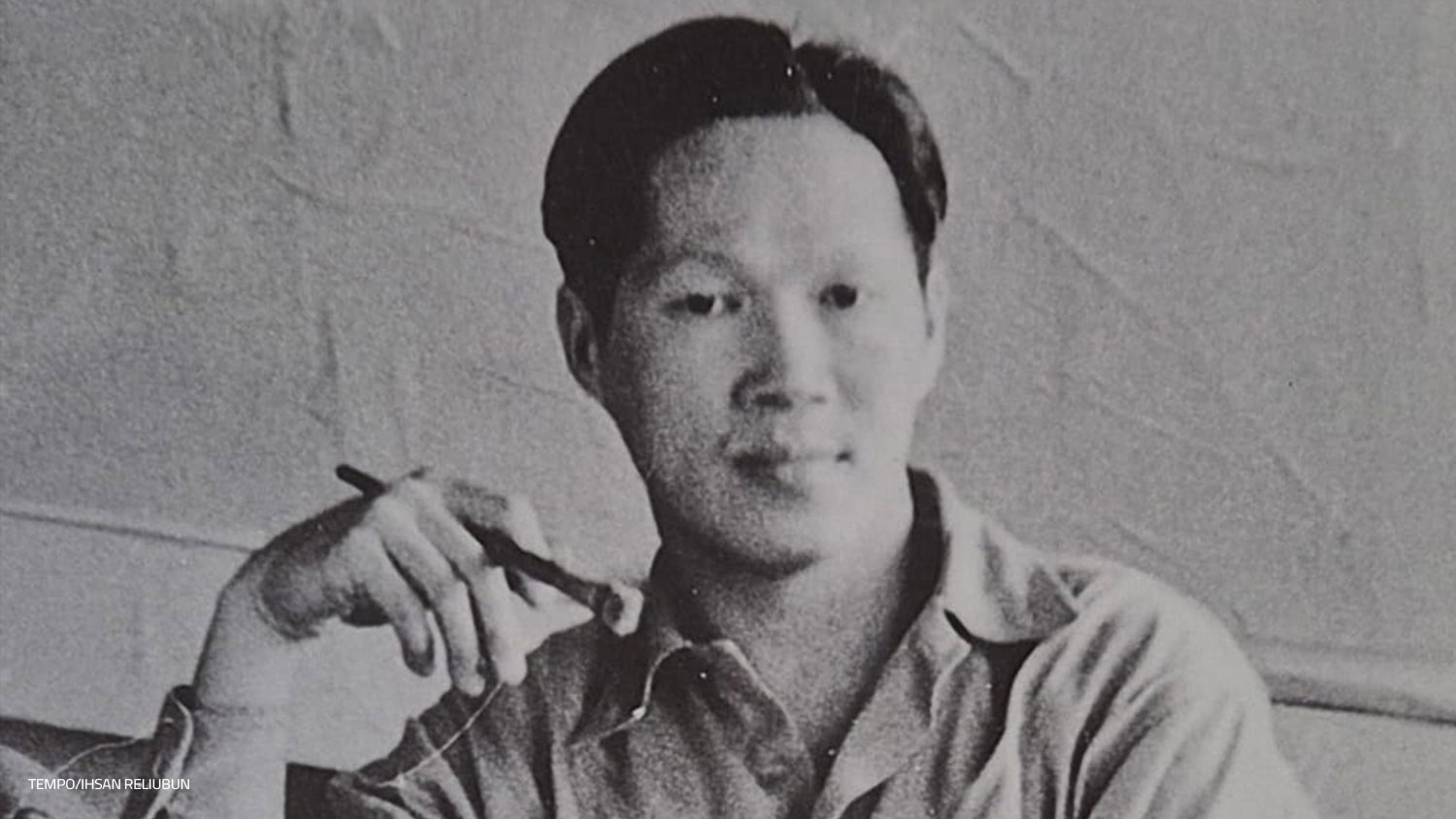

SEPULUH film Iran yang diputar di Teater Tertutup Taman Ismail Marzuki Jakarta, pekan lalu, mampu menjadi tontonan alternatif yang sehat. Maklum, bioskop-bioskop Indonesia, termasuk bioskop di kompleks TIM yang dikelola grup 21, sudah lama diisi film-film sampah. Sebagai negara yang baru saja mengalami revolusi dan disusul perang berkepanjangan dengan tetangganya, Irak, Iran ternyata masih meluangkan waktu untuk mengembangkan sebuah program pengembangan film di bawah Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam. Selain itu, pemerintah Iran membentuk Yayasan Perfilman Farabi yang memberi peluang bagi para sutradara muda untuk mengembangkan kemampuan mereka. Hasil programprogram inilah yang menyebabkan Iran bisa menghasilkan sekitar 60 film per tahun. Memang tidak sebanyak film yang dihasilkan Indonesia. Tapi, jika melihat mutu film-film Iran yang diputar atas kerja sama Kedubes Iran dan Kine Klub Dewan Kesenian Jakarta itu, bisabisa membuat iri para sineas Indonesia. Ambil contoh film Pedar Bozorg (Sang Kakek) karya Majid Gharizadeh. Temanya tidak rumit. Hanya tentang seorang kakek yang tinggal bersama dengan anak, mantu, dan cucunya di rumah miliknya. Konflik muncul karena sang mantu perempuan kepingin merasakan hidup di apartemen sendiri. Karena anak, mantu, dan cucu akhirnya pindah, sang kakek tua itu terpaksa didepak ke rumah jompo. Di sini, kita melihat betapa Gharizadeh bukan berniat memompa air mata seperti yang gemar dilakukan sutradara Indonesia. Ia berniat menggambarkan kesunyian sang Kakek. Lihat bagaimana kamera menyorot kedua mata sang Kakek yang memperlihatkan sepi dan pedih. Shot wajah kakek bergantian dengan adegan sang cucunya yang rindu dongeng-dongeng kakeknya. Film Ejareneshinha (Penyewa) karya Darioush Mehrjui adalah sebuah komedi situasi yang, jika diletakkan dalam konteks Indonesia, mungkin baru bisa dibuat oleh sutradara macam Chairul Umam. Film ini berkisah tentang empat keluarga yang tinggal di sebuah gedung apartemen tua yang sudah bertembok keropos dan tak terpelihara. Karena pemilik gedung menghilang ke luar negeri, Abbas Agha, tukang jagal kaya yang menempati lantai dasar, langsung mengklaim bahwa keluarganyalah yang berhak menguasai gedung itu. Karena itu, ia khawatir melihat penyewa lain memanggil kuli bangunan untuk memperbaiki gedung itu. Pertengkaran demi pertengkaran antara keluarga penyewa apartemen diselingi adegan-adegan yang menggelikan membuat film ini bukan saja berhasil tampil sebagai film komedi, tapi ia juga sebuah kritik sosial terhadap ketidakjelasan peraturan kepemilikan rumah. Kritik memang bukan barang haram di dalam film-film Iran. "Di Iran malah ada majalah humor yang sering mengkritik pemerintah maupun masyarakat," ungkap Mohammad Azad, dari Kedubes Iran. "Kritik bisa saja dilontarkan melalui film," kata Azad, "asalkan tetap memperhatikan etika dan kehormatan agama Islam. Dan isi cerita juga tidak boleh menghina Imam Khomeini, karena masyarakat Iran sangat menghormatinya." Di bawah Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam, menurut Azad, ada badan konsul yang mengatur hal-hal yang perlu disensor. "Yang terpenting, film-film Iran tidak boleh keluar dari Syariat Islam, karena 97% rakyat Iran adalah pemeluk agama Islam." Mungkin itulah sebabnya, seperti yang dikatakan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Salim Said, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam film-film Iran sesudah revolusi. "Di dalam film-film Iran kini, semua perempuan mengenakan kerudung. Tapi tidak berarti film-film Iran yang sekarang hanya berisi dakwah melulu," kata Salim. Menurut pengamat film ini, DKJ pernah mengadakan Pekan Film Iran sekitar 20 tahun silam dan banyak sekali perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu itu. Sedangkan menurut Azad, "Film-film Iran sebelum revolusi sangat komersial, sedangkan film-film sesudah revolusi, seperti yang kita lihat dalam pekan film ini, sangat menekankan mutu." Harus diakui, film macam Bicycleran (Pengayuh Sepeda) karya Mohsen Makhmalbaf adalah sebuah masterpiece yang layak ditonton. Makhmalbaf, yang juga bertindak sebagai penulis skenario dan penyunting, berkisah tentang seorang pengungsi Afghanistan, Nasim (Moharram Zaynalzadeh). Dalam keadaan tanpa pekerjaan, istrinya sakit keras dan butuh perawatan rumah sakit. Dalam keadaan terpepet, Nasim bersedia mengayuh sepeda selama seminggu sebagai obyek taruhan orang-orang kaya. Maka, yang kita lihat di layar adalah kecanggihan permainan kamera Makhmalbaf yang menyorot wajah Nasim siang malam mengendarai sepeda di bawah hujan, diterpa angin, dan di antara teriakan orang-orang yang mengerumuninya. Upah Nasim sehari-hari adalah oksigen bagi istrinya. Karena rumah sakit itu tak sudi memberikan makan siang dan akan menjauhkan alat oksigen jika uang pembayar rumah sakit tak segera tiba. Sedangkan Nasim yang semakin lama semakin loyo toh menjadi obyek para orang kaya yang lebih punya tujuan politis. Film yang diganjar berbagai hadiah di festival Iran maupun forum internasional ini adalah sebuah karya yang layak dibanggakan. Tapi yang lebih membanggakan bahwa film yang menyelipkan kritik sosial ini, tak seperti di Indonesia, bisa hidup tanpa persoalan. Leila S. Chudori

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini