Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Polda Metro Jaya saat ini menangani dua kasus penistaan agama.

Kasus penistaan agama selalu disertai dengan tekanan massa.

Pasal KUHP soal penistaan agama selama ini menjadi instrumen mengkriminalisasi kelompok minoritas.

KEPOLISIAN Metro Jakarta Raya tengah menangani dua kasus dugaan penistaan agama. Kasus pertama berhubungan dengan konten yang diunggah oleh akun @galihloss3 di platform TikTok. Sedangkan kasus kedua berhubungan dengan video ceramah Pendeta Gilbert Lumoindong yang membandingkan besaran zakat umat Islam dengan perpuluhan dalam Kristen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

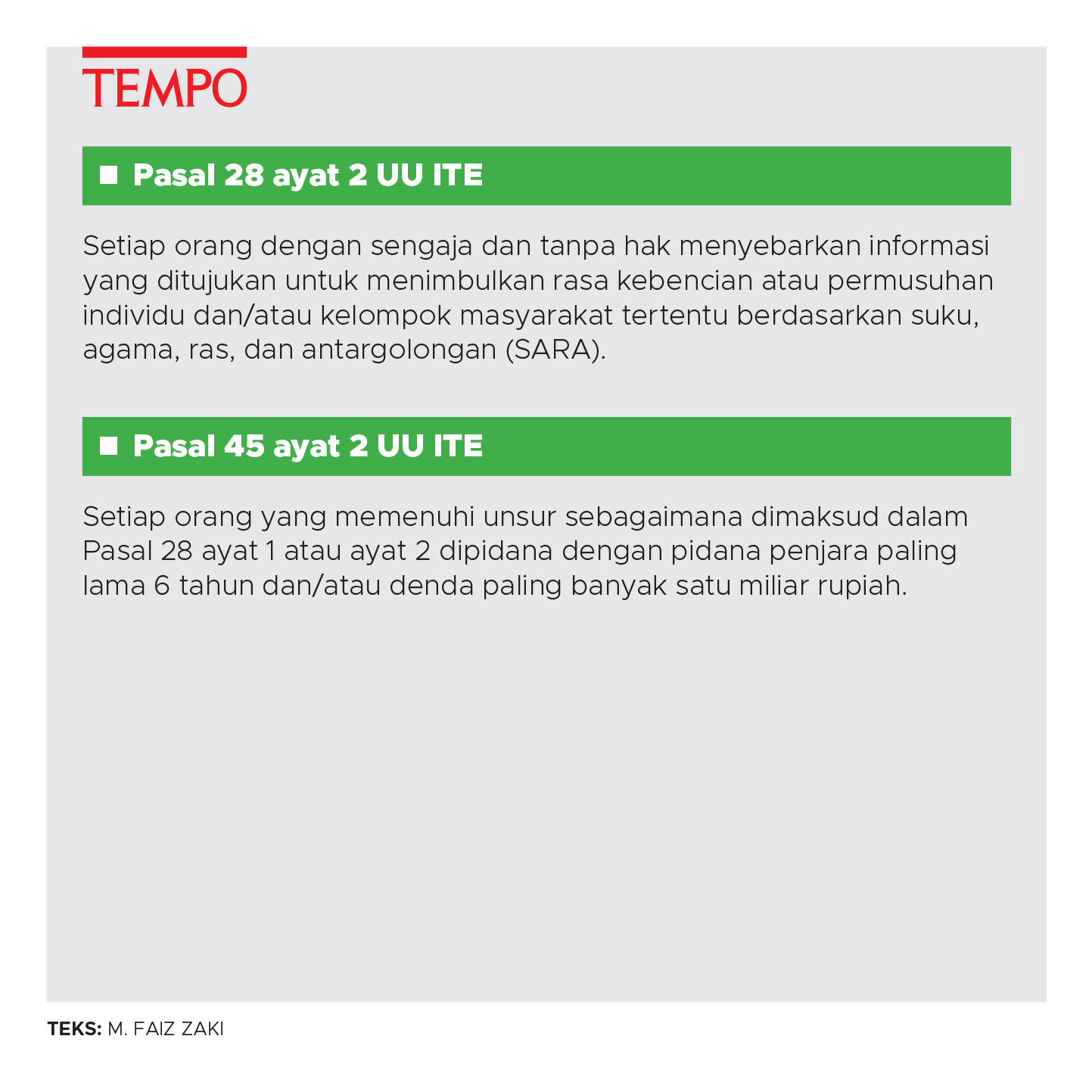

Pemilik akun @galihloss3 adalah Galih Noval Aji Prakoso alias Galih Loss. Dalam video TikTok itu, ia terlihat mempelesetkan sebuah kalimat suci umat Islam dengan suara lolongan serigala. Polisi telah menetapkan Galih sebagai tersangka atas dugaan melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tersangka Galih Loss (tengah) dihadirkan saat keterangan pers pengungkapan kasus penistaan agama atau ujaran kebencian oleh konten kreator Galih Nova Aji di kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Jakarta, 26 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Galih menyatakan tidak berniat menghina agama tertentu. Konten itu dia buat untuk tujuan menghibur. Dia juga berharap bisa mendapatkan endorsement (sokongan) setelah video kontroversi tersebut tayang. “Saya menyesali seluruh kejadian tersebut dan saya berjanji tidak akan mengulangi,” kata Galih di kantor Polda Metro Jaya, kemarin, 26 April 2024. Dia berjanji membuat video yang lebih bermanfaat.

Adapun Gilbert dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah video ceramahnya viral di media sosial. Dalam ceramah itu, Gilbert membahas masalah salat dan zakat berdasarkan intepretasinya sendiri sehingga menyinggung umat Islam. Ucapannya dianggap sebagai bentuk penistaan yang melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE.

Belakangan, Gilbert menyadari ada ucapannya yang salah. Dia menemui mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, untuk meminta maaf. Ia juga mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengklarifikasi isi khotbah yang viral tersebut. “Saya meminta maaf atas segala kegaduhan,” katanya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan laporan terhadap Gilbert masih dalam tahap penyelidikan. Polisi berencana meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk meminta klarifikasi dari Gilbert. “Nanti akan didalami,” katanya.

Pakar linguistik forensik dari Universitas Nasional, Wahyu Wibowo, menjelaskan, dalam kasus yang berhubungan dengan penelaahan bahasa, harus dilihat dari niat dan bentuk konten yang dibuat oleh orang yang dilaporkan. Misalnya, unggahan itu disampaikan melalui gambar, ucapan, atau tulisan. “Nah, semua ini mesti diterangkan maknanya secara menyeluruh,” ucapnya.

Setelah maknanya diketahui, barulah dipertimbangkan bagaimana dampak yang ditimbulkan. Semua harus bisa dibuktikan di pengadilan. “Dalam sidang nanti bisa ketahuan,” kata Wahyu.

Setelah maknanya diketahui, barulah dipertimbangkan bagaimana dampak yang ditimbulkan. Semua harus bisa dibuktikan di pengadilan. “Dalam sidang nanti bisa ketahuan,” kata Wahyu.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nella Sumika Putri mengatakan penilaian pidana dalam penistaan agama sangat subyektif. Tidak semua pelapor kasus ini merupakan representasi umat agama yang menjadi korban.

Menurut dia, belum tentu individu atau kelompok lain memiliki rasa tersinggung dan ternodai. Penggunaan Pasal 156a KUHP bisa dianggap menimbulkan ketidakpastian karena standarnya berbeda-beda untuk menjerat pelaku. “Akan ada dua perspektif dan perdebatan, ini penistaan atau tidak,” kata Nella.

Dia menjelaskan, asal mula Pasal 156a KUHP itu dibuat ketika media sosial belum muncul dan populer menjadi medium penyampaian informasi. Kemudian muncul UU ITE yang digunakan sebagai alat untuk menjangkau persoalan penyebaran informasi melalui media elektronik.

Dalam kasus Gilbert Lumoindong, kata Nella, digunakan Pasal 156a KUHP karena pendeta itu diduga tidak ikut mengunggah video. Namun pada kasus Galih Loss langsung digunakan UU ITE karena ia menyampaikan informasi dan mengunggah kontennya di media sosial pribadi.

Sebelum menjerat dengan Pasal 28 UU ITE, polisi perlu membuktikan perbuatan yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP lebih dulu. Persoalannya, kata Nella, niat seseorang untuk menista sulit untuk dibuktikan. “Pembuktiannya juga agak membingungkan,” ucapnya.

Dia mengkritik bahwa penentuan standar menghina atau tidak menghina pun sangat subyektif. Jika aparat penegak hukum meminta pendapat ahli bahasa, ahli agama, ataupun perwakilan organisasi keagamaan, tidak ada tolok ukur tertentu sebagai penentu bentuk penghinaan.

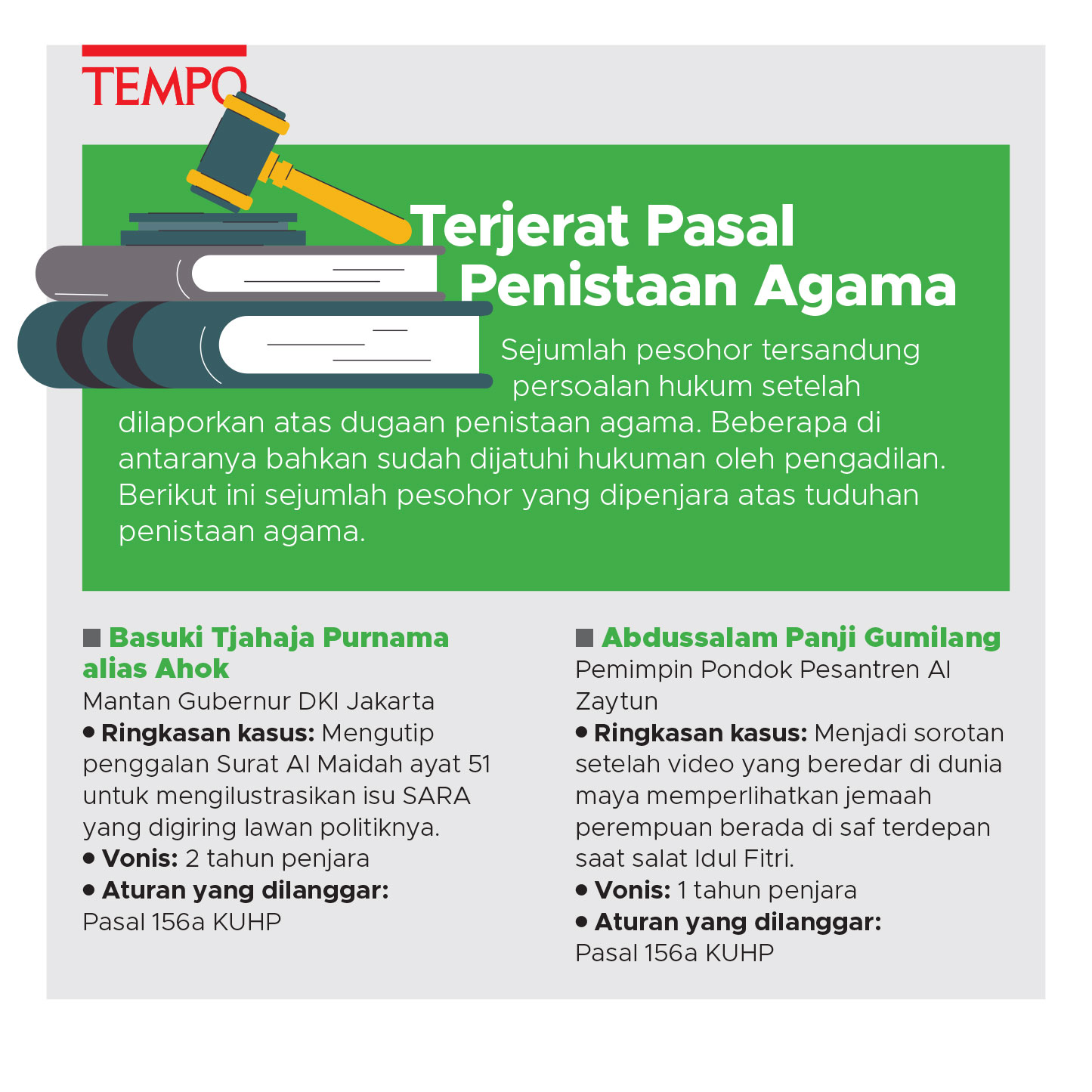

Nella mencontohkan kasus penistaan agama oleh bekas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada 2016. Saat itu terjadi perdebatan soal penggalan kalimat “..dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51..” ketika Ahok bicara di depan warga saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu.

Namun hakim tetap menyatakan Ahok bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Menurut Nella Sumika, jeratan dengan pasal penistaan agama hanya menghabiskan banyak waktu. Lebih baik kasus seperti ini diselesaikan secara kekeluargaan atau restorative justice (keadilan restoratif). “Jangan sampai menggunakan pidana, itu berlebihan,” tuturnya.

Dampak dari dugaan penistaan agama di media sosial, kata Nella, memang karena si pengunggah tidak tahu akibat yang akan ditimbulkan hingga pihak yang merasa tersinggung menempuh jalur hukum.

Pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan adalah peningkatan literasi teknologi. Seseorang perlu berpikir lebih dulu, apakah ada dampak dan hal lain-lain atau tidak setelah membuat serta mengunggah konten.

Pendeta Gilbert Lumoindong menemui mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Dok. Detik.com

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan kasus dugaan penistaan agama oleh Gilbert sebaiknya diselesaikan memakai restorative justice. Polisi sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan di luar pengadilan atau jalur hukum. “Apalagi Pendeta Gilbert sudah minta maaf,” kata Haili saat dihubungi, Selasa, 23 April lalu.

Menurut dia, langkah itu lebih tepat ketimbang dimanfaatkan kelompok konservatif agama untuk mengkriminalisasi Gilbert Lumoindong. Pelaporan soal tindak pidana ini sebagian besar akan bebas jika tidak ada tekanan massa. Namun, kata Haili, kasus seperti ini selalu disertai tekanan massa, termasuk juga pengaruh dari warganet dan ada kecenderungan pengadilan oleh kerumunan.

Penggunaan pasal dalam KUHP soal penistaan agama selama ini dianggap menjadi instrumen mengkriminalisasi kelompok minoritas. Pasal penodaan agama, kata Haili, tidak relevan di Indonesia yang menerapkan tata kebinekaan. Penerapan pasal itu juga tidak adil karena hanya dijadikan alat. “Alat gebuk bagi siapa pun yang berani menyinggung atau sekadar berbeda dengan selera yang mayor,” ucapnya.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Han Revanda Putra dan Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini