Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

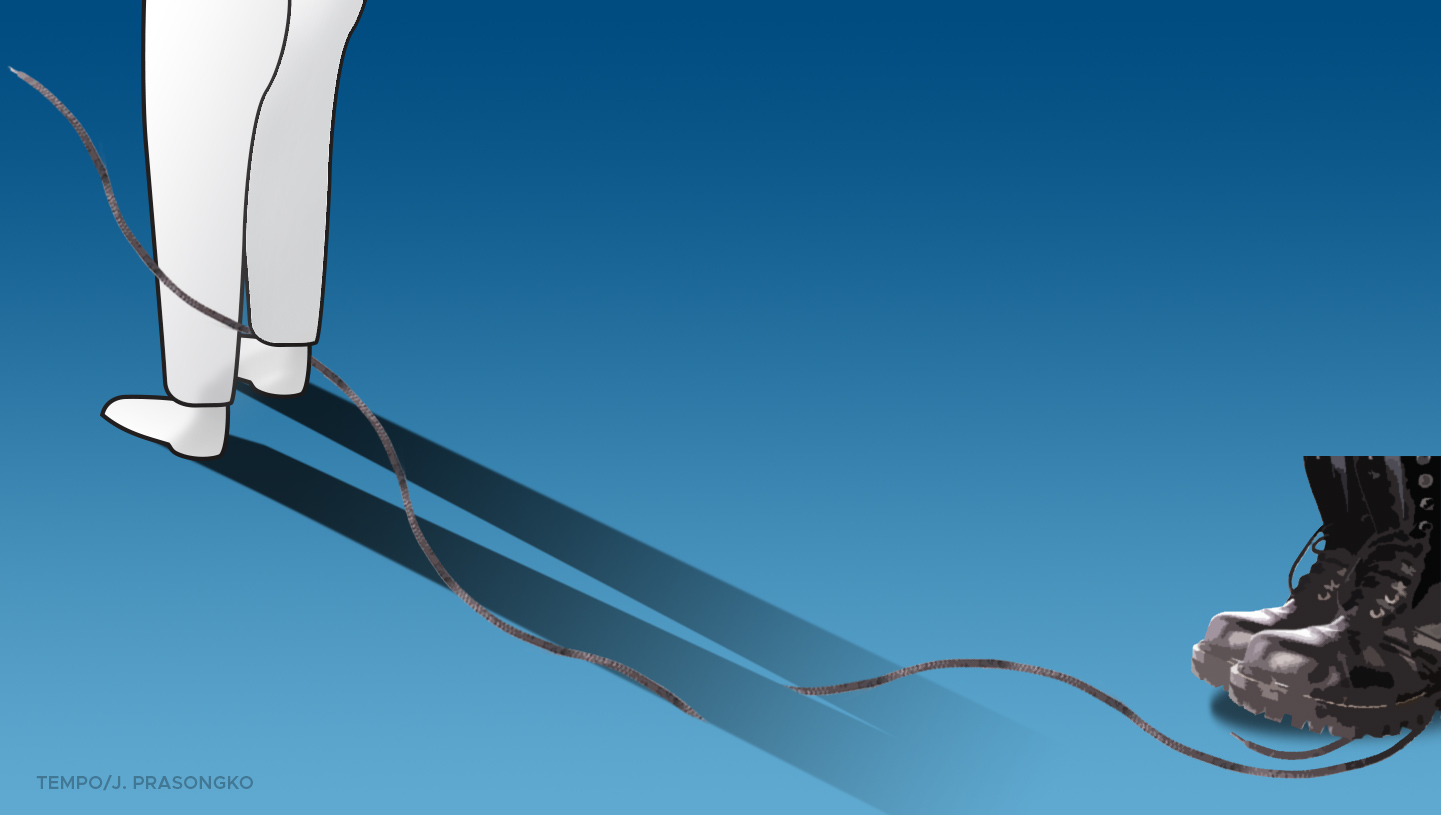

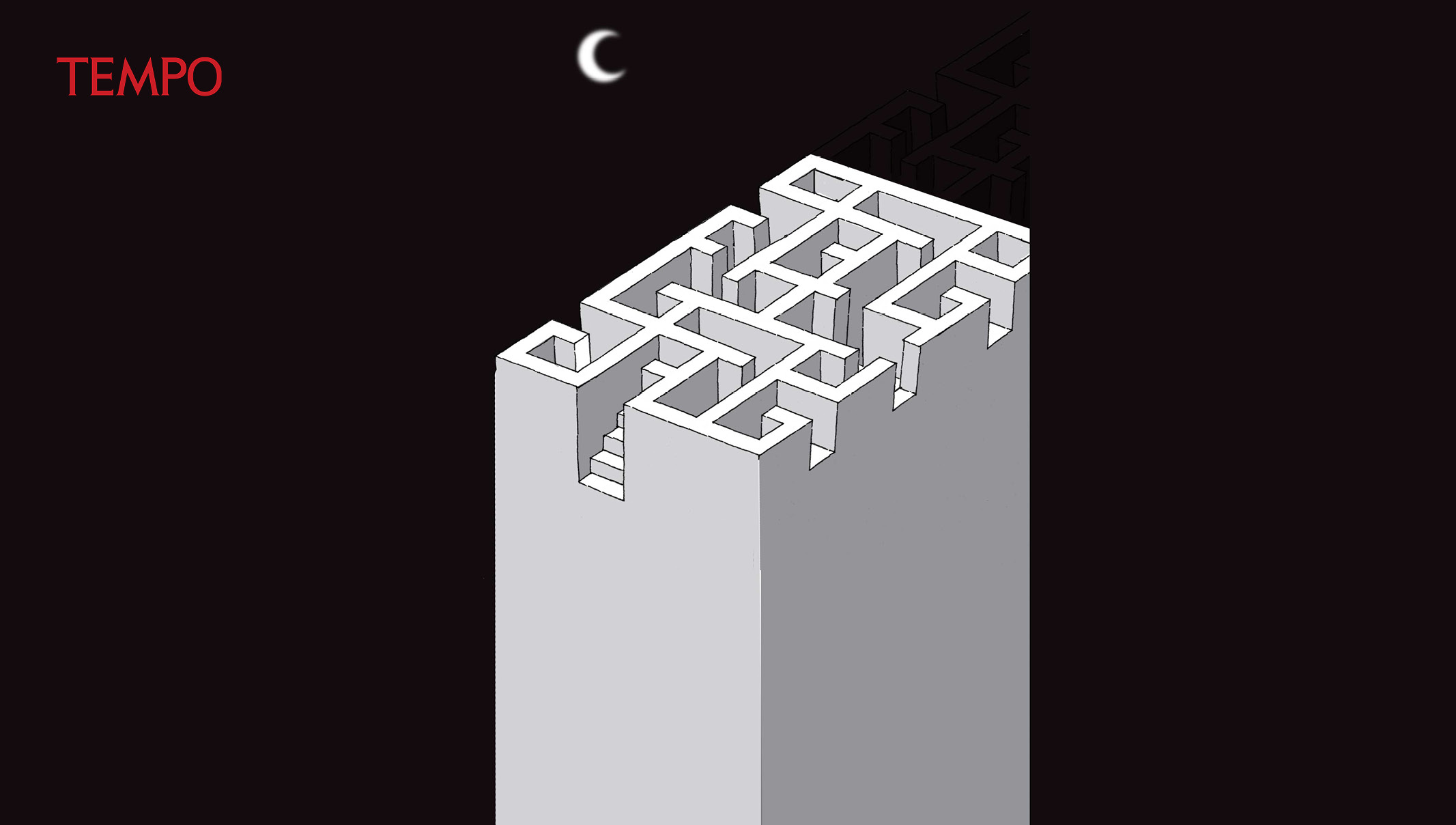

Konflik Papua memanjang dan melebar sehingga berlarut-larut.

Pemerintah mesti menyudahi pendekatan keamanan dan operasi militer.

Jakarta tak harus selalu melihat tuntutan rakyat Papua melulu gerakan separatisme.

KIWIROK adalah tempat di mana kekerasan datang silih berganti. Tanpa sebab yang benar-benar benderang, dua pihak saling serang. Di tangan yang pertama, parang ditebaskan ke arah tenaga kesehatan. Di tangan musuhnya, timah panas terlontar ke arah orang kecil. Di Kiwirok, Papua, perang membuktikan kebenaran pepatah lama: menang jadi arang, kalah jadi abu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo