Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

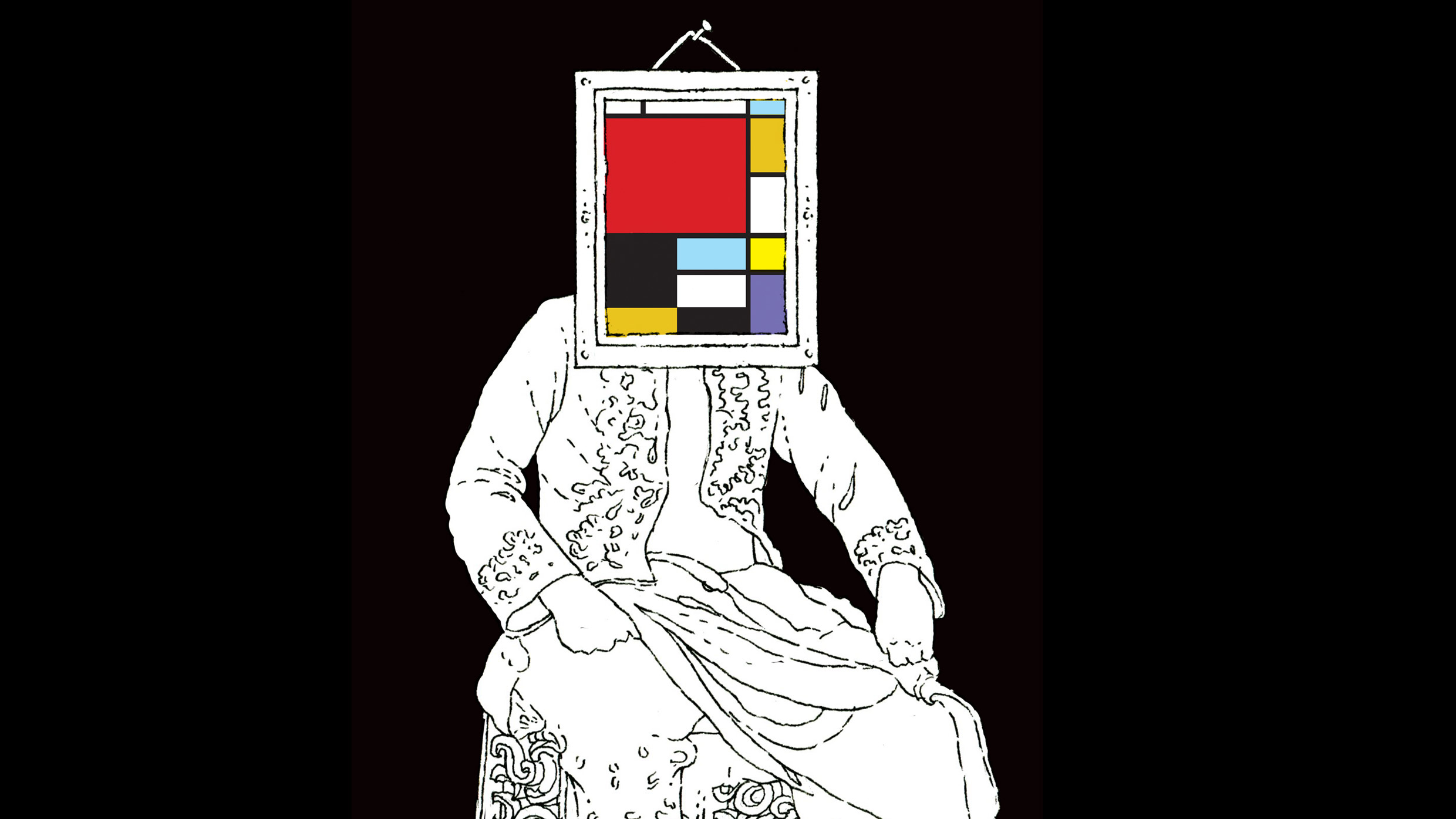

PASAR adalah sebuah drama zaman kita. Kata itu bukan lagi menunjukkan suatu tempat berjual-beli. Ia sudah identik dengan kegiatan jual-beli itu sendiri, yang melintasi letak, melampaui batas. Bahkan pasar telah jadi semacam energi yang ajaib, dan kapitalisme mengubah dunia dan membangun mitos-mitosnya dengan itu. Bertolt Brecht benar: bukan komunisme, melainkan kapitalismelah yang radikal. Pasar meruntuhkan pelbagai hal, menumbuhkan pelbagai hal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bali, pertengahan 1968. Tanah Lot adalah sebuah pura yang menyendiri di atas pulau keras yang kecil, tak jauh dari sebuah pantai yang membisu. Tak ada rumah, tak ada kedai. Di rumput ular-ular masih menggeliat, capung hinggap atau melintas, dan kita mendengar getar sayapnya. Bila matahari turun, dan separuh langit berwarna karamel, garis-garis arsitektur pura tua itu, dan tubir tajam pulau kecil itu, membentuk satu siluet yang magis, seakan-akan bayangan sebuah jung yang mendekatkan kita ke laut yang agung, bertolak dari daratan yang dihuni ketidaktenteraman manusia dan kepastian dosa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saya waktu itu bersama seorang pelukis Inggris yang terpesona. Di titian reyot menuju ke pura itu ia berbisik: “Inilah pantai di mana dewa-dewa turun”. Kini mungkin tidak lagi. Kini Tanah Lot adalah sebuah pantai di mana dewa-dewa barangkali menghindar dan para penjaja naik. Restoran, toko pakaian, kedai lukisan, hotel, lapangan parkir....

Pasar telah datang dan menggerakkan transformasi besar. Drama di zaman kita ialah bahwa—berkat pasar pula—ketenteraman, kemagisan, keindahan, (hal-hal yang membuat Tanah Lot berharga) telah jadi komoditi. Kita bisa mengeluh, tapi juga bisa tidak. Kita bisa bersikap sebagai seorang brahmin yang menghendaki agar yang sakral tetap kekal dalam perwujudannya, dan yang misterius, yang jauh lamat-lamat dari dunia, tak terganggu oleh kaki orang ramai yang hanya singgah.

Tapi sebaliknya kita bisa bersikap sebagai seorang pedagang kecil yang ingin memperbaiki nasib, atau buruh restoran yang ingin memperoleh nafkah. Bagi orang-orang sederhana ini, kian beratus yang datang, kian baik. Ketenteraman dan keindahan tak seyogyanya hanya dinikmati secara eksklusif oleh sejumput orang. Bahkan kemudian apa yang oleh sejumput orang dianggap sebagai kenikmatan, dikumandangkan untuk ditiru ramai-ramai. Pada akhirnya pasar memang mendera gapura-gapura lama.

Dalam arti tertentu: semacam demokratisasi. Semua yang dulu berwibawa terguncang, dan sering takluk: candi atau keraton, akademi atau klik para empu, kalangan aristokrat atau kaum intelektual, rohaniwan atau seniman, yang dulu menentukan apa yang “baik” dan “tak baik”, “estetis” dan “tak estetis”, “ethis dan tak ethis”, perlahan atau cepat kehilangan otoritasnya yang lama. Upacara digantikan tontonan, wayang kulit digantikan komik, musik klasik digantikan dangdut. Suatu saat nanti memang pasar akan riuh rendah, pilihan beragam dan para konsumen membutuhkan petunjuk.

Para ahli dan connaisseur pun akan muncul, memandu orang untuk memilih, dan kanvas Semsar atau musik Tony Prabowo akan diberi nilai tinggi. Tapi kini, di Indonesia, yang ada baru tahap kapitalisme yang kikuk dan kehidupan budaya tanpa arah. Apa boleh buat.

Kekuatan-kekuatan lama itu sedang krisis, harus ditopang oleh tenaga, dan tenaga memerlukan upah dan upah butuh dana. Ketika dana itu hanya bisa dikumpulkan dengan menjual dan membeli, pasar pun menyerbu masuk, menentukan.

Keraton Surakarta, awal 1993: sebuah bangunan tua, pernah terbakar, lama terlantar. Ada sisa keangkeran di sana, tapi mungkin cuma sebagai jejak sejarah, seperti jejak para sentana yang melintasi halaman tanah di antara bangsal: menyentuh, elegan, tapi mudah terhapus. Tak ada lagi persembahan dan upeti. Yang ada hanya rasa kekurangan. Maka apa yang bernilai di sini, yang menyebabkan keraton ini bisa menunjukkan suatu martabat, akhirnya ditawarkan kepada konsumen.

Pasar juga bisa menjual dan membeli itu, sementara orang bicara tentang keagungan. Pasar memang drama zaman kita. Akhirnya bahkan kekuasaan dan kontrol bisa ditawarkan dan ditawar, atau dibuat majal. Birokrasi, aparat yang bersenjata dan tidak, para legislator, dan bahkan para anggota mahkamah, bisa berbuat macam “komoditi”.

Suap adalah semacam indikator kemenangan pasar atas Negara. Pasar: daya demokrasi? Ya dan tidak. Sebab kita tahu: dalam soal membeli, ada yang mampu dan tak mampu. Yang terakhir bisa mengalami proses “komoditisasi” sendiri, dengan harga yang mungkin murah sekali.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Artikel ini pertama kali terbit di rubrik Catatan Pinggir edisi 23 Januari 1993