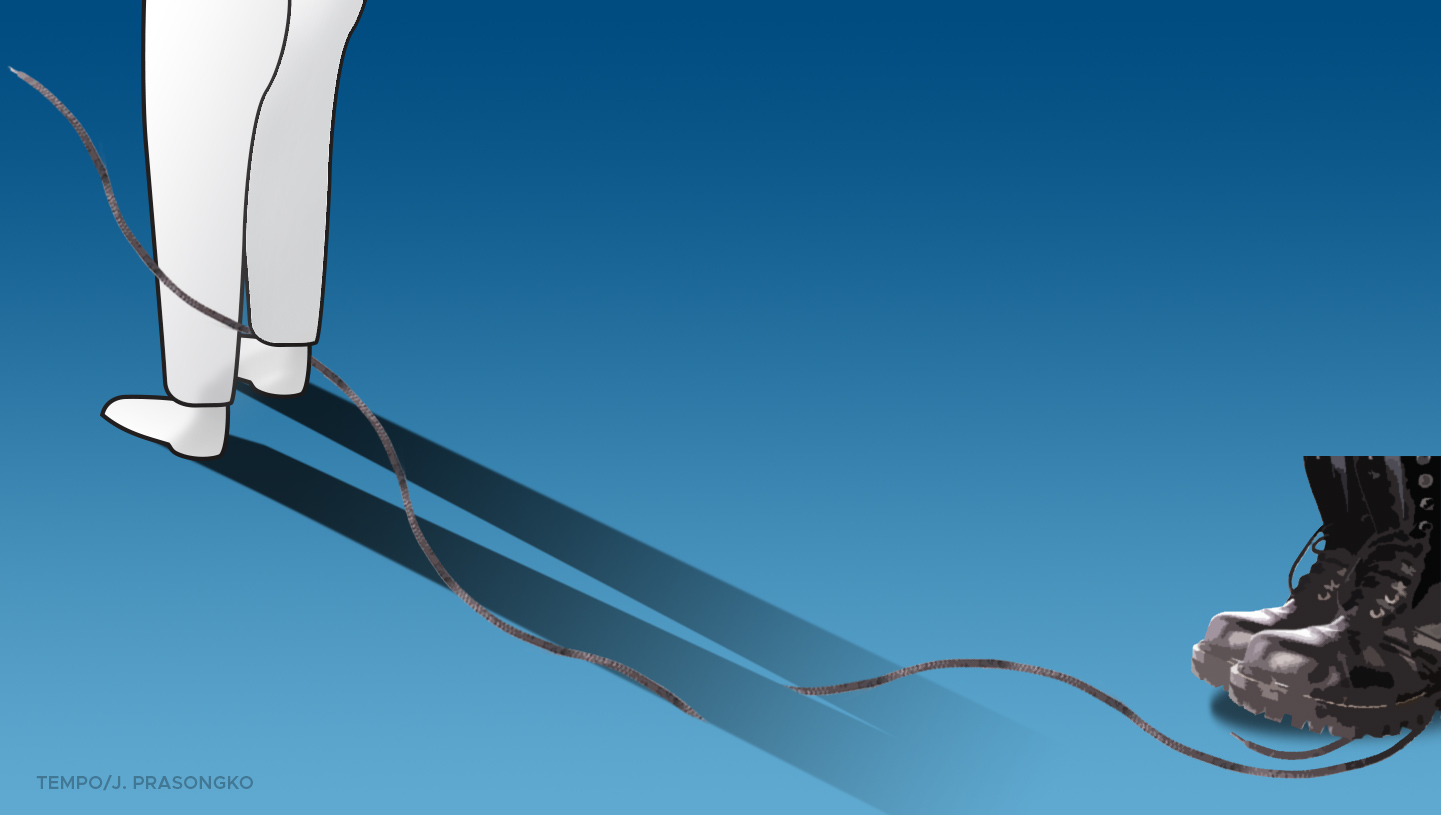

AMERIKA Serikat -- dengan dukungan penuh Inggris dan Prancis -- boleh saja mengambil ancang-ancang untuk kembali menghajar Libya dan Irak. Seperti diketahui, Libya dituding "mendalangi terorisme internasional" yang mengakibatkan hancurnya pesawat Pan Am di Skotlandia (1988) dan UTA di Nigeria (1989). Sedangkan Irak dituding membangkang terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai prasyarat dihentikannya Perang Teluk II. Namun, yang paling dikhawatirkan para pejabat pemerintahan George Bush sebenarnya bukan Libya atau Irak melainkan gejala kebangkitan kembali Iran sebagai major power di Timur Tengah. Dalam artikel berjudul Iran is ReEmerging as a Mideast Power di The Asian Wall Street Journal edisi 19 Maret, wartawan Gerald F. Seib dan Thomas E. Ricks antara lain menulis, "Senior Bush administration aides worry that Iran is the country that is slowly but steadily reemerging as the premier power in the Persian Gulf -- and as a renewed threat to American interests there." Ada tiga hal yang memperkuat indikasi bakal bangkit kembalinya Iran dan kekhawatiran Amerika terhadapnya. Pertama, runtuhnya kekuatan rival utama Iran di kawasan Teluk -- yaitu Irak -- sebagai akibat kekalahannya dalam Perang Teluk II. Agaknya, tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa "pemenang" sebenarnya dari Perang Teluk II adalah Iran yang dengan jitu mengambil posisi netral. AS, secara fisik memenangkan perang, namun secara psikologis justru menciptakan kebencian di lapisan bawah bangsa Arab. Sebaliknya, Iran -- setelah berakhirnya Perang Teluk II -- tidak hanya berhasil memperbaiki hubungannya dengan negara-negara Arab yang berada di pihak Sekutu, terutama Arab Saudi, tapi Teheran pun berhasil mempererat hubungannya dengan negara-negara Arab pendukung Irak, khususnya Sudan. Seperti diketahui, Sudan kini menjadi sekutu terpenting Iran di kawasan Afrika Utara. Kedua, dengan bersikap netral, Iran tidak hanya berhasil mendapatkan lebih dari 100 pesawat tempur Irak secara "gratis" namun juga berhasil "menyimpan tenaga" guna menyusun kembali kekuatan militernya -- juga infrastruktur sosial-ekonominya -- yang sempat merosot tajam akibat revolusi dan perang delapan tahun melawan Irak (Perang Teluk I). Bahkan secara diam-diam Teheran mampu memborong berbagai jenis mesin perang mutakhir, terutama dari (bekas) Uni Soviet, RRC, dan Korea Utara. Dengan memiliki sedikitnya 400 pesawat tempur modern, Iran kini memiliki "kekuatan udara yang di kawasan Timur Tengah hanya bisa ditandingi oleh Israel" (TEMPO, 7 Maret 1992). Dalam hal ini bisa dimengerti jika Amerika dan Israel merasa sangat gusar, yang antara lain terlihat jelas dari upaya Washington dan Tel Aviv -- yang gagal -- untuk mencegat sebuah kapal Korea Utara yang diduga mengangkut sejumlah rudal ScudC pesanan Iran baru-baru ini. Ketiga, sebuah peristiwa yang tampaknya "luput" dari pemberitaan sebagian besar media massa, yaitu lawatan Menlu James Baker ke negara Asia Tengah yang waktunya bersamaan dengan berlangsungnya KTT ECO (Organisasi Kerja Sama Ekonomi: Iran, Turki, dan Pakistan) di Teheran akhir Februari lalu, yang juga dihadiri wakilwakil dari enam republik Asia Tengah: Azerbaijan, Uzbekistan, Kirghizia, Kazakhistan, Turkmenistan, dan Tadzhikistan. Sangat jelas bahwa timing lawatan Baker itu bukanlah suatu kebetulan belaka melainkan mengandung maksud mencegah masuknya negara-negara Asia Tengah ke "orbit" Teheran. Memang ada gelagat Teheran tengah giat menanamkan "pengaruhnya" di Asia Tengah, terutama terhadap Azerbaijan, Turkmenistan, dan Tadzhikistan, yang dari segi historis dan sosiokultural sangat dekat dengan Iran. Peranan Teheran dalam menengahi sengketa AzerbaijanArmenia dalam kasus NagornoKarabakh menjadi salah satu contoh. Sedikitnya ada dua faktor yang mendasari kecemasan Amerika terhadap kemungkinan terciptanya "poros" IranwAsia Tengah. Pertama, kemungkinan jatuhnya potensi nuklir Kazakhistan ke tangan Iran. Dan kedua, kemungkinan merebaknya "fundamentalisme" Islam ala Iran ke Asia Tengah. Hal tersebut menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan asumsi bahwa sesudah runtuhnya Komunisme, "fundamentalisme" Islam menjadi rival berikutnya bagi kapitalisme Barat. Belakangan asumsi ini justru banyak dianut para analis politik Barat sendiri, terutama setelah tampak adanya gejala kebangkitan gerakan "fundamentalisme" Islam di kawasan Afrika Utara dengan Aljazair sebagai contoh kasus yang paling transparan. Memang terlalu dini untuk memperkirakan bahwa rivalitas komunisme vs kapitalisme Barat akan segera digantikan oleh rivalitas "fundamentalisme" Islam vs kapitalisme Barat. Namun, sulit untuk membantah adanya kecenderungan ke arah sana. Dan, jika itu terjadi maka blok kapitalisme Barat akan tetap mengedepankan Amerika, sedangkan Iran memiliki kans terbesar untuk memimpin blok "fundamentalisme" Islam. Harus diakui, Iran sendiri akan tetap dihadapkan pada kendala ideologis (sektarian?) untuk bisa tampil sebagai "pemimpin" Dunia Islam. Sebagai negara Syiah, Iran hanya mewakili 10% dari seluruh umat Islam dunia yang didominasi golongan Sunni. Sulit dipungkiri, banyak kalangan Sunni ortodoks yang menolak (kemungkinan) kepemimpinan Iran hanya karena faktor ke-Syiahannya itu. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi jika mengingat betapa sangat cemasnya Amerika melihat kebangkitan kembali Iran, kendati ini bukan satu-satunya faktor penentu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini