Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

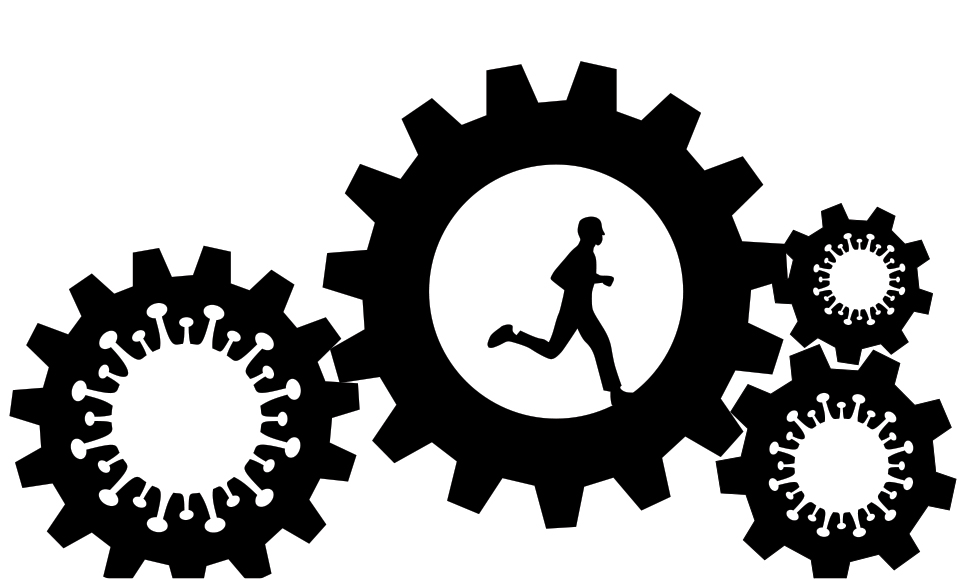

Krisis pandemi Covid-19 menunjukkan diskoneksi antara ekonomi, manusia, dan lingkungan dalam strategi pembangunan.

Beberapa kebijakan kunci pemerintah sekarang seperti mengulang sejarah era Soeharto.

Indonesia belum bisa keluar dari kutukan sebagai negara yang kaya sumber daya alam.

Tata Mustasya

Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Krisis akibat pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa diskoneksi antara ekonomi, manusia, dan lingkungan dalam strategi pembangunan Indonesia merupakan masalah serius. Perekonomian menjadi sangat eksklusif, yang hanya memberikan manfaat kepada kelompok tertentu dan bahkan dapat menimbulkan krisis iklim untuk semua.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di saat Bank Dunia mempromosikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, sebagian besar rakyat justru rentan terhadap dampak pandemi pada sektor ekonomi karena tidak memiliki jaring pengaman. Sementara itu, pemerintah malah terus mengobral peluang investasi bagi penanam modal besar, seperti dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan tersebut tidak inklusif bagi 97 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha mikro dan kecil.

Pelajaran dari pandemi harus mendorong Indonesia untuk beralih ke "ekonomi baru" yang memiliki koneksi kuat antara ekonomi, lingkungan, dan manusia. Ada beberapa langkah penting yang harus ditempuh pemerintahan Joko Widodo. Pertama, pemerintah tidak terjebak untuk mengobral peluang investasi. Tadjoeddin dan Chowdhury (2018) memberikan beberapa rekomendasi reindustrialisasi setelah era Soeharto, terutama dalam konteks gejala deindustrialisasi dini di Indonesia.

Salah satu rekomendasi mereka adalah Indonesia tidak boleh mengulang rezim upah murah dan represi buruh karena kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini sangat berbeda. Hal kedua adalah regionalisasi yang berbeda dengan sentralisasi di era Soeharto. Daerah memegang peranan penting dalam reindustrialisasi dan tiap daerah harus terkoneksi secara erat satu sama lain. Ketiga, reindustrialisasi jangan lagi dilakukan dengan "jual murah" yang mengorbankan banyak aspek, seperti kelestarian lingkungan.

Dalam konteks inilah beberapa kebijakan kunci pemerintah sekarang seperti mengulang sejarah era Soeharto. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, yang justru akan melemahkan perlindungan pekerja, mendorong sentralisasi pembangunan, dan menimbulkan kerusakan lingkungan dari operasi bisnis korporasi besar. Salah satu dampak yang bakal terjadi adalah memburuknya kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja, seperti yang telah menjadi penyakit kronis di Amerika Serikat (Stiglitz, 2015).

Kedua, pemerintah harus segera—dengan penahapan yang jelas—mengakhiri kutukan sumber daya alam. Auty (1993) dan Sachs (1995) menemukan negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah justru gagal memanfaatkannya untuk kemajuan ekonomi. Kekayaan itu bagaikan lotre. Pemenang lotre kebanyakan gagal menggunakan hadiah lotre sebaik-baiknya dan tak sedikit yang malah bangkrut.

Indonesia belum bisa keluar dari kutukan tersebut, misalnya, dalam ketergantungan terhadap batu bara. Kegagalan Indonesia melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam ini berdampak secara luas dalam aspek politik, ekonomi, dan lingkungan. Pada aspek politik, negara memiliki insentif yang rendah untuk membangun kelembagaan, sarat pencarian rente di sektor ekstraktif, dan campur tangan para pencari rente untuk mendistorsi kebijakan. Laporan Coalruption (2018) menunjukkan dengan jelas keterlibatan orang yang terekspose secara politik dalam bisnis batu bara.

Pada aspek ekonomi, kekayaan sumber daya alam menghambat diversifikasi ekonomi karena minimnya insentif untuk mengembangkan sektor industri manufaktur dan jasa. Hal ini dapat menjelaskan tertinggal jauhnya Indonesia dalam penggunaan energi terbarukan, terutama energi surya, dibanding negara-negara ASEAN lain, yaitu Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Vietnam, yang dua tahun lalu masih sejajar dengan Indonesia, mulai melepaskan diri dari kutukan batu bara dengan memiliki 5 gigawatt (GW) listrik tenaga surya atau lebih dari 50 kali kapasitas Indonesia.

Pada aspek lingkungan, bisnis ekstraktif menyebabkan kerusakan lingkungan dan krisis iklim, salah satunya dalam bentuk bencana hidrometeorologi. Pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan kapasitas 28 GW, misalnya, menghasilkan emisi sebesar 168 juta ton CO2 per tahun atau setara emisi 80 juta mobil per tahun. Batu bara pun masih menjadi sumber utama tenaga listrik negeri ini.

Kita harus memiliki tiga jalur sekaligus dalam ekonomi baru. Pertama, reindustrialisasi berkelanjutan dan hijau yang berfokus kepada industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Kedua, pengembangan usaha mikro dan kecil untuk memberdayakan secara inklusif 97 persen tenaga kerja. Ketiga, penguatan ekonomi berbasis desa, komunitas, dan masyarakat adat. Kita jangan menyia-nyiakan pembelajaran dari pandemi dan krisis saat ini untuk beralih ke ekonomi baru.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo