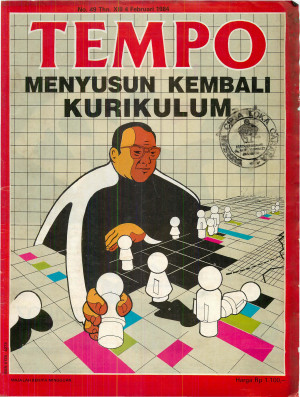

APA sebenarnya yang diberikan pendidikan enam tahun SD, tiga tahun SMP, dan tiga tahun SMA? Sejumlah keluhan yang memberikan gambaran suatu dunia pendidikan yang tidak cerah. Dunia universitas mengeluh karena para mahasiswa baru, mereka yang baru lulus SMA, ternyata membawa bekal kurang. Tes Proyek Perintis I untuk sepuluh perguruan tinggi negeri tak pernah mendapatkan calon dengan angka 200 (angka tertinggi). Selama ini, angka tertinggi hanya 170-an. Itu pun hanya dicapai beberapa gelintir calon. Hanya sekitar 10% calon yang memperoleh angka di atas 100. Sedihnya, sekitar 35% ternyata hanya mampu mencetak nilai di bawah 60. Kritik terbuka muncul mulai tiga tahun lalu. Bunyinya: Beban mata pelajaran terlalu banyak bagi para siswa yang jam belajar sekolahnya terlalu singkat. Tapi baru dua tahun kemudian, 1983, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, beberapa hari setelah dilantik menjadi menteri P 8 K, menyatakan bahwa beban pelajaran di SD hingga SMA memang terlalu berat bagi murid-murid. Antara lain karena itu kini diputuskan menguhah Kurikulum 1975 menjadi kurikulum inti dan kurikulum pilihan. Kurikulum baru ini diharapkan sedikit mengurangi beban itu (lihat Kurikulum Baru SMA 1984). Yang paling menarik perhatian memang rencana kurikulum SMA. Sebab, di jenjang pendidikan menengah atas ini untuk pertama kalinya penjurusan di SMA dihilangkan. Zaman tak lagi menghendaki pengkotak-kotakan, kata Nugroho. Selain itu, dengan memberikan keleluasaan siswa memilih mata pelajaran pilihan menurut minat dan kemampuan, diharapkan tak lagi ada jam pelajaran yang sia-sia. Kepala SMA Trimurti, Surabaya, sebenarnya sudah lama menyimpan unek-unek. Semester pertama di kelas I SMA sebenarnya pemborosan waktu. Setidaknya 13 mata pelajaran yang sifatnya majemuk (ada bidang pelajaran sosial, budaya, dan eksakta) harus ditelan semua siswa. Padahal, pada semester kedua, setelah penjurusan, siswa yang masuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial tak lagi belajar fisika dan kimia, yang masuk Ilmu Pengetahuan Alam tak lagi mendapat sejarah dan geografi. Untuk apa enam bulan yang sia-sia itu, begitu kira-kira pertanyaaan Murtoyo Purbonegoro, kepala SMA itu. Apalagi bila didengar komentar para remaja kita yang sempat mengalami sekolah diluar negeri. Menurut pengalaman Aman Bakti Pulungan, yang pernah sekolah di Amerika Serikat, jumlah pelajar yang begitu banyak "hanya menjadikan tahu sekelumit dari banyak hal." Bagi pemuda yang kini duduk di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara itu, sedikit mata pelajaran tapi henar-henar dikuasai lebih bermanfaat. Di Amerika, ia hanya harus menempuh empat pelajaran pokok dan dua pilihan (lihat Sekolah yang Memberikan Kail). Tahu sekelumit memang bisa tanpa guna. Bukti yang mudah, enam tahun pelajaran bahasa Inggris di SMP dan SMA hanya menghasilkan siswa yang kebingungan mencari tempat kursus bahasa itu. Dan di Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra UI, mata kuliah Bahasa Inggris dimulai dari nol lagi, mirip pelajaran kelas I SMP. Proses ulang-mengulang pelajaran yang sama juga terjadi di Tingkat Pertama Bersama di ITB dan IPB. Tahun pertama kuliah bersama ini bertujuan menyeragamkan pengetahuan dasar para mahasiswa baru yang datang dari berbagai daerah. Sekilas, kuliah yang diberikan mirip materi pelajaran di SMA. Tapi Prof. Dr. Isjrin Noerdin, ketua program kuliah itu, menolak kesan itu. Misalnya kuliah matematika. Rumus-rumus matematika yang hanya digunakan memecahkan soal di SMA, di kuliah Tingkat Pertama Bersama dibahas bagaimana rumus itu sampai terbentuk, apa dasar pemikirannya dan seterusnya. Jadi, lebih mendalam dibanding pelajaran matematika di SMA. Walapun demikian, penjelasan Isjrin justru mengundang pertanyaan: bila rumus matematika diberikan di SMA sebagai hafalan, berapa lama rumus itu akan melekat di kepala siswa. Dan, tanpa tahu terjadinya rumus tadi, bagaimana bisa digunakan sebaik-baiknya? Pater Drost, kepala SMA Kanisius Jakarta, melihat kesia-siaan pelajaran matematika bila hanya menjadi hafalan. Sebab, bukan maksudnya setiap siswa yang mendapat matematika lantas harus terjun di bidang eksakta. Matematika, kata Drost, yang dihafal tidak saja menjadikan siswa susah menguasai pelajaran Ini, tapi melepaskan kesempatan untuk berlatih berpikir logis. Juga di IPB, kuliah Tingkat Pertama Bersama tidak dianggap mengulangi pelajaran SMA oleh Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, rektornya. Mengapa itu diadakan, kata Andi Hakim, "karena dasar yang diperoleh di SMA belum mencukupi." Hanya yang jadi masalah, dasar itu harus diukur menurut standar yang mana: SMA di Jakarta, atau di Irian Jaya. Tapi, tidakkah pernyataan itu bisa juga dilihat, karena memang lulusan SMA belum siap menempuh kuliah di perguruan tinggi? Jadi, adakah kurikulum inti dan pilihan yang mulai tahun ajaran 1984-1985 akan berlaku bagi kelas I SMA - bisa menolong memperdalam ilmu para lulusan SMA? Belum jelas. Pater Drost melihat, "kurikulum inti tak berbeda dengan Kurikulum 1975." Dilihat dari pengelompokan mata pelajaran, memang tak ada beda. Bahkan empat kelompok mata pelajaran kurikulum pilihan mengingatkan pada sistem Kurikulum 1964, ketika SMA dibagi menjadi empat jurusan. Yakni jurusan Ilmu Pasti, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Budaya. Gambaran yang sebelumnya diberikan pihak Departeman P & K, dalam berbagai kesempatan, tentang kurikulum inti dan pilihan yang lebih sedikit mata pelajarannya, hanya berlaku bila kurikulum inti dibandingkan dengan Kurikulum 1975 semester pertama kelas I SMA. Sebab, pada kurikulum inti ada beberapa mata pelajaran yang hanya diberikan di semester pertama atau kedua. "Saya kira, pemerintah mengharap terlalu tinggi dengan kurikulum baru ini," kata Pater Drost lagi. "Soalnya, jika metode mengajar tidak lebih baik, apa pun kurikulumnya, hasilnya akan sama seperti sekarang." PR atau pekerjaan rumah misalnya. Menurut Pater Drost, dengan adanya keleluasaan siswa mengerjakan sendiri di rumah tanpa batas waktu, bisa menjadikan siswa mendalami pelajaran. Tapi yang sering terjadi adalah guru tak sempat membahas hasil PR murid-murldnya. Kepala SMA Kanisius ini melihat, faktor guru lebih menentukan hasil belajar mengajar. Kurikulum hanyalah sebuah faktor yang merah atau birunya ditentukan oleh orang yang langsung membawakan pelajaran di hadapan siswa. Lagi pula, soal PR biasanya tak beranjak jauh dari buku pelajaran sekolah. Sifatnya lebih merupakan pengulangan. Bukan merupakan PR yang jawaban soalnya perlu dicari di luar buku sekolah, misalnya dari media massa, buku bacaan, ensiklopedi - hal yang bisa mendorong siswa suka mencari dan mengembangkan ilmu sendiri. Tak semuanya bisa diberikan sekolah memang. Misalnya Lomba Ilmu Pengetahuan Remaja yang tiap tahun diselenggarakan Departemen P & K. Hasil eksperimen para remaja itu biasanya kurang didukung sekolah, tapi justru ditunjang dunia luar sekolah, seperti bacaan yang mereka cari sendiri di perpustakaan, dari melihat-lihat museum atau laboratorium, dari pengalaman mereka mencoba ini itu. Berapa jamkah dalam seminggu murid Indonesia berada di sekolahnya? Terbatas sekali. Bagaimana menjadikan belajar sebagai kegiatan yang menyenangkan, di sekolah atau di mana saja, mungkin itu soalnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini