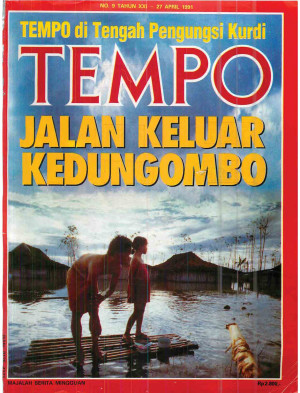

Lebaran dilewati dengan berbagai suasana di Kedungombo. Ada yang sangat suram, ada yang bergairah, ada pula yang disertai pesta ronggeng. Usul 10 pasal ICMI bisa jadi jalan keluar? BEDUK ditabuh bertalu-talu. Suara takbir dan tahmid pun berkumandang lewat pengeras suara: Allahu Akbar ... Lailaha Illallah. Di dalam surau mereka yang reyot, laki-laki tua, muda, dan bocah-bocah Dusun Mlangi berkumpul. Beduk terus mereka tabuh. Takbir pun terus mengalun, ramai, sampai pagi. Dengan bergairah para warga Mlangi merayakan hari Lebaran 1 Syawal 1411 H. Dalam kehangatan takbir Lebaran, mereka seakan berusaha melupakan derita mereka, melupakan rumah dan tanah mereka yang tenggelam di dasar waduk Kedungombo. Pada pagi 1 Syawal, penduduk Mlangi, sekitar 75 keluarga, ramai-ramai mendirikan salat Ied. Seusai salat, mereka bergegas pulang dan kembali ke surau dengan cerek berisi teh manis atau kopi, dan nampan penuh penganan. Ada kue kuping gajah, kembang waru, pisang goreng, kacang bawang, dan telur rebus. Penganan itu digelar di atas tikar bekas kantung plastik pupuk urea yang sebelumnya dipakai untuk sembahyang. Semua hadir mengikuti pesta itu. Anak-anak Mlangi, kendati orangtuanya telah kehilangan sawah dan ladangnya, hari itu tampil riang dengan baju baru yang warna-warni. Namun, Mlangi tetap tak bisa menyembunyikan suasana keprihatinannya. Ke mana pun menoleh, yang tampak hanya rumah-rumah reyot berdinding bilik atau papan lapuk tanpa jendela. Atau gubuk-gubuk darurat, yang ditinggali bersama sapi atau kambing. Di situlah mereka, orang-orang yang umumnya tak punya KTP, itu tinggal. Mlangi memang telah tercoret dari peta besar pada Kantor Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dusun itu resminya telah tenggelam ke dalam perut waduk Kedungombo. Sebagian besar penduduknya pun telah hijrah ke desa lain, atau ikut transmigrasi. Namun, masih ada sekitar 75 keluarga yang mencoba bertahan. Ketika air waduk mulai menggenang, awal 1989, mereka hanya memindahkan rumah ke tempat yang lebih tinggi. Namun, air waduk terus mengejar. Sampai empat kali mereka memindahkan rumah-rumah itu sampai ratusan meter jauhnya. Alhasil, kini mereka menempati daerah sabuk hijau, alias green belt, pelindung waduk dari bahaya erosi. Selama aksi bongkar pasang itu, masjid termasuk bangunan yang mereka selamatkan, bersama beduk, sound system, dan dua pengeras suaranya. Namun, aksi bongkar-pasang itu membuat mereka kehabisan stamina. "Kayu-kayu bekas bongkaran masjid itu terpaksa kami biarkan bertumpuk begitu saja," kata Sukiran, 35 tahun, tokoh Mlangi. Sebagai gantinya, mereka membangun surau 7 X 10 meter, dengan mutu seadanya. Untuk bisa bertahan hidup, mereka terpaksa kerja di kota, menjadi buruh tani, atau menjala ikan di waduk. Meski susah, pada hari Idul Fitri pekan lalu mereka bisa mengumpulkan zakat fitrah berupa uang Rp 152,5 ribu ditambah beras tiga kuintal, yang kemudian dibagi-bagikan kepada 21 warga Mlangi termiskin. Kegairahan Idul Fitri yang sederhana di Mlangi tak merembet sampai ke Dusun Kedungpring, yang letaknya di seberang waduk. Suasana Lebaran di situ suram. Tak ada beduk ditabuh, tak ada suara takbir. "Kami tak punya masjid," kata Sopawiro Parman, alias Mbah Jenggot, 65 tahun, tokoh Dusun Kedungpring. Seperti halnya Mlangi, Kedungpring juga resminya telah terhapus dari peta. Dusun itu telah tenggelam. Seperti di Mlangi, sebagian penduduknya memindahkan rumah-rumah mereka ke perbukitan untuk menghindari jilatan air waduk. Setelah tiga kali pindah, sampailah mereka pada lokasi yang sekarang, di suatu lereng tanah Perhutani. Tak ada kesan kegembiraan di Kedungpring di hari Lebaran itu. Tak ada penganan. Tak pula ada baju baru buat anak-anak. Ini merupakan Lebaran ketiga mereka di tempat pengungsian. Pada Lebaran 1989 dan 1990, menurut Mbah Jenggot, mereka masih bisa tersenyum karena ada bantuan beras, penganan, dan pakaian bekas, dari kelompok sukarelawan Romo Mangun, budayawan Yogya. Bantuan itu tak muncul pada Lebaran tahun ini. Bahkan, "Romo Mangun sendiri telah dua bulan lebih tidak muncul ke sini," kata Mbah Jenggot. Ia menghubung-hubungkannya dengan ditutupnya "kelompok belajar" asuhan Romo Mangun sejak dua bulan lalu. "Barangkali beliau kecewa," tambah Mbah Jenggot. Suasana Kedungpring memang kontras dengan Dusun Kedungmulyo, yang juga dihuni warga gusuran Kedungombo. Penduduk Kedungmulyo telah "berdamai" dengan Pemda Ja-Teng. Mereka kini menempati areal Perhutani yang telah dibebaskan. Setiap keluarga memiliki pekarangan seluas 500-1.000 m2, sebagian dari mereka memiliki lahan pertanian. Malam Lebaran di Kedungmulyo jauh lebih semarak. Lampu-lampu petromaks berpendar-pendar meramaikan malam. Suara beduk dan takbir terdengar sampai menjelang subuh. Esoknya, usai salat Ied, anak-anak Kedungmulyo berlalu lalang dengan baju-baju baru. Kesemarakan Lebaran di Kedungmulyo dilengkapi dengan acara joget semalam suntuk pada Lebaran hari ke-3. "Untuk menghormati pemuda-pemuda kami yang pulang dari rantau," kata Yadi, yang rumahnya dipakai ajang joget para ronggeng. Tiga orang ronggeng menari, bersama pemuda setempat, dalam iringan gamelan dengan suara kendang yang mengentak-entak. Maka, kisah sedih seperti telah dilupakan Sumarto. Selama dua tahun di Kedungmulyo, dia berhasil menata ekonomi rumah tangganya yang sempat ambruk gara-gara waduk. Kini ia sibuk dengan kebunnya, dan sesekali dia ikut mencari ikan di air waduk. Hasilnya: sebuah TV hitam putih 12 inci bertengger di rumahnya. Dan si Dirun, anaknya, bisa bermain-main dengan sepeda " Federal" -- tiruan. Dusun Kedungmulyo, dihuni 400 keluarga, tampak bergairah. Jalanan aspal telah tembus ke sana. Untuk membangkitkan kegairahan, pemerintah telah memberi bantuan 1.041 ekor kambing kepada penduduk, dan ribuan bibit kelapa, jambu mete, serta kenanga. Selain itu, para warga mendapat pula sumbangan dua buah perahu motor. Kedungombo memang sebuah rangkaian cerita yang warna-warni. Proyek bendungan Sungai Serang ini mulai digarap 1984. Bendungan ini dibangun untuk pengendalian Kali Serang yang sering mengamuk di musim hujan, menjadi sumber air irigasi bagi 10.000 ha sawah, dan bisa memberikan tenaga listrik 22,5 MW. Lahan yang diperlukan untuk proyek waduk ini 6.167 ha -5.000 ha di antaranya dibutuhkan untuk areal genangan. Dari jumlah itu, 4.163 ha berasal dari tanah rakyat -sawah, kebun, atau pekarangan. Selebihnya berupa tanah negara. Waduk Kedungombo ini meliputi tiga kabupaten, Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Sragen memberi sumbangan terbesar, dengan membebaskan 2.765 ha dari 15 desa (2 kecamatan). Boyolali menjadi penyumbang nomor dua, dengan membebaskan 1.319 ha lahan dari 13 desa (3 kecamatan). Grobogan hanya kehilangan 79 ha, yang berasal dari enam desa (dua kecamatan). Jumlah warga yang tergusur 5.399 keluarga, atau sekitar 27 ribu orang. Mula-mula soal pembebasan tanah itu lancar-lancar saja. Namun, sejak akhir 1986, proses ganti rugi mulai seret. Warga Kedungombo banyak yang merasa kecele. Pasalnya, setelah mereka menerima ganti rugi yang sesuai dengan SK Gubernur Ja-Teng: Rp 400 per m2 untuk sawah, Rp 350 untuk lahan kering, Rp 730 untuk pekarangan, Rp 2.150-Rp 7.380 untuk 1 m2 rumah, dan Rp 30-2.000 untuk setiap batang pohon, tak bisa digunakan untuk membeli lahan yang sama luasnya di desa-desa tetangga yang aman dari genangan. Harga tanah di sekitar Kedungombo telah berlipat harganya. Penduduk pun ingat, Mendagri (ketika itu Soepardjo Rustam) pernah menyebut angka Rp 3.000/m2, untuk ganti rugi tanah Kedungombo, pada acara dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI. Angka itu dilansir koran-koran dan difotokopi penduduk Kedungombo. Mereka percaya, itulah harga ganti rugi yang sebenarnya. Urusan ganti rugi makin alot. Aparat pun mulai kehilangan kesabaran. Intimidasi makin gencar. Ancaman pidana subversi dan anti-pembangunan ditiup-tiupkan. Bahkan, terhadap para tokoh "pembangkang" itu aparat kecamatan konon tak segan menorehkan tanda ET (yang berarti Eks Tapol) pada KTP mereka. Tekanan-tekanan itu membuat para penduduk Kedungombo minta perlindungan hukum lewat LBH Yogya dan Surakarta. Tekanan itu memang membawa hasil. Sebagian penduduk bersedia menerima ganti rugi, bahkan mau diberangkatkan sebagai transmigran. Namun, sebagian lainnya tetap bertahan, menolak "cap jempol" dan mengambil uang ganti rugi. Uniknya, sebagian yang telah menerima ganti rugi juga tak mau beranjak dari desanya. Awal 1989 pembangunan fisik bendungan rampung. Penggenangan dimulai. Namun, ketika itu baru Grobogan dan Sragen yang 100% selesai. Boyolali belum beres, masih 637 kk yang menolak ganti rugi. Air mulai meninggi, tetapi 1.335 kk, termasuk 689 kk yang telah mengambil uang ganti rugi, tak mau angkat kaki dari areal genangan. Mereka bertahan, antara lain, di Dusun Ngrakum, Nglanji, Klewor, Tremes, Mlangi, dan Kedungpring. Situasi yang dramatis itu pun menarik perhatian mahasiswa Salatiga, Semarang, Yogya, dan Surakarta. Mereka pun menggelar demonstrasi di Kedungombo, menentang penggenangan, dan mempertanyakan soal ganti rugi tanah. Pada saat yang hampir bersamaan, Y.B. Mangunwijaya, budayawan dan rohaniwan dari Yogyakarta, bersama kawan-kawannya mulai melakukan aksi sosial di Kedungombo. Ia pun datang ke Kedungombo membangun tempat pendidikan untuk anak-anak yang pendidikannya telantar. Aksi Romo Mangun ini sempat membuat Gubernur Ja-Teng Ismail tidak senang. Namun, tak berapa lama kemudian, kedua tokoh ini bertemu dan berdamai. Sementara itu, para mahasiswa bergabung ke dalam Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO). Kelompok ini menulis surat protes ke pelbagai pejabat, mendatangi gedung DPR RI, dan DPRD I Ja-Teng. Selain itu, mereka juga ikut menyantuni penduduk Kedungombo. Penduduk Kedungombo, di bawah pimpinan Djaswadi, menuntut ganti rugi berupa tanah yang tak jauh dari wilayah genangan. "Tanah harus diganti tanah," kata Djaswadi. Sebetulnya, Pemda Ja-Teng telah menyediakan tanah relokasi di Kayen, Grobogan. Namun, Djaswadi menolak karena lokasinya terlalu jauh, tanahnya sempit (hanya 1.000 m2 per kk), dan dianggap kurang subur. Alhasil, Gubernur Ismail mengalah. Dipanggillah para tokoh Kedungombo itu untuk berembuk. Para "pembangkang" itu akhirnya diizinkan menempati hutan Perhutani, yang kini jadi Kedungmulyo dan Kedungrejo, dengan hanya membayar Rp 200/m2. Tawaran itu diterima oleh Djaswadi dkk. Maka, berbondong-bondonglah mereka hijrah ke sana. Pertengahan 1989, permukiman baru itu diresmikan oleh Bupati Boyolali M. Hasbi. Selesai? Ternyata, belum. Pilihan Djaswadi tak memuaskan semua pihak. Tokoh lainnya, yang berhaluan "keras" seperti Mbah Jenggot, menolaknya. Alasannya, lahan yang disediakan di Kedungrejo (105 ha) dan Kedungmulyo (253 ha) tidak seluas tanah milik mereka yang tenggelam. Hingga kini, mereka yang masih bertahan di green belt waduk diperkirakan masih sekitar 500 keluarga. Rupanya, pergolakan di Kedungombo hulu (wilayah Kemusu) mengilhami bekas penghuni Kedungombo hilir, yang kini bermukim d desa-desa dalam wilayah Kecamatan Miri dan Sumberlawang, Sragen. Mereka, sekitar 400 orang mengorganisasikan diri mengajukan tuntutan baru agar soal ganti rugi ditinjau. Tak kurang dari tiga kali mereka melakukan kunjungan masal, atau mengirim wakil ke DPR RI dan Mendagri untuk meminta perhatian. Bahkan, dua pekan lalu, mereka mendatangi kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta. Mereka menyebut ancer-ancer Rp 13.500 per m2 untuk ganti rugi tanah yang tenggelam di waduk Kedungombo. Angka ini masih jauh di bawah harga yang dipatok Mbah Jenggot dari Kedungpring: Rp 20.000 per m2. Masalah di Kedungombo memang tampak kusut. Namun, tanpa banyak bicara, satuan ABRI, yang diwakili dua kompi pasukan dari Korem Wirastatama, Solo, melakukan karya nyata sejak 13 Februari lalu. Mereka menyulap bekas tanah Perhutani di Desa Genengsari menjadi perkampungan rapi. Rumah-rumah sederhana, berukuran 6 X 9 m di atas pekarangan 500 m2 itu disediakan secara gratis. Melihat sikap satuan ABRI yang simpatik itu, banyak " pembangkang" yang menyerah. Hingga menjelang Lebaran lalu, sekitar 80 keluarga mau diajak ke permukiman baru itu. Prakarsa membantu penyelesaian Kedungombo juga datang dari Fraksi Karya Pembangunan DPR yang mengirimkan tim ke Kedungombo. Uluran tangan juga datang dari ICMI. Wakil Ketua BPS, Soetjipto Wirosardjono, dan budayawan Emha Ainun Nadjib mewakili ICMI terjun ke Kedungombo. Mereka telah beberapa kali berdialog dengan penduduk yang masih bermukim di daerah green belt. Kepada para warga Kedungombo, ICMI mengajukan 10 butir usul, yang menyangkut soal pemanfaatan green belt (1.200 ha), kawasan pasang surut, pengaturan ketinggian permukaan air waduk, penyediaan bibit, ganti rugi rumah, tanah dan tanaman di atasnya, serta penyediaan sarana umum di desa-desa baru Kedungombo. Usul ICMI ini menarik dan tampaknya bisa menjadi alternatif jalan keluar kebuntuan kasus Kedungombo. Tapi rupanya ICMI masih menghadapi kesulitan untuk mempertemukan semua keinginan warga dengan kemauan pemerintah. Titik temu yang kabarnya paling sulit untuk dicapai adalah soal penyesuaian ganti rugi, yang bagi pemerintah kabarnya tak bisa diutik-utik lagi. Maka, meski telah mulai ada titik cerah, kasus Kedungombo pun seperti menggantung. Peresmian waduk oleh Presiden, yang kabarnya akan dilakukan April ini, tampaknya belum akan terjadi. Lalu kapan Kedungombo diresmikan? "Wah, itu keputusan dari pusat," kata Gubernur Ja-Teng Ismail. Ia menolak anggapan bahwa peresmian itu ditunda gara-gara masih banyak warga yang belum pindah. "Soal peresmian itu menyangkut kelengkapan fasilitas, seperti jalan ke PLTA-nya," kata Ismail kepada TEMPO pekan lalu. Terhadap warga yang masih membandel Ismail berjanji tak akan bertindak keras. "Kita harus sabar," ujarnya. Putut Trihusodo, Kastoyo Ramelan, Heddy Lugito, Adjie Surya, dan Sri Wahyuni

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini