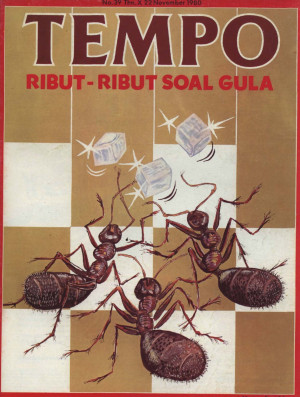

GULA bukan hanya tak disenangi para penderita penyakit

kencing manis. Tapi juga sesuatu yang terkadang terasa sakit di

telinga para petani tebu. Terutama bagi petani Tebu Rakyat

Intensifikasi (TRI) --baik ia berpenyakit gula atau tidak.

Karena itu, harga gula di pasaran boleh terayun-ayun atau

diatur setiap hari--seperti terjadi dalam beberapa minggu

terakhir ini--tapi agaknya tak akan banyak berarti bagi para

penanam bahan bakunya. Alasan: nilai keringat mereka masih dirasa

tak memadai, bila dibanding dengan jumlah tetes tebu yang

kemudian mereka dapat.

Tebu, sebagai bahan pokok pabrikpabrik gula, didapat melalui

penanaman oleh pabrik di atas tanah yang disewa dari pemilik

tanah. Ini disebut tebu sewa. Ada juga hasil penanaman oleh

petani di atas tanahnya sendiri. Dan terakhir ada yang melalui

TRI: penanaman oleh petani di atas tanahnya sendiri, dengan

bimbingan Badan Pelaksana TRI.

Mulai musim tanam 1980/1981 sekarang, tebu sewa diganti

dengan TRI. Sistem ini mengharuskan para pemilik tanah di

daerah-daerah tertentu untuk hanya menanam tebu. Mereka kemudian

harus menjual hasilnya dengan harga yang sudah ditentukan kepada

pabrik.

Karena itu ketak-puasan justru banyak datang dari para

petani TRI. Di beberapa tempat, terutama di daerah pertanian

yang sudah memiliki irigasi, petani beranggapan, bahwa menanam

padi atau palawija jauh lebih menguntungkan dibanding tebu.

Dengan bahan baku gula itu, petani baru dapat menikmati hasilnya

setelah 16 hingga 18 bulan kemudian. Padahal, dalam jangka waktu

selama itu, petani akan memungut hasil 2 hingga 3 kali panen

bila tanah ditanami padi atau palawija.

Adiwarto, petani TRI di daerah Klaten (Ja-Teng) yang berada

di lingkungan Pabrik Gula (PG) Gondang Baru, misalnya membuat

perhitungan. "Satu patok tebu untuk satu musim (18 bulan) hanya

menghasilkan uang Rp 150.000," tuturnya, "sedang kalau ditanami

padi dalam waktu 18 bulan dapat 3 kali panen dengan hasil 3 kali

lipat dibanding hasil tebu."

Lebih tak sedap lagi pengalaman Yusak Pranoto, petani TRI di

Desa Padomasan, Kecamatan Kencong, Jemoer yang biasa menjual

tebunya ke PG Semboro. Dalam musim tanam tahun lalu, katanya, ia

hanya mendapat uang Rp 200.000 dari tiap hektar tebunya.

"Padahal kalau sawah itu saya sewakan kepada orang kaya di sini,

tiap hektar dapat laku Rp 350.000 setahun--apalagi kalau saya

garap sendiri," tambahnya.

Toh Adiwarto dan Yusak tetap menimami sawah mereka dengan

tebu, karena "sudah begitu ditentukan atasan."

KETIKA mula-mula TRI harus dilaksanakan, tak sedikit petan yang

kecewa. Malahan di Desa Pabuaran, Cirebon, puluhan petani

mencoba memboikot Mereka tak mau menanam apa-apa--lebih-lebih

karena pada musim panen I dan II hampir tak ada tebu yang dapat

mereka pungut karena dilalap tikus. Tapi kemudian mereka

melaksanakan TRI itu juga, "karena tak ada pilihan lain."

Ketentuan tentang pelaksanaan TRI dikeluarkan melalui Inpres

no. 9/1975. Maksudnya tak lain untuk memperluas areal penanaman

tebu. Karena sebelum itu PG-PG mengeluh kekurangan areal tanaman

tebu, sehingga target produksi jauh dari memadai, dan PG pun

megap megap.

Tiap petani TRI dirangsang dengan kredit dari Bank Rakyat

Indonesia (BRI) sebagai modal penggarapan, pembeli pupuk,

obat-obatan anti hama, bibit, ongkos tebang dan pengangkutan

serta biaya hidup selama tebu belum menghasilkan gula atau uang.

Jumlah kredit tergantung pada letak, luas tanaman dan keadaan

tanah berdasarkan penelitian Ketua Kelompok (mewakili beberapa

petani), BRI dan pihak PG.

Somawinata, petani TRI di Pabuaran (Cirebon) dengan areal

tebu 5 hektar, misalnya untuk musim tanam 1980/ 1981 menerima

kredit Rp 479.500. Uang ini diperincinya: biaya penggarapan Rp

200.000, membeli 7 kuintal pupuk Rp 45.500, obat antihama Rp

30.000, bibit Rp 9.000, ongkos tebang dan angkut Rp 125.000.

Sisanya Rp 70.000. Ini untuk biaya hidupnya selama 18 bulan

mengerjakan areal itu, sampai tebunya berubah jadi gula setelah

digiling pabrik. Pinjaman tadi berbunga 1% setahun.

Liku-liku dalam pelaksanaan TRI itu sendiri tak kurang

mencemaskan petani. Pertama-tama, jabatan Ketua Kelompok,

dipandang sebagai salah satu sumber kebocoran pendapatan petani.

Sebab sang ketua inilah yang mengelola pengeluaran

kredit--sekaligus menerima hasil penjualan gula dari pabrik.

"Digunakan untuk apa saja uang kredit tadi, petani tidak

pernah tahu persis -- begitu pula pendapatannya," kata H. Muanif

Basuni, seorang petani di Jatiroto (Ja-Tim), di kawasan PG

Jatiroto yang terkenal itu. Sebab, tambah Munif, bisa saja biaya

pembabatan sawah tetap dikeluarkan meskipun kenyataannya tanah

di sana sudah bersih.

Ketua Kelompok sebenarnya harus dipilih oleh dan di antara

para petani. Tapi dalam kenyataannya banyak ditentukan oleh

lurah. Bahkan di beberapa desa bagian timur Kabupaten Cirebon,

jabatan itu dikomersialkan--hampir sama dengan kebanyakan

jabatan kepala desa.

Juga proses produksi, maupun menentukan rendemen (kadar gula

dari tebu), sering tak memuaskan banyak petani. Hasil penelitian

Balai penyelidikan Perusahaan Perkebunan Gula (BP3G)

menyebutkan, rendemen tebu milik pabrik gula rata-rata 9,60.

Sementara itu tebu rakyat hanya 8,62. Akibatnya hasil

gula dari areal tebu rakyat hanya 62,1 kuintal/hektar, sedang

dari kebun pabrik 81,4 kuintal/hektar.

Kecurigaan para petani timbul, karena sampai hari ini mereka

tidak pernah mendapat penjelasan mengapa terjadi perbedaan

begitu besar antara hasil mereka dengan hasil kebun milik

pabrik.

Berbagai macam pungutan juga memberatkan petani tebu. Di

daerah Cirebon, pungutan itu ditetapkan 10% dari hasil gula,

setelah dikurangi biaya eksploitasi. Ditambah berbagai pungutan

lain, misalnya atas nama Adat Desa, sehingga semuanya berjumlah

12%: 6% untuk pengurus kelompok, Tripida desa 2%, Tripida

kecamatan 2%, dan lain-lain 2%. Ini belum terhitung kewajiban

membayar bunga kredit tiap bulan, cukai gula, karung, pajak

penjualan, ongkos timbangan dan MPO.

Di berbagai PG di kawasan Surakarta dan Banyumas, pungutan

terhadap petani tebu berjumlah 9 macam. "Entah untuk apa-apa,

saya sampai tak ingat lagi," keluh seorang petani TRI di daerah

Karanganyar.

Dari tanaman tebunya, tiap petani akan- menerima imbalan

berupa gula sebanyak 65% dari seluruh hasilnya. Yang 35% diambil

pabrik sebagai upah giling. Untuk bagiannya si petani menerima

D0 yang menyebutkan jumlah kuintal gulanya yang ada di dalam

gudang pabrik. Gula itu kemudian dilelang dengan patokan harga

antara Rp 310 hingga Rp 320 per kg. Para pedagang boleh menawar

lebih dari harga itu, tapi jika tidak, Bulog (Dolog) yang akan

membelinya. Menurut Menterl Perdagangan Radius Prawiro, harga

baru dan sistem pembelian oleh Dolog dimaksudkan untuk menolong

para petani. Yaitu memotong jalur tengkulak yang selama ini

mengijon para petani tebu.

Dari harga dasar Rp 310 hingga Rp 320 per kg tadi, yang

benar-benar akan jatuh di kantung petani sekitar Rp 260 sampai

Rp 270/kg. Yaitu setelah dipotong berbagai pungutan tadi.

Petani tebu yang tak sabar, biasanya menyerahkan batang

tebunya kepada pedagang (tengkulak) begitu tiba saat tebang. Si

petani tak mau tahu berapa kuintal jumlah tebu maupun gulanya

kelak yang penting ia segera menerima pembayaran dari si

tengkulak untuk tiap hektar tanamannya. Kebiasaan ini tentu saja

kerap membuat petani gigit jari, jika begitu selesai masa

giling, harga gula ternyata naik.

Dan itu misalnya terjadi di Sragen belum lama ini. Seorang

pedagang, melalui lelang resmi, berhasil membeli hampir 15.000

kuintal gula milik petani dengan harga Rp 28.550/kuintal. Maka,

ketika pemerintah menetapkan harga gula af-pabrik menjadi Rp

350/kg sejak 21 Oktober lalu, para petani pun berputih mata

menghitung keuntungan si pedagang.

Adapun ketetapan pemerintah tentang harga baru bagi gula itu

tampaknya belum seluruhnya memuaskan hati petani. Sebab dari Rp

350/kg itu, harga yang sebenarnya diterima petani hanya Rp 307,

setelah dipotong cukai, uang karung, MPO dan seterusnya. Padahal

banyak pedagang yang bersedia membeli Rp 330/kg langsung dari

petani," ung kap seorang pegawai musiman PG Madukismo (Yogya),

Hadi Prabowo.

Dalam ketetapan pemerintah 21 Oktober itu disebutkan bahwa

yang berhak- membeli gula dari pabrik hanya Dolog--sedangkan

sebelumnya pembelian dapat dilakukan oleh Dolog maupun pedagang

melalui lelang. Dengan harga itu Dolog (Bulog) akan menjual

kepada para agen dengan harga Rp 360/kg dan sampai ke tangan

konsumen tak lebih dari Rp 380 hingga Rp 400/kg.

Karena itu Wakil Ketua KUD Tani Binangun di Bantul (Yogya),

Warnodihardjo, menyimpulkan, bahwa ketetapan harga baru

af-pabrik itu merugikan petani. Petani, dalam hal itu, tak dapat

menjual gulanya lagi kepada pedagang secara langsung. Mereka

hanya bisa menjual kepada Dolog dengan harga yang telah

ditentukan. "Padahal harga di pasaran sekarang cukup tinggi,"

kata Warnodihardjo.

Tapi tak semua orang sependapat. Petani Munif di Jatiroto

melihat ketentuan harga baru dan monopoli oleh Dolog itu akan

menguntungkan petani. "Agar petani tak jadi bulan-bulanan

pedagang," ucapnya. Tapi Munif menambahkan, dalam penyaluran

gula itu selanjutnya hendaknya Dolog menyerahkannya kepada KUD

milik para petani tebu. "Agar petani menikmati subsidi gula,

yang biasanya diberikan kepada para penyalur," katanya.

Dengan begitu Munif berharap KUD petani tebu akan mempunyai

modal. Dan kalau modal petani sudah dirasa cukup kuat, menurut

Munif apa salahnya pemerintah megharuskan PG-PG menjual sahamnya

kepada para petani tebu. "Dan semua itu akan membuat petani

bergairah menanam tebu," tambah Munif yang tamatan pesantren

Gontor itu. Sayang, tak seorang pun dari pihak perkebunan yang

bersedia menanggapi kcluhan maupun usul para petani tadi

Namun rupanya harga beh Dolog itu masih jauh dari memuaskan

Direktur PG Madukismo, Ir. Noerjono. Sebab, katanya, harga gula

seharusnya 2 kali harga beras (di tingkat eceran).

Ia mengambil contoh November 1980 ini. Harga rata-rata beras

Rp 230/ kg, sehingga seharusnya harga gula Rp 460/kg. Harga ini

masih jauh lebih rendah dibanding harga pembelian gula impor

oleh pemerintah yang kalau dirupiahkan Rp 700/kg.

Apapun tujuan pemerintah dengan peraturan baru mengenal

tata-niaga gula, yang pasti hingga pekan lalu harga gula belum

stabil. Begitu pula perbedaan harga di pasaran masih banyak

berbeda antara berbagai daerah, meskipun telah dilakukan injeksi

di pasar-pasar. Di Jakarta misalnya tercatat harga antara Rp 400

hingga Rp 425 per kg. Di Pati sekitar Rp 500/kg, Klaten antara

Rp 450 sampai Rp 600 dan di Kota Surabava Rp 550/kg.

Tapi mungkin saja harapan pemerintah akan tercapai: dengan

penetapan harga beli baru, para petani Insya Allah akan lebih

terangsang menyediakan petak sawahnya bagi tebu. Sehingga jumlah

gula impor yang saat ini hampir 1/4 dari kebutuhan (tahun ini

hampir 2 juta ton) makin kecil.

Harapan itu ada dasarnya. Terutama bila dikaitkan dengan

rencana pemerintah untuk merehabilitasi 27 buah pabrik. "Kalau

rehabilitasi itu semua sudah selesai, produksi gula kita dapat

mencapai 1,7 juta ton/tahun," kata seorang anggota direksi

PNP XX. Rehabilitasi itu diperkirakan akan menelan biaya

Rp 31 milyar.

Keadaan pabrik gula di lndonesia kini umumnya sama: tua,

dengan peralatan tambal sulam. Dari 62 PG yang ada di Jawa (12

buah di antaranya milik swasta), hanya 4 buah yang dapat

dikatakan baru. Yaitu Madukismo di Yogyakarta, Jatitujuh di

Majalengka, Pesantren Baru di Kediri dan Krebet Baru di Malang.

Selebihnya adalah sisa-sisa peninggalan Belanda--rata-rata

berusia 80 tahun. Bahkan PG Kali Bagor di daerah Surakarta

didirikan di tahun 1835.

Meskipun hampir tak pernah terdengar macet, ketuaan usia

PG-PG itu tetap menciutkan kapasitas giling "Ratarata hanya

mampu bergiling 70%," tutur seorang anggota direksi PTP di

Ja-Tim. Untuk mempertahankan kapasitas itu pun perbaikan tambal

sulam harus sering dilakukan. Dan ini tidak gampang: onderdil

harus dipesan khusus, dari dalam maupun luar negeri.

Dalam usia tua renta serupa itu, tentu saja PG-PG serupa

itu, tentu sajaPG-PG tadi harus hidup terengah engah. Tak

didapatkan angka pasti, PGPG mana yanguntung atau rugi. Tapi

menurut Ir. Noerjono, salah seorang pimpinan PG Madukismo,

pabrik ini rugi sampai Rp 852 juta pada 1978 (termasuk

penyusutan Rp 430 juta). "Tapi, perusahaan telah memasukkan

cukai dan lainlain kepada negara sebanyak Rp 1,1 milyar," tambah

Noerjono,

Karena itu, Noerjono mengusulkan agar segala jenis pajah

yang memberatkan pabrik dipungut setelah diketahui bahwa pabrik

sudah untung. "Sehingga, kalau pemasukan pemerintah yang

Rp 1,1 milyar tadi dikurangi kerugian kami yang Rp 852 juta,

masih terdapat untung," kata Noerjono. Keuntungan itulah baru

yang dikenai pajak perseroan 50%, tambahnya.

Sekarang, PG Madukismo sendiri menyatakan diri sudah mulai

mengantungi keuntungan. "Meskipun sebenarnya masih sangat

mepet," ungkap Presdir PG Madu Baru (Madukismo), Haji KGPH

Mangkubumi. Ia melihat selisih harga di luar negeri maupun di

pasaran dalam negeri masih terlalu jauh dibanding harga

eks-pabrik. "Sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati

pedagang," tambah Mangkubumi.

Rupanya kebijaksanaan pemerintah terhadap gula harnpir tak

ubahnya dengan sistem Belanda dulu. Yaitu di dalam harga gula

yang resmi, dimasukkan komponen-komponen pungutan: cukai, pajak

penjualan dan MPO. "Semua pabriki harus menanggung beban itu,

meskipun rugi." Kata Noerjono lagi. Dan keadaan serupa tambahnya

benar-benar dapat mematikan PG swasta.

Keluhan serupa tak hanya datang dari PG-PG swasta.

Terlebih-lebih PG-PG milik PNP?PTP - sehingga setiap bulan

pabrik-pabrik milik pemerintah ini harus disuapi subsidi. "Hanya

pabrik yang mempunyai areal cukup luas yang masih bisa untung,"

ujar seorang anggota direksi PTP di Ja-Tim.

Dan justru mendapat areal yang memadai ital. Sampai sekarang

yang tetap jadi masalah hampir semua pabrik. PG Madukismo

misalnya 1979/1980 mentargetkan areal tanaman tebu 5.000

hektar. Yang tercapai tak sampai 75%. Tahun 1980/1981,

PG ini mentargetkan 5.000 hektar lagi. Yang terwujud hanya 65%.

Semua mencakup TRI maupun non-TRI .

Sementara itu PG di luar Jawa tampaknya berjalan seret.

Kecuali barangkali PG Gunung Madu di Lampung. PG Cot Girek di

Aceh misalnya, hanya mampu menghasilkan gula 839 ton sepanjang

tahun 1978, dari areal tebu seluas 2.100 hektar. Padahal di Jawa

dengan areal yang sama dapat dihasilkan 1.800 ton.

Keadaan serupa itu juga terjadi di beberapa PG Mini, seperti

di Silih Nara (Aceh) dan di Bone (Sul-Sel). Di Aceh, PG Mini

yang diresmikan Presiden Soeharto akhir tahun lalu sampai

sekarang belum berfungsi. Karena beberapa peralatannya belum

dipasang, ia hanya mampu menghasilkan gula merah. Padahal,

pabrik mini ini mampu menggilas 200 ton tebu dengan hasil gula

14 ton sehari.

UNTUNG bahwa para petani di sekitar Silih Nara yang sudah

telanjur menanam tebu, melanjutkan pengolahan tebu secara

tradisional alat penggilingnya diputar oleh kerbau. Hasil

perasnya dimasak di atas tungku. Produknya: gula merah,

yangrupanyalaku juga di pasaran Medan sebagal bahan baku kecap

maupun ramuan minuman Vigour.

Barangkali karena melihat beberap. PG di luar Jawa kurang

lancar, belum la ma ini terbetik berita: di Jawa akan se gera

dibangun lagi 5 PG baru. Dua buah di antaranya sudah menemukan

lokasi yaitu di Benculuk, Banyuwangi. Kepu tusan ini agak

berbeda dengan "arus' yang menghendaki agar pembangunan PG baru

dilakukan di luar Jawa supaya Jawa makin banyak menghasilkan

beras.

Mengapa perubahan rencana terjadi? "Setelah dipikir

masak-masak, ternyata lebih ekonomis mengimpor beras daripada

mengimpor gula," kata seorang ahli di BP3G Pasuruan, Jawa Timur.

Apalagi, tambahnya, kalau harga gula di pasaran internasional

sampai mencapai 1100 US dollar seperti sekarang--sama dengan Rp

687 per kg. Belum termasuk biaya angkut.

Kalau demikian halnya, rencana pemerintah untuk membuka

areal pertanian padi baru akan lebih banyak dilakukan di luar

Jawa. Banyak yang mencemaskan bahwa ini akan menelan biaya lebih

besar. Sebab harus dibangun irigasi irigasi baru yang selama ini

boleh dikatakan masih cukup langka di luar Jawa.

Biaya besar juga akan tersedot, bila pertanian padi di luar

Jawa itu dilakukan dengan cara pasang surut--satu sistem yang

sudah banyak dicoba selama ini di Sumatera dan Kalimantan,

dengan hasil yang kurang memuaskan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini