Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendeta Isai

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sidik Nugroho

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PENDETA itu menulis buku tentang perjalanannya ke surga tahun lalu. Ia bertemu Tuhan, malaikat, Juru Selamat, juga orang-orang tertentu yang sudah meninggal. Bukunya laris manis, kabarnya 50 ribu eksemplar terjual dalam tiga bulan. Gerejanya yang dulu sepi pengunjung, kini penuh sesak. Ibadah yang dulu diadakan hanya dua kali pada hari Minggu, sejak beberapa bulan lalu ditambah, kini jadi lima kali. Itu beberapa poin yang kutulis dalam naskah liputanku.

“Rekso, liputanmu kali ini kurang mendalam. Kamu perlu bicara langsung dengan dia,” kata pemimpin redaksiku setelah membaca naskah liputanku.

Aku bekerja di suatu media sebagai jurnalis. Media itu suka menayangkan tulisan-tulisan unik tentang kehidupan urban. Kiprah pendeta itu membuat pemimpin redaksi tertarik meliputnya secara mendalam, ia menugasiku dua minggu lalu. Pendeta itu juga terkenal karena kekayaannya, memiliki rumah mewah dan beberapa mobil langka. Karena ditugasi meliputnya, aku beberapa kali menonton video-video khotbahnya di YouTube. Bicaranya sangat cepat, dia suka berteriak-teriak.

Dalam sebuah video, baju yang ia kenakan berkilauan bila terkena sinar lampu. Ia jarang mengenakan celana kain, sering memakai celana jins. Beberapa celananya bahkan tidak bisa disebut celana panjang karena menampakkan sebagian betisnya. Pernah juga ia mengenakan celana cingkrang, mirip yang dikenakan Michael Jackson. Aku membayangkan ia memelihara jenggot dan kumis agak panjang sambil bercelana cingkrang, lalu berjalan-jalan di tempat ia tidak dikenali, bisa saja ia dikira pemuka agama lain.

Seminggu lalu, aku mengikuti ibadah di gerejanya. Untuk memancing reaksi jemaat agar mengaminkan apa yang diucapkannya, ia suka bertanya, “Ada amin?”

Jemaat menjawab, “Amin!”

Entah berapa puluh kali ia mengucapkan pertanyaan dua kata itu. Tiap kali ditanya, jemaat menjawab dengan berseru, “Amin!”

Menjelang khotbahnya selesai, ia berucap lagi, “Ada amin?”

“Enggak ada, Bos! Amin lagi pulang kampung!” kataku dengan suara agak keras. Beberapa orang di sekitarku serentak menoleh ke arahku, menatapku murka. Tampaknya mereka menganggapku sedang memperlakukan seorang utusan Tuhan dengan kurang ajar.

Selepas ibadah, aku berusaha mendekati pendeta itu, ingin mewawancarainya. Seseorang yang mendampinginya menghadangku, mengatakan pendeta itu tak bisa diganggu karena perlu beristirahat setelah berkhotbah.

***

“SAYA ambil cuti seminggu ya, Pak?” kataku kepada pemimpin redaksi. Ibu di kampung mengabari bahwa kakinya sakit sejak beberapa hari lalu. Sudah hampir dua tahun aku tak menengok Ibu, sekalian aku mau merayakan Natal di desa. Dokter yang memeriksanya mengatakan Ibu terkena rematik.

Ia mengangguk. “Tapi, jangan lupa liputanmu untuk pendeta itu. Entah bagaimana caranya, wawancarai dia. Makin hari dia makin terkenal.”

Aku berjanji kepadanya segera menyelesaikan liputan sekembaliku dari kampung. Sejam setelah meninggalkan kota yang penuh hiruk-pikuk, dalam perjalanan menumpang kereta, aku melihat sawah-sawah yang menguning. Benakku dipenuhi ketenteraman. Tibalah aku di stasiun pemberhentianku. Saat keluar dari gerbang stasiun, kutemukan tukang ojek yang membawaku ke rumah.

“Rekso!” seru Ibu yang sedang duduk di teras. Ia berdiri, menghampiriku, langkah kakinya sedikit tertatih-tatih.

Aku memeluknya, menciumi rambutnya. “Kaki Ibu enggak apa-apa?” kataku setelah melepas pelukan, lalu membayar tukang ojek.

“Yah, kadang sakit, kadang enggak. Salah Ibu juga sih, sering mandi malam-malam.”

Aku dan Ibu duduk di teras. Di meja ada ubi goreng yang masih hangat. Saat mencicipinya, Ibu berkata bahwa ubi tersebut pemberian pendeta di desa itu. “Namanya Pendeta Isai. Dia menanam ubi di tanah kosong di samping gereja.”

Aku terkesan, seketika teringat pendeta yang sedang kuliput. “Dia pendeta baru di sini? Bukannya dulu ada Pendeta Samuel?”

Ibu bercerita, Pendeta Samuel meninggal dalam kecelakaan bus sekitar dua tahun lalu. Selama beberapa bulan, gereja tempat Ibu beribadah tak berpendeta. Ibadah Minggu dilayani oleh warga desa yang ditunjuk menjadi anggota pengurus gereja. Pendeta Isai pun datang bersama dua anaknya, melakukan pelayanan di gereja itu.

“Dia itu orangnya sederhana, So,” kata Ibu sambil mengambil ubi.

Aku yang penasaran kemudian meminta Ibu menceritakan lebih banyak tentang pendeta itu. Pendeta Isai memiliki dua anak bernama Yusuf dan Maria. Istrinya sudah meninggal sebelum ia ditugaskan melayani di desa itu. Mereka bertiga tinggal di pastori (rumah kecil di belakang gereja). Pendeta Isai sering bertandang ke rumah-rumah jemaatnya pada hari Senin hingga Jumat. Katanya dia tidak betah menganggur di rumah saat kedua anaknya pergi bersekolah. Pada hari Sabtu, ia mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu.

“Besok hari Minggu, sekaligus perayaan Natal, coba kamu ngobrol sama dia.”

Aku mengiyakan, lalu teringat kaki Ibu lagi. “Oh ya, kaki Ibu sakitnya bagaimana? Apa perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis?” tanyaku memastikan.

Ibu menggeleng. Dokter berkata bahwa penyakitnya bisa dicegah kalau ia teratur minum obat yang diberikan, mandi menggunakan air hangat, dan tidur berselimut. “Namanya orang tua, ya, begini, So. Ada saja penyakitnya,” katanya menenangkanku.

***

GEDUNG gereja yang kutaksir bisa menampung seratusan orang, pada pagi itu terisi penuh. Ada pohon Natal kecil di dekat mimbar, dihiasi lampu berkelap-kelip. Jendela-jendela gereja terbuka, angin sejuk berembus. Dari jendela kulihat kebun yang rapi di samping kanan gereja, bukit hijau di kejauhan, dan awan-awan yang berarak pelan. Lagu-lagu Natal kami nyanyikan. Paduan suara dari grup vokal ibu-ibu terdengar penuh semangat. Beberapa anak balita menari diiringi lagu Natal, ada yang gerakannya salah, tapi semua jemaat memaklumi dengan menyungging senyum dan tertawa kecil. Menyaksikan semua itu, tiba-tiba saja mataku berair… ah, sudah lama aku tidak merasakan kedamaian seperti itu!

Khotbah pun disampaikan. Aku terpana mendengar Pendeta Isai membuka khotbah dengan kisah karya Leo Tolstoy. Selama menjadi orang Kristen, belum pernah kudengar ada pendeta yang membuka khotbah dengan menyampaikan kisah dari seorang sastrawan. Ia mengisahkan seseorang bernama Pakhom, orang yang suka mencari harta dan tanah yang luas.

Suatu waktu ia menemukan sebuah tempat bernama Bashkir. Ajaib, orang-orang di Bashkir menyatakan bahwa Pakhom dapat memiliki tanah di sana semampu ia berkeliling dari pagi hingga sore hanya dengan membayar satu rubel. Pakhom sangat gembira. Pada hari yang ditentukan, ia berkeliling sekuat tenaga sehingga tanah yang ia dapatkan luas sekali. Namun... sayang sekali, ia kelelahan dan akhirnya mati saat ia selesai berkeliling. Pelayannya menguburkan jasad Pakhom di tanah seluas dua meter persegi.*

Di gereja-gereja yang kukunjungi di kota tempatku bekerja, aku lebih sering mendengar kisah pengusaha yang sukses, orang yang disembuhkan dari penyakitnya secara ajaib, atau orang yang berhasil membeli rumah dan mobil pertamanya—semua hal tentang keberhasilan dan kemakmuran dalam hidup. Begitu juga dengan khotbah-khotbah dari pendeta yang sedang kuliput.

Pagi itu, Pendeta Isai menyampaikan khotbah dengan tema “Usaha Menjaring Angin”.** Ia mengatakan upaya manusia mengejar kebahagiaan tak selamanya membuahkan hasil yang menggembirakan. Sayangnya, banyak manusia bersifat serakah seperti Pakhom karena selalu ingin lebih sukses, kaya, dan berhasil. Ia mengajak jemaat merenungi kemalangan, kehilangan, dan penderitaan dalam kefanaan, lalu menghubungkan isi khotbahnya dengan peristiwa Natal. “Kristus pun lahir saat Natal di sebuah kandang, bukan di hotel berbintang!” serunya.

Pendeta Isai mengenakan batik berlengan pendek dan celana panjang hitam yang sedikit kumal. Ia berkhotbah dengan suara yang tenang. Khotbahnya singkat, tidak sampai dua puluh menit, tapi membuatku tercenung.

Setelah ibadah berakhir, aku mengajak Pendeta Isai berbincang-bincang. Ia menyambutku dengan antusias ketika kukatakan kepadanya bahwa aku pernah membaca cerita Leo Tolstoy yang disebutnya. Jemaat di gereja itu mengobrol sambil menyantap makanan ringan selepas beribadah. Kemudian, aku terkesima ketika melihat beberapa orang menyerahkan beras, minyak goreng, dan mi instan kepada Pendeta Isai. Semua pemberian itu diletakkan di atas meja besar di belakang gereja.

Dalam perjalanan pulang ke rumah, Ibu bercerita bahwa Pendeta Isai tak pernah menyimpan uang persembahan yang diberikan jemaat saat ibadah hari Minggu. Kas gereja dikelola oleh tiga anggota pengurus, digunakan untuk berbagai keperluan gereja, seperti merawat gedung, menyediakan camilan selepas ibadah, dan lain-lain, termasuk menggaji Pendeta Isai. Karena uang persembahan yang diterima tidak banyak, kebutuhan hidup pendeta itu dan dua anaknya kadang tak tercukupi. Karena itulah beberapa anggota jemaat ada yang membawakan berbagai makanan untuknya.

Dua hari setelah ibadah Natal itu, aku melihat dua anak Pendeta Isai mengantarkan kue ke sebuah warung dengan bersepeda. Saat itu masih pagi, belum pukul enam. Mereka buru-buru, tampaknya harus segera bersekolah. Dari pemilik warung aku pun mengetahui bahwa kedua anak itu—Yusuf kelas 1 SMP, Maria kelas 5 SD—membuat lemper untuk dititipkan ke beberapa warung dua hari sekali.

Tak terasa seminggu berlalu. Di kampung, tiap hari ada saja kisah tentang Pendeta Isai yang kudengar dari Ibu. Suatu hari, Ibu bercerita, Pendeta Isai berkhotbah mengenakan celana cingkrang. “Waktu itu musim hujan, celana panjangnya basah semua; soalnya ke mana-mana dia selalu pakai celana panjang. Karena harus segera berkhotbah, dia meminjam celana salah satu anggota jemaat yang ada di dekat pastori, namanya Pak Rudi. Pak Rudi itu orangnya pendek, celananya pun akhirnya kependekan.”

***

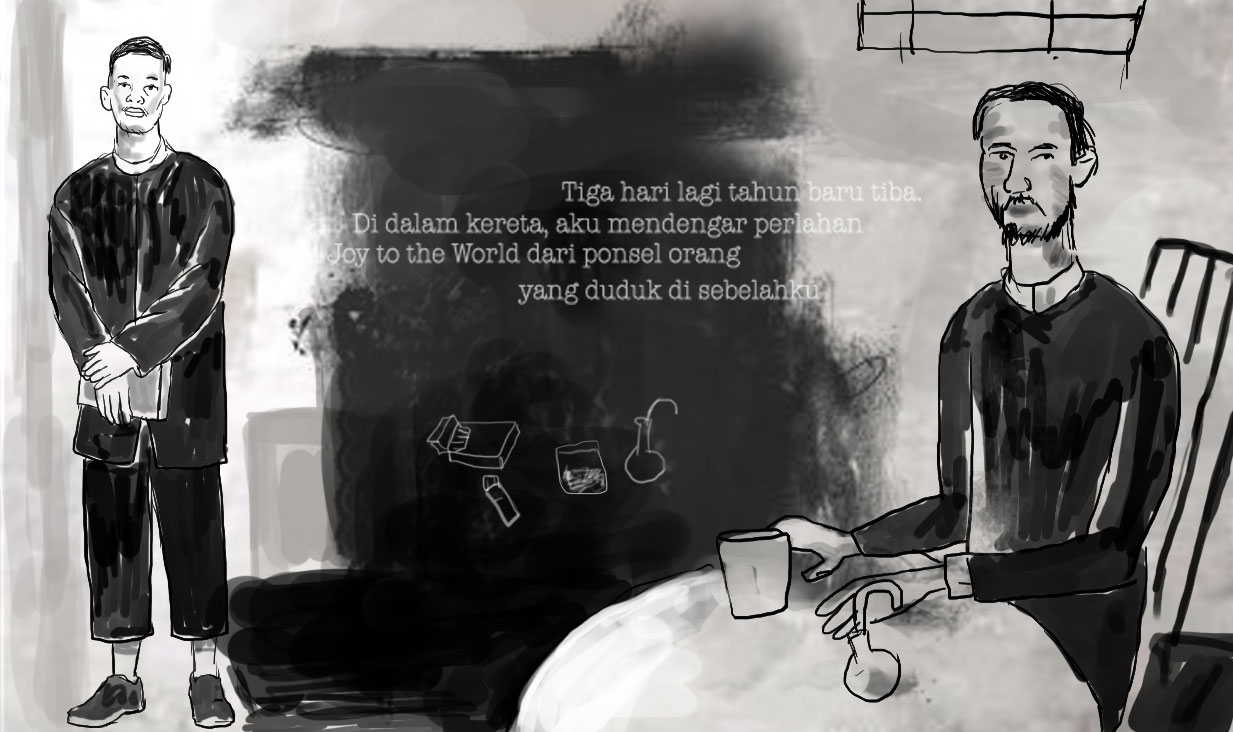

DALAM perjalanan kembali ke kota menumpang kereta, aku mengenang Pendeta Isai. Yang terakhir, tentang celana cingkrang itu, membuatku miris sekaligus geli. Bagi pendeta yang tengah kuliput, itu gaya masa kini. Bagi Pendeta Isai, itu keterpaksaan.

Kota tempatku bekerja semakin dekat, sejam lagi sampai. Tiga hari lagi tahun baru tiba. Di dalam kereta, aku mendengar perlahan lagu Joy to the World dari ponsel orang yang duduk di sebelahku. Aku tersenyum dan mengangguk kecil kepadanya.

Ponselku berdering, sebuah pesan kuterima. Pemimpin redaksi memberi sebuah tautan menuju suatu berita. Judul berita itu membuatku tersentak: “Pendeta yang Pernah ke Surga Telah Kembali ke Surga.” Kubaca berita itu, seketika napasku sesak. Pendeta itu kembali ke surga karena serangan jantung di sebuah hotel. Sebelum jantungnya berhenti berdetak, ia mengisap sabu. Kabarnya, di hotel itu ia ditemani dua wanita muda.

Semarang—Blora—Yogyakarta, Juli 2022

Catatan:

* Disarikan dari cerita Leo Tolstoy berjudul Berapa Luaskah Tanah yang Dibutuhkan Seseorang?

** “Usaha menjaring angin”, frasa yang beberapa kali diucapkan dalam kitab Pengkhotbah di Alkitab.

Sidik Nugroho adalah penulis lepas. Ia menulis artikel, cerpen, dan beberapa bukunya sudah diterbitkan. Novel terbarunya berjudul Klien Ketiga (2021).

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo