Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu hal yang belum terjawab dalam banyak penelitian mengenai peristiwa 1965 adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia—saat itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pengakuan para korban, saksi, dan pelaku pembunuhan anggota serta simpatisan Partai Komunis Indonesia pada masa itu sudah banyak muncul di berbagai buku dan film dokumenter. Namun bukti campur tangan langsung militer dalam pembantaian masih minim. Barangkali itu sebabnya TNI sampai kini masih membantah keterlibatan militer dalam tragedi nasional tersebut.

Jess Melvin, lewat buku terbarunya, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, menunjukkan bukti nyata yang memperkuat hipotesis sejumlah peneliti bahwa TNI terlibat penuh dalam peristiwa itu. Buku ini adalah yang pertama memaparkan bagaimana tragedi berdarah 1965 terjadi dari sudut pandang TNI masa itu, yakni berdasarkan dokumen militer. Dokumen itu diperoleh Melvin di bekas kantor arsip Badan Intelijen Negara Banda Aceh pada 2010. Sebanyak 3.000 halaman dokumen rahasia militer dan pemerintah itu menunjukkan dengan jelas garis komando dari Jakarta hingga ke Aceh untuk menghabisi PKI pada puncak genosida di provinsi tersebut.

Dokumen utamanya adalah “Laporan Tahunan Lengkap Kodam-I/Kohanda Aceh, Tahun 1965” yang diterbitkan Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata pada 1965. Laporan itu merinci jam demi jam kejadian di Banda Aceh pada tahun itu. Dokumen penting lain adalah “Risalah Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Barat Tanggal 11 Oktober 1965 dengan Acara Pembahasan Peristiwa Apa yang Dinamakan Dirinya G.30.S/PKI”. Dokumen kedua ini menggambarkan rantai komando genosida, dari perintah awal hingga pembentukan pasukan pembunuh yang direstui dan disokong militer. Berdasarkan dokumen, wawancara sejumlah saksi, dan berbagai laporan peneliti sebelumnya, Melvin merekonstruksi genosida 1965.

TNI sudah lama menyiapkan diri. Ketika Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat sebagai kampanye “Ganyang Malaysia” pada 1963, militer memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat struktur komando militer dan mengintensifkan pelatihan milisi sipil di bawah naungannya guna mempersiapkan misi yang sangat tidak mungkin: invasi melintasi Selat Malaka. Permainan kuasa yang disamarkan ini, tulis Melvin, akan menghasilkan struktur yang pada akhirnya digunakan militer untuk meluncurkan serangannya terhadap PKI.

Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga, yang dipimpin Marsekal Madya Udara Omar Dhani. Untuk wilayah Sumatera, namanya Komando Mandala I dengan Letnan Jenderal Ahmad Junus Mokoginta sebagai panglimanya. Pada saat itu, Ishak Djuarsa menjadi Panglima Daerah Militer Iskandar Muda.

Pada Maret 1965, Mokoginta menggelar Operasi Singgalang di semua wilayah komando daerah militer di Sumatera. Ini merupakan pengerahan semua tentara dan lapisan masyarakat, yang terdiri atas Rakyat Pejuang dan Rakyat Bersenjata serta Pertahanan Sipil, untuk latihan persiapan mobilisasi menghadapi Malaysia. Namun militer sendiri diam-diam menyabotase operasi ini karena tak ingin merusak hubungan baik dengan Amerika Serikat. “Operasi Singgalang tampaknya menjadi sarana bagi militer untuk melibatkan warga sipil dalam persiapannya bergerak melawan PKI begitu kesempatan itu muncul,” tulis Melvin.

Kesempatan itu pun tiba. Pada pagi 1 Oktober 1965, Djuarsa menerima perintah pertama dari Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto, yang mengklaim bahwa terjadi kudeta oleh Letnan Kolonel Untung melalui Gerakan 30 September. Perintah kedua datang dari Mokoginta, yang meminta Djuarsa tetap tenang dan menunggu perintah selanjutnya dari Panglima Mandala I. Ini menunjukkan Mokoginta punya kontak langsung dengan Soeharto saat itu.

Situasi Aceh pada hari itu unik karena, saat siang, sejumlah pemimpin sipil dan militer serta petinggi sipil daerah dan nasional berkumpul di Langsa. Mereka antara lain Mokoginta, Djuarsa, Gubernur Sumatera Utara Sitepu, Komandan Daerah Militer Sumatera Utara Darjatmo, Wakil Perdana Menteri Soebandrio, dan anggota Politbiro PKI, Njoto. Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan: di tengah keadaan Jakarta yang genting, mengapa Soebandrio dan Njoto malah berada di Langsa?

Pada hari itu pula Mokoginta mengaktifkan Operasi Berdikari. “Sejak peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober) 1 Oktober 1965, seluruh kekuatan Komando Pertahanan Daerah (Kohanda) Aceh dikerahkan untuk melancarkan operasi penumpas-an Gestok. Operasi ini diperkuat dengan operasi intelijen dan teritorial,” demikian bunyi dokumen “Laporan Tahunan Lengkap”. Operasi ini, menurut militer, telah mencapai hasil yang gemilang.

Pada hari-hari berikutnya, tulis Melvin, militer membentuk tiga pasukan pembunuh. Front Pembela Pancasila dibentuk di Banda Aceh pada 6 Oktober dan Aceh Barat pada 11 Oktober. Pembela Rakyat didirikan di Aceh Selatan dalam dua pekan pertama Oktober. Sejak itu pula, jam malam dan penangkapan dimulai.

Djuarsa juga melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Aceh. Masyarakat sipil sudah mendengar informasi mengenai Gerakan 30 September melalui radio, tapi berbagai kesaksian menunjukkan mereka masih bingung dengan keadaan saat itu. Kedatangan Djuarsa memberi kepastian langkah apa yang mereka harus ambil.

Perjalanan Djuarsa itu disebut sebagai “inspeksi”, seperti saat ke Meulaboh pada 8 Oktober dan bertemu dengan para demonstran yang berseru kepadanya agar membubarkan PKI. Pada kenyataannya, semua sudah dipersiapkan. Sebelum menemui demonstran, Djuarsa datang secara khusus untuk membahas tindakan apa yang harus dilakukan setelah peristiwa 30 September bersama pejabat pemerintah Aceh Barat.

T.M. Yatim, pejabat pemerintah setempat, ingat, setelah kedatangan Djuarsa, langkah apa yang harus diambil terhadap PKI menjadi lebih jelas. “Setelah rapat itu… ayo ke lapangan, tak perlu lagi rapat,” katanya.

Djuarsa kemudian berdiri di hadapan para demonstran di lapangan olahraga Teuku Umar. Dia mengatakan, “Kalau (PKI) tidak dibunuh, mereka yang membunuh.” Pengumuman ini digambarkan Yatim sebagai “perintah membunuh PKI” yang memicu gelombang awal penculikan, penahanan, dan pembunuhan simpatisan serta anggota PKI di daerah itu.

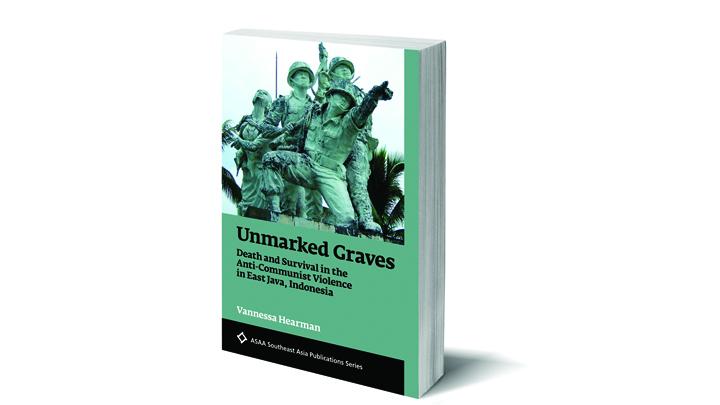

Pembantaian simpatisan dan anggota PKI terjadi di seluruh Indonesia. Vannessa Hearman, dalam Unmarked Graves: Death and Survival in the Anti-Communist Violence in East Java, Indonesia, mengungkap peristiwa yang terjadi di Jawa Timur, yang diperkirakan memakan korban terbanyak. Dia memperkirakan 200 ribu orang dibunuh pada masa itu, ketika penduduk provinsi ini berjumlah 22 juta jiwa.

Buku Hearman dibangun dari studi terhadap sejumlah literatur dan data lain serta sejarah lisan dari 30 lebih sumber, terutama dari bekas anggota dan simpatisan PKI. Isi buku Hearman lebih komprehensif dalam menjelaskan penyebab munculnya gerakan anti-PKI di daerah ini serta dampak politik dan ekonominya. Namun buku ini tidak menawarkan temuan baru dalam studi mengenai sejarah pembantaian komunis di Jawa Timur.

Ada perbedaan perspektif antara Jess Melvin dan Vannessa Hearman dalam memandang apakah pembantaian komunis ini genosida atau bukan. Hearman menolak menyebutnya genosida dan memilih istilah “pembunuhan antikomunis” untuk menunjukkan secara eksplisit sifat politik peristiwa ini. Hal tersebut seperti ditunjukkan di bukunya, “Pembunuhan-pembunuhan itu menyebabkan reorganisasi menyeluruh masyarakat Indonesia dan penghancuran mode aksi dan perilaku politik tertentu.”

Sedangkan Melvin menilai pembantaian tersebut adalah genosida. Kesimpulan itu ia tarik berdasarkan bukti-bukti baru yang mengkonfirmasi asumsi awal bahwa pembunuhan 1965-1966 adalah kasus genosida baik menurut definisi sosiologis (nonlegal) maupun legal—dua syarat utama yang berkaitan dengan maksud dan identitas kelompok sasaran.

Sebagaimana dipaparkan Melvin, pembantaian komunis tidak terjadi secara spontan. Ada persiapan-persiapan sebelum itu dan ada rantai komando militer yang jelas, dari pusat hingga ke daerah, sehingga rakyat akhirnya bergerak dan pembunuhan terjadi.

Temuan Melvin ini mengukuhkan dugaan bahwa pembunuhan simpatisan dan anggota PKI pada 1965-1966 adalah tindakan politik yang terencana, sistematis, dan masif. Ini sebuah genosida yang perlu diungkap lebih terang dengan cara membuka berbagai dokumen militer pada masa itu. Temuan Melvin dan paparan Hearman serta peneliti lain seharusnya sudah cukup menjadi alasan untuk segera menyelesaikan kasus peristiwa 1965.

IWAN KURNIAWAN

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo