TUJUAN penertiban dalam tubuh badan-badan peradilan adalah

agar kekuasaan kehakiman benar-benar ampuh dalam menegakkan

hukum dan memberi rasa keadilan pada masyarakat.

(Pidato Presiden pada pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung

RI).

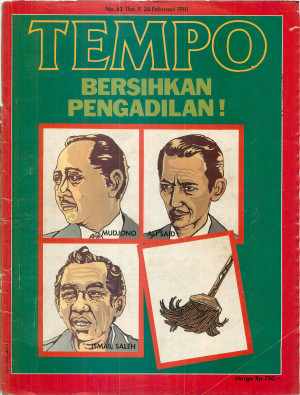

ALI Said, Ismail Saleh, Mudjono apakah ke-3 nama ini yang

disebut tiga pendekar penegak hukum Pemunculan ketiga jenderal

lulusan PTHM (Perguruan Tinggi Hukum Militer) tersebut, yang

dilantik 18 Februari lalu, tampaknya memang dalam usaha

penertiban dunia peradilan, yang belakangan ini berjalan dengan

cukup sambutan.

Orang umumnya memang memandang lembaga peradilan dengan

mencemooh. Untuk mengambil contoh kecil saja: martabat hakim di

mata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sudah

sangat merosot. Ini tercermin dari pengumpulan pendapat, atau

poll menjelang diskusi di FH-UI tentang kedudukan hakim akhir

pekan lalu.

Mungkin karena Opstib baru saja mengumumkan kebejatan praktek

beberapa hakim senior di Pengadilan Negeri akarta Pusat, 83%

dari 167 mahasiswa yang ikut dalam poll itu, menyatakan tak

berminat menjadi hakim. Alasannya, di samping merasa tak ada

panggilan, ada yang terus terang khawatir profesi hakim tak

dapat menyejahterakan kehidupan mereka. Yang terang, kesan yang

dibangun para hakim selama ini cukup jelek di mata mahasiswa

kurang berperan dalam penegakan hukum.

Tak bisa dielakkan, kesan ada kekuatan ekstrajustisial yang

mempengaruhi kekuasaan hakim, sangat mendalam. Baik pengaruh

dari penguasa maupun dari sebuah benda yang bernama uang.

Adnan Buyung Nasution, pembicara dalam diskusi yang meriah itu

(di samping Hakim Tinggi Bismar Siregar), merumuskan dalam

kata-kata ketidakpercayaan mahasiswa akan lembaga yang sekarang:

"Dengan sistem hukum dan politik sekarang ini," kata Buyung,

"betapa pun hebatnya tiga pendekar hukum, tidak akan membawa

angin baru."

Mudjono, Ketua Mahkamah Agung yang baru, menurut Buyung, memang

hebat. Mulai dari cara bekerjanya ("betah di kantor sampai larut

malam"), kejujurannya ("boleh dibilang lugu") sampai dengan

ketegasannya ("berani bcrsikap keras kepada hakim senior"). Kata

Buyung, semua itu tak usah diragukan lagi. Tapi sistem hubungan

pemerintah-pengadilan atau judikatif-eksekutif "hanya membuat

Mudjono seperti dikorbankan dalam medan yang bisa

menghancurkannya sendiri."

Advokat dan juga Direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta

itu seperti hendak mengembalikan urusan pada persoalan lama.

Kedudukan hakim di sini belum pas benar: Mahkamah Agung hanya

mengurus hakim-hakimnya dari segi teknis justisial. Selebihnya

urusan administrasi, penempatan personil dan yang penting: gaji

-- diurus atau dikuasai eksekutif, Departemen Kehakiman. Atau

dengan kalimat klise, kepalanya ibarat berada di Mahkamah Agung,

perutnya masih diurus Departemen Kehakiman.

Karena masalah perut begitu penting, kata Buyung, maka dalam

sistem yang berlaku sekarang ini hakim "lebih merasa sebagai

pejabat negara, ambtenaar, daripada menjadi hakim yang otonom."

Akibat lebih jauh, katanya, "bisa kita lihat selama ini: jaksa

dan hakim yang satna-sama pegawai negeri, sering terlihar

memanipulasi undang-undang dan peraturan -- apalagi bila perkara

sudah menyangkut kepentingan pemerintah."

Apa yang dikemukakan Buyung, sebenarnyalah, bukan hal baru --

meskipun ia dapat saja mengemukakan contoh-contoh baru. Soal itu

sudah menjadi perdebatan sejak 10 tahun terakhir ini. Yaitu

sejak lahirnya Undang-undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman

(UU No. 14/1970. Ketentuan baru, yang diharapkan mendudukkan

para hakim pada tempatnya yang terpisah dari deretan pegawai

negeri, dinilai sangat mengecewakan. Beberapa yang menyangkut

kedudukan hakim -- seperti organisasi, administrasi dan keuangan

tadi -- memang masih diatur di bawah kekuasaan eksekutif.

Meskipun dalam peraturan yang sama ditegaskan adanya peradilan

yang bebas dari campur tangan badan atau instansi mana pun.

Sejak itu, hingga kini, masih dipertanyakan: adakah

undang-undang tentang kekuasaan peradilan yang bebas itu juga

melepaskan tekanan terhadap hakim? Memang tidak semua hakim

mudah tunduk kepada tekanan dari luar. Meski, tak bisa tidak,

lebih banyak sikap mereka yang terbentuk oleh hirarki

kepegawaian loyal kepada si pemberi gaji.

Pada mulanya, tahun-tahun pertama berlakunya UU yang mengatur

kedudukan hakim, bekas Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata (70

tahun) pernah mengatakan: "Harus dipisahkan antara kebebasan

personil dan institusional". Kebebasan institusional, kata

pengacara tua ini, boleh merupakan langkah awal sebelum muncul

ketentuan bagi kekuasaan judikatif mengurus personilnya sendiri.

Banyak hakim yang merasa telah mengenyam kebebasan institusional

itu. Namun tak kurang pula yang mengeluh. Misalnya, dalam kasus

Pluit, ada yang merasa terpaksa membebaskan Endang Wijaya dari

tahanan karena harus memenuhi "permintaan" instansi lain.

Sedangkan seorang anggota DPR, V.B. da Costa, tak kurang-kurang

pula mengetengahkan beberapa bukti -- kelepaksaan atau bukan --

bahwa badan pengadilan tertinggi negara memenuhi permintaan

pihak eksekutif yang dianggapnya melanggar kebebasan

institusional pengadilan. Da Costa malah sampai mencerca

Mahkamah Agung, dengan mengatakannya telah berpraktek anti

justitieel dan bahkan curang.

SERANGAN yang agak terbuka ialah ketika Endang Wijaya, yang oleh

pengadilan dilepaskan dari tahanan, tiba-tiba di tangkap dan

ditahan Laksusda Jaya. Kalangan hukum serentak menuduh Laksus

"mencampuri kewenangan pengadilan". Seno Adji ketika itu

menjawab campur tangan tersebut dengan tak kurang pedasnya:

"Bahkan Presiden saja tak pernah mengungkit-ungkit putusan

pengadilan".

Sementara itu kebebasan personil, yang belum juga memperoleh

bentuk, sudah lama tak jadi pembicaraan -- sebelum Buyung

Nasution bicara minggu lalu. Hingga 10 tahun berlalu, peraturan

tersendiri tentang gaji dan tunjangan hakim, masih merupakan

janji undang-undang. Begitu pula kebebasan personil, setelah

institusional, seperti diharapkan orang macam Mr. Lukman,

rupanya macet.

Adnan Buyung Nasution -- seperti banyak yang lain -- ingin

pemisahan mutlak antara kekuasaan badan eksekutif dan judikatif.

"Mengapa tidak menyerahkan segala macam urusan gaji,

pengangkatan dan penempatan hakhn sepenuhnya kepada Mahkamah

Agung?" katanya.

Namun Presiden Soeharto, seperti sambutannya dalam upacara

pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Agung dan para Hakim Agung

yang baru, pekan lalu masih belum menyinggung soal pemisahan

kekuasaan. Yang harus dikembangkan, kata Presiden, justru

kerjasama. "Tentu saja," sambung Presiden, "dalam mengembangkan

kerjasama tadi, kedua-duanya harus teguh menjalankan wewenang

dan tugas masing-masing."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini