Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Barang yang dianggap mewah oleh masyarakat tapi tak tercantum dalam PPnBM, tidak dapat dikategorikan sebagai barang mewah secara sah.

Sistem PPN di Indonesia sejatinya tidak mengenal multitarif.

Efektivitas kenaikan tarif PPN 12 persen tergantung seberapa kuat persepsi publik dalam menentukan sikap.

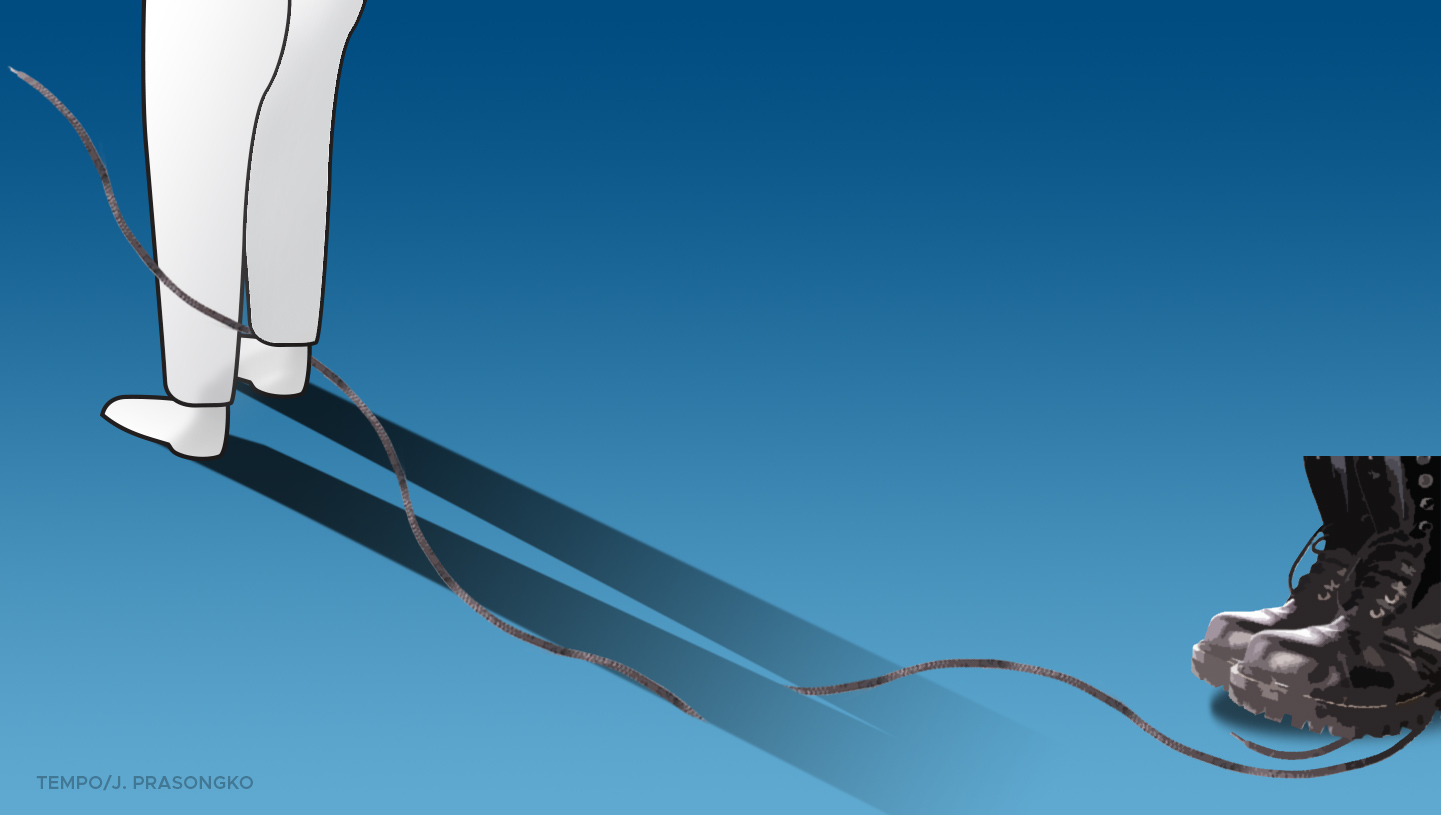

PALU sudah diketok, keputusan sudah ditetapkan. Kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan diberlakukan hanya untuk barang mewah mulai Januari 2025. Di satu sisi, segmentasi kenaikan tarif dari 11 persen menjadi 12 persen menunjukkan pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Redaksi menerima tulisan opini dengan ketentuan panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.