Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seorang kenalan, mantan direktur Bank Indonesia, mengajak saya makan siang. Dan di sela-sela acara bersantap itu, ia tak lupa memunculkan satu topik pembicaraan. Siang itu topiknya adalah asimetri informasi. "Di masa lalu--dan masih ada bekasnya sekarang--pemerintah kita berlaku sangat arogan," katanya. "Masyarakat tidak boleh berbicara karena pemerintah menganggap masyarakat tak tahu apa-apa. Tapi sesungguhnyalah ketidaktahuan masyarakat itu merupakan kesalahan pemerintah. Semua informasi dimonopoli oleh pemerintah dan tidak dibagi dengan rakyat, yang tak lain adalah para constituents."

Kebetulan, persis keesokan harinya, ada berita tentang mantan pejabat yang keseleo kakinya. Pejabat ini mengaku bahwa musibah itu terjadi tak lain karena kesombongannya sendiri. Ketika ia hendak menyeberangi jembatan bambu, warga desa sudah memberitahukan agar berhati-hati. Tapi, karena merasa dirinya mantan tentara yang sigap dan tangkas, ia terus saja melangkah gagah. Lalu, braaak, sebatang bambu patah. Dan ia pun keseleo.

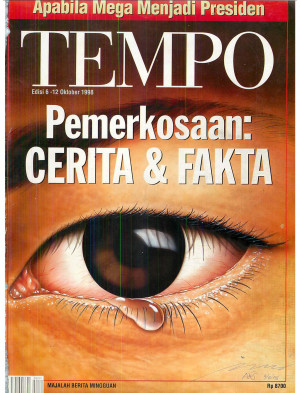

Sayangnya, tidak semua tingkah laku yang takabur dan arogan mendapat ganjaran seketika--seperti yang dialami mantan jenderal itu. Berbicara tentang sikap sombong yang dalam bahasa sehari-hari di Jakarta disebut sok, maka kelahiran kembali TEMPO tampaknya dijiwai oleh kesadaran akan bahaya arogansi itu. Dalam salah satu pernyataan yang menyertai kelahiran majalah ini ada disebutkan, "Kami tidak berpretensi memberitakan kebenaran ?." Ini, menurut saya, merupakan sikap yang paling penting. Orang Jawa mengatakannya sebagai lembah manah, andap asor, rendah hati.

Mengapa pers tidak boleh menyatakan bahwa yang dilaporkannya adalah kebenaran satu-satunya dan kebenaran yang paling utuh? Sebab, dengan bersikap demikian, pers telah mengambil sikap arogan. Seolah-olah hanya perslah yang memonopoli kebenaran. Bukankah pers bisa salah? Bukankah pers juga terdiri atas insan yang terlahir dengan kemampuan untuk berbuat salah?

Mungkin pembaca masih ingat bagaimana pada periode awal mesin cetak, surat kabar ditempatkan di tanah lapang. Dan warga kota datang ke sana untuk membaca, memperoleh informasi, lalu mempergunjingkan apa saja dengan sesama, berinteraksi satu sama lain. Surat kabar pada masa itu merupakan bagian dari budaya dialog. Kala itu, ketika cyberspace belum lahir, para perintis pers justru memahami tugasnya dalam masyarakat, yaitu menyediakan informasi, seraya mewakili suara sunyi kaum minoritas. Melalui berita dan cerita yang diungkapnya, pers juga memicu daya masyarakat untuk mempertanyakan hal-hal yang semula dianggap sebagai kewajaran atau bahkan kebenaran.

Filsuf Amerika John Dewey mengatakan bahwa bila pers mengabaikan peran itu, pers telah pula mengabaikan perilaku demokratis. Kebiasaan yang utama dari demokrasi, menurut Dewey, termasuk "kemampuan untuk beradu argumentasi, kemampuan memahami sudut pandang orang lain, kebolehan meluaskan jangkauan pengertian, dan kesediaan mempersoalkan tujuan-tujuan alternatif yang mungkin bisa diupayakan." Yang paling menarik sebenarnya adalah bagaimana Dewey merumuskan konsep tapal batas pengertian sebagai sesuatu yang bisa dimekarkan. Sebenarnyalah kemampuan dan pengetahuan manusia terus-menerus mengalami penyempurnaan. Ledakan informasi yang terjadi pada era ini telah mengakibatkan ekspansi terhadap tapal batas pengetahuan secara luar biasa. Hanya saja hal itu terjadi pada sekelompok masyarakat yang mampu meng-akses-nya. Di sini, masalah asimetri informasi menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Laporan Tahunan Bank Dunia yang baru saja terbit, kebetulan, menyoroti hal yang sama. Judulnya Knowledge for Development. Ketika informasi melimpah ruah dan begitu mudah dijangkau oleh sebagian masyarakat, masih terjadi kematian 2 juta balita di bagian dunia lain hanya karena kaum perempuan tidak mempunyai pengetahuan bahwa diare bisa dihentikan dengan obat mujarab yang amat sederhana, yaitu larutan air, gula, dan garam. Alangkah sia-sia dan tragisnya kematian itu.

Dalam pengantar laporan tahunan itu, Presiden Bank Dunia James Wolfensohn secara khusus juga mempersoalkan asimetri informasi. Ia mengatakan bahwa kesenjangan pengetahuan akan membuat negara miskin semakin cepat terjerembap dalam keterbelakangan. Globalisasi perdagangan dan arus informasi justru membuka peluang bahaya bagi negara miskin. "Dalam antusiasme kita menyambut informasi jalur cepat, kita tidak sekali-kali boleh melupakan kampung dan daerah kumuh yang tidak memiliki fasilitas telepon, listrik, dan air bersih, begitu pula sekolah dasar tanpa pensil, kertas, dan buku," demikian Wolfensohn.

Tapi, dengan arogansi, kita akan dengan mudah melupakan semua itu. Dengan arogansi, kita membangun tembok-tembok yang memasung kemampuan manusia memekarkan pengetahuan dan keberdayaannya. Hal yang terakhir ini identik dengan kejahatan. Kejahiliahan.

Bondan Winarno

Konsultan Bank Dunia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo