Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

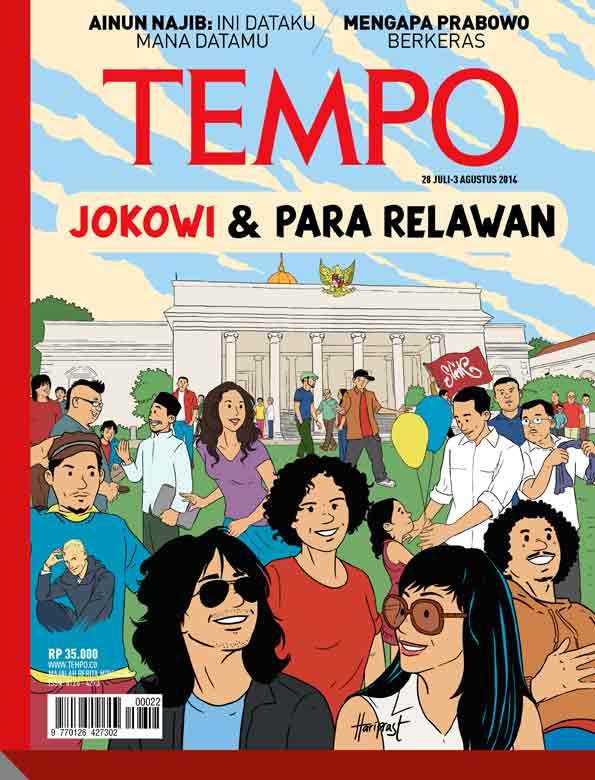

TIDAK sulit menjelaskan lahirnya fenomena pertama kali dalam sejarah pemilihan umum Indonesia pada Pemilihan Presiden 2014: dukungan masif para relawan.

Pertama, calon terpilih Joko Widodo secara diametral berhadapan dengan calon yang merepresentasikan masa silam: Prabowo Subianto. Ia mantan menantu Presiden Soeharto dan dikenal memiliki rekam jejak buruk soal pelanggaran hak asasi manusia.

Keterlibatannya dalam penculikan aktivis prodemokrasi menjelang era reformasi seolah-olah "tertutupi" keterampilannya memotret diri sebagai tokoh yang tegas. Potret diri Prabowo itu dianggap pemilihnya sebagai antitesis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kerap dipersepsikan peragu. Padahal, dalam hal Prabowo, ketegasannya ketika berada dalam sistem komando menunjukkan ia pemimpin yang mengutamakan instruksi dan minim diskusi. Prabowo tidak pernah dididik dalam pola kepemimpinan bottom-up.

Kedua, Prabowo bertolak belakang dengan Jokowi, yang justru tekun mendengarkan keluhan "orang bawah". Jokowi populer dan mewakili publik kebanyakan—orang ramai yang mengharapkan kepemimpinan sipil, mereka yang merasa alergi terhadap birokrasi dan partai politik. Mereka yang bergerak di luar birokrasi dan partai inilah yang membangkitkan fenomena relawan.

Sejarah mencatat, untuk pertama kali hadir kandidat yang menjadi daya tarik kuat bagi mereka yang tak berpartai, tak berbendera, bahkan yang selama ini tak sudi memilih alias "golput". Ia memang disorongkan oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan empat partai lain. Tapi sesungguhnya ia tidak lahir dari partai.

Sebelum berlaga dalam pemilihan Wali Kota Solo pada 2005, Jokowi "hanya" pengusaha mebel. Dalam proses pemilihan kepala daerah Solo, Jokowi dan PDIP ibarat tumbu ketemu tutup. Sang kandidat tak mengiba. Ia dan PDIP saling membutuhkan. Simbiosis itu pula yang membawanya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Patut disayangkan, ketika Jokowi disorongkan menjadi calon presiden, luas dipercaya PDIP tidak menyokongnya sepenuh hati. Sebagian pengurus partai menganggap Jokowi bukan "orang dalam", tak berdarah biru. Salah satu—jika bukan satu-satunya—yang membuat Jokowi bertahan sebagai calon presiden adalah elektabilitasnya yang tak tertandingi kandidat mana pun.

Pesona Jokowi, mungkin juga kecemasan terhadap munculnya militerisme, membuat relawan bekerja dalam skala yang masif membela sang kandidat. Kita terperanjat ketika pada 5 Juli lalu di Gelanggang Olahraga Bung Karno, lebih dari 100 ribu orang menyemut dalam konser Salam Dua Jari mendukung calon presiden nomor urut dua tersebut. Di panggung, para musikus dan pekerja seni bekerja secara sukarela, seperti sanak famili yang tanpa dibayar mempersiapkan kenduri keluarga.

Di dunia maya, orang-orang menyiapkan pelbagai aksi. Dipelopori penyanyi, bintang film, dan pekerja hiburan lainnya, mereka menciptakan tanda pagar #AkhirnyaMilihJokowi—sebuah ajakan kepada mereka yang belum punya pilihan. Di laman mikroblog Twitter, hashtag itu sempat menjadi topik terhangat dunia. Musikus asing dibujuk untuk ikut mendukung. Tercatat musikus Sting dan Jason Mraz ikut memberikan sokongan. Rekening masyarakat yang menyumbang Jokowi terkumpul hingga lebih dari Rp 100 miliar.

Kerja keras orang ramai ini semestinya tak disia-siakan presiden terpilih. Dukungan para relawan selayaknya menjadikan Jokowi lebih percaya diri bahwa ia mesti "bebas" dari belenggu partai. Tekad Jokowi membentuk kabinet profesional karena itu patut dipertahankan.

Tak perlu mengulangi kesalahan Susilo Bambang Yudhoyono yang selama dua periode terbelenggu oleh matriks perwakilan dalam menyusun kabinet. Pada masa itu, pemerintah membagi jatah menteri berdasarkan wilayah geografis Indonesia—juga representasi etnis, partai dan nonpartai, jenis kelamin, tua-muda, anggota ormas agama ini dan itu—sehingga cenderung mengabaikan aspek kecakapan.

Rencana Jokowi menyusun kriteria menteri, baru kemudian mencari kandidat yang cocok, merupakan gagasan segar yang menimbulkan harapan. Dengan pendekatan ini, penyusunan kabinet bisa menghindari kebiasaan bagi-bagi jatah kementerian di antara anggota koalisi.

Pada masa awal pemerintahannya, tugas terpenting Jokowi adalah menyatukan kembali pemilih yang terbelah. Selain 70 juta orang yang memilihnya, terdapat 62 juta lain yang tak mencoblos untuknya. Kelompok terakhir ini perlu didekati. Mengganti salam satu atau dua jari di masa kampanye dengan salam tiga jari–simbol persatuan Indonesia–merupakan tindakan simpatik. Tapi itu saja tidak cukup.

Jokowi akan diuji lewat susunan kabinetnya, juga program kerjanya yang diharapkan prorakyat. Ini yang akan merekatkan kembali rakyat sekaligus membuktikan ia mampu mengemban amanat orang ramai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo