Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemberani adalah titel yang layak disematkan kepada Munir. Keberanian yang lahir dari kumpulan perhitungan, akal sehat, nyali, dan sikap.

Jalan para pejuang HAM tidaklah mudah, terlebih berhadapan dengan rezim anti-hak asasi manusia seperti saat ini.

Bagi gerakan buruh Indonesia, keberanian Munir juga telah menjadi fondasi penting, terutama melalui kasus Marsinah yang terbunuh pada 1993.

BERANI! Dari sekian banyak kenangan yang lahir dan tersisa tentang Munir, aku menemukan kata berani sebagai pilihan penting untuk menggambarkan seperti apa sosoknya. Tentu saja, kita bisa merunut bagaimana pengalaman Munir ketika masih menjadi pejuang hak asasi manusia di Jawa Timur. Munir sudah kenyang dengan berbagai bentuk teror dan intimidasi dari pihak-pihak yang terganggu oleh aktivitasnya.

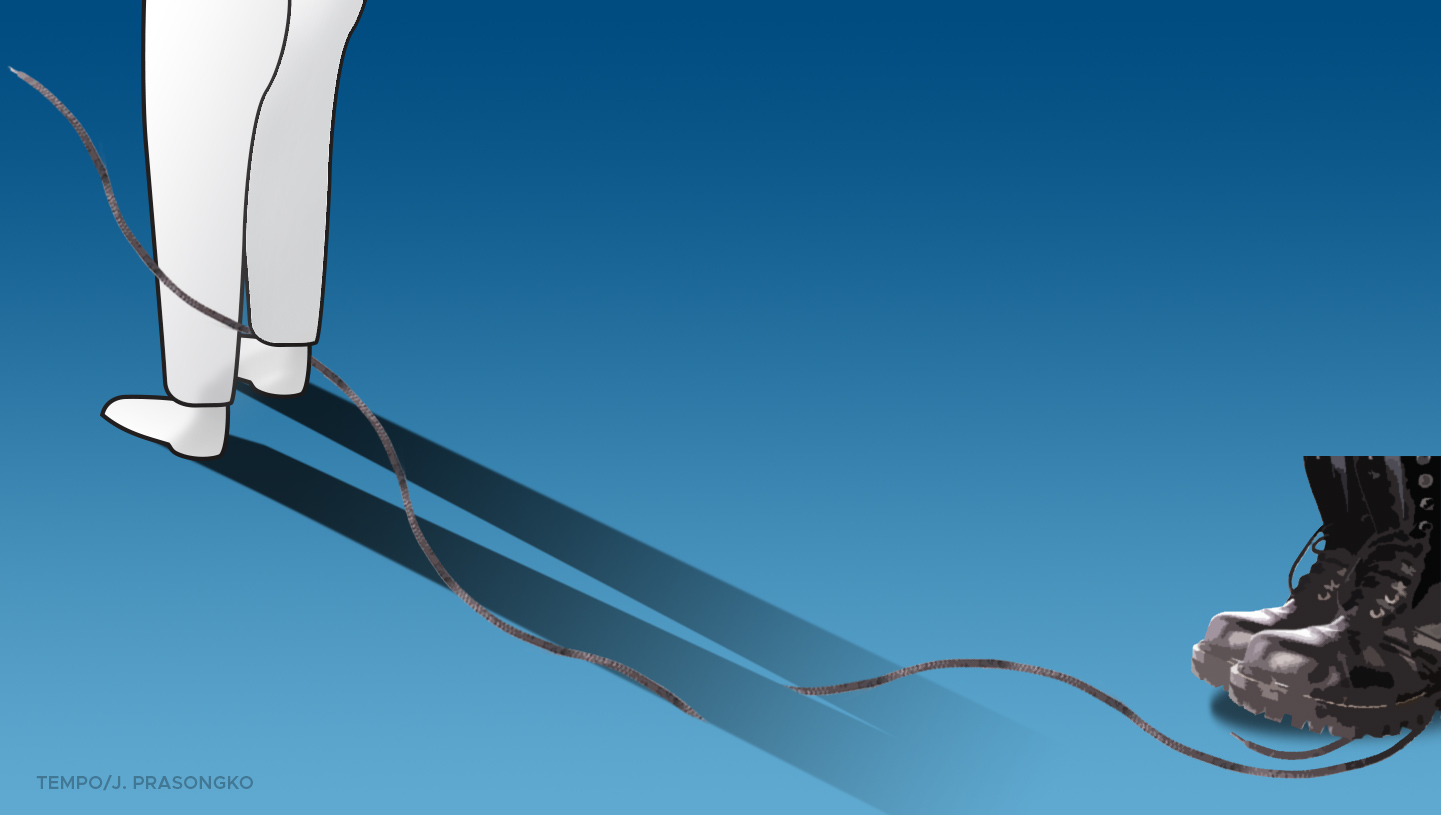

Pemberani adalah titel yang layak disematkan kepada Munir. Keberanian yang lahir dari kumpulan perhitungan, akal sehat, nyali, dan tentu saja kemampuan bersikap. Kesetiaan pada pilihan dan meyakininya sebagai kebenaran. Hal itu pula yang mendorong Munir melakukan “tugas kemanusiaannya” untuk berada di depan para korban yang dipinggirkan, disingkirkan, dan dibunuh negara.

Munir menjadi juru bicara rakyat miskin korban pelanggaran HAM dan dengan lantang mengkritik segala kejahatan yang dilakukan oleh negara. Munir menghadang kekuasaan yang korup dan menindas. Keberanian menjadi warisan terbesar Munir untuk kita semua, orang-orang yang sejalan dengan pilihannya.

Mengutip Majalahsedane.org, Munir menyebutkan bahwa semua pekerjaan pastilah memiliki risikonya sendiri, “Ah, setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Jika bisa menghindar, ya dihindari. Tapi, jika tidak bisa menghindar, ya harus dihadapi. Yang penting kita harus tetap cerdas. Kalau kita ketakutan, justru mereka akan senang, karena tujuan mereka sudah tercapai.” Pernyataan itu menegaskan bahwa rasa takut harus dilawan karena rasa takutlah yang menjadikan manusia mundur dari pilihan untuk berjuang.

"Aku harus bersikap tenang walaupun takut untuk membuat semua orang tidak takut,” menjadi pelecut bagi siapa pun yang mendampingi korban agar tidak sejengkal pun mundur. Tentu saja, Munir mendorong agar para pembela korban tetap tenang dan tidak mundur menghadapi ancaman. Kalau kita takut, bagaimana dengan orang-orang yang berada di sekitar kita? Pilihan yang tidak mudah, tapi harus ditempuh.

Suciwati, istri Munir, juga menegaskan hal serupa ketika meluncurkan buku berjudul Mencintai Munir di Jakarta, dua tahun lalu, bertepatan dengan peringatan 18 tahun terbunuhnya Munir. Dalam buku Mencintai Munir, Suciwati menceritakan harga mahal yang harus ditebus atas keberanian Munir, meregang nyawa di langit, dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura pada 7 September 2004.

Racun arsenik membunuhnya! Suciwati menyebutkan bahwa jalan para pejuang HAM tidaklah mudah, terlebih berhadapan dengan rezim anti-hak asasi manusia seperti saat ini. “Keberanian menjadi kata kunci untuk terus berhadapan dengan semua ancaman, jangan takut dan mundur,” dia menegaskan. Melalui buku tersebut, Suciwati hendak mengatakan bahwa jalan para pejuang HAM tidaklah mudah, terlebih di hadapan rezim yang tak mengenal penegakan HAM.

Bagi gerakan buruh Indonesia, keberanian Munir juga telah menjadi fondasi penting, terutama melalui kasus Marsinah yang terbunuh pada 1993. Marsinah adalah aktivis buruh PT CPS Sidoarjo, Jawa Timur. Mayatnya ditemukan di hutan yang berlokasi di Dusun Jegong, Desa Wilangan. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, tanda-tanda bekas penyiksaan berat.

Bersama aktivis HAM lainnya, Munir memperjuangkan keadilan bagi Marsinah, berhadapan dengan Komando Daerah Militer V Brawijaya melakukan advokasi dan serangkaian investigasi untuk membongkar kasus pembunuhan Marsinah yang diduga dilakukan aparat militer. Munir ditunjuk menjadi salah seorang pengacara untuk kasus Marsinah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bianto, aktivis serikat buruh yang juga pengorganisasi dalam pemogokan Marsinah dan teman-temannya di PT CPS Sidoarjo, Jawa Timur, menceritakan bagaimana titik kulminasi tekanan tentara dalam advokasi kasus pembunuhan Marsinah. Kepada Munir, dia menyebutkan bahwa mati hanya masalah waktu, antre menunggu giliran siapa yang lebih cepat. Saat itu, Munir menjawab seraya berseloroh, “Aku dhisik rapapa, Mas.” Artinya, "Aku duluan tidak apa-apa." Munir adalah pemberani yang telah berhitung dengan sangat lugas, kematian hanya masalah waktu. Tidak perlu kecut dan takut.

Tanggal 8 Desember 2024, ketika politikus seantero negeri sedang sibuk mengkalkulasi “keuntungan politik” setelah pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, orang-orang tetap hidup dalam tekanan dan kekhawatiran. Buruh-buruh di pabrik tak menikmati kesejahteraan karena undang-undang yang buruk, hasil kongkalikong pemerintah dan parlemen merampas upah mereka.

Petani kehilangan lahan dan sejengkal tanah karena mesti dipaksa pergi demi proyek strategis nasional: bendungan, bandar udara, jalan raya, dan istana presiden yang megah. Guru-guru honorer hidup dalam tekanan jam mengajar yang panjang dengan perut yang tetap lapar. Nelayan gagal melaut karena kapal mereka tak punya lagi solar. Ratusan, ribuan, jutaan lainnya berdiam diri dalam nasib yang sama. Pemilu yang menelan biaya triliunan rupiah tak menyisakan kebahagiaan apa pun untuk rakyat yang dipaksa memilih.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tanggal 8 Desember 2024, pagi yang muram. Bukan semata karena cuaca mendung pada musim hujan, tapi juga karena ketidakpastian yang terus menghantui mereka yang bernama korban, rakyat: buruh, petani, nelayan, guru honorer, dan ribuan orang lain. Semua nama itu kita temukan dalam jejak Munir.

Di hutan Papua, kita menemukan jejak Munir, membela masyarakat adat yang tersingkir dari rumahnya. Di perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan, kita melihat tapak kaki Munir, berdiri gagah membela buruh migran. Di hadapan ribuan buruh yang berjejal dan tergerus nasibnya di pabrik-pabrik dan rumah kontrakan yang kumuh, kita mendengar suara Munir membela nasib mereka. Di Istana, kita menemukan jejak Munir, berupa ceceran darah Munir di sela tapak kaki tentara, yang patuh menunggu perintah dari para jenderal yang berebut kuasa. Di Istana, kita menemukan jejak itu, anyir darah!

Delapan Desember, terus berjalan ke timur, berusaha menemukan jawaban: kenapa Munir dibunuh? Di atas pusaranya, aku lontarkan doa-doa. Berdamai dengan takdir Tuhan. Tapi tetap saja tergores sebuah luka seperti tusukan sangkur. Delapan Desember, pada hari kelahiranmu ini, kami menyalakan bara api dan tak akan pernah memadamkannya lagi.

Seandainya hari ini masih bersama kita, Munir akan berusia 59 tahun...

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.