Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saya bosan Kahlil Gibran, tapi sejenak kata-katanya melintas di kepala:

Pohon-pohon adalah sajak yang ditulis bumi

ke atas langit.

Kaki saya mencari injakan akar di hutan gambut itu, sambil berjalan setapak demi setapak di air kemerahan yang menggenang di antara pokok-pokok jelutung dan ramin. Dahan batang-batang muda itu masih lebat merintangi jalan, tapi segera tampak: "sajak yang ditulis bumi" telah hampir terhapus di Sungai Sabangau.

Jutaan pohon telah ditebang. Hutan tropis Kalimantan Tengah seluas 568.700 hektare punah. Keserakahan manusia—merampas kayu meranti tak henti-hentinya untuk memperkaya diri—telah melukai lingkungan ini sampai ke intinya.

Lima belas tahun lamanya, sejak 1980, penjarahan itu berlangsung.

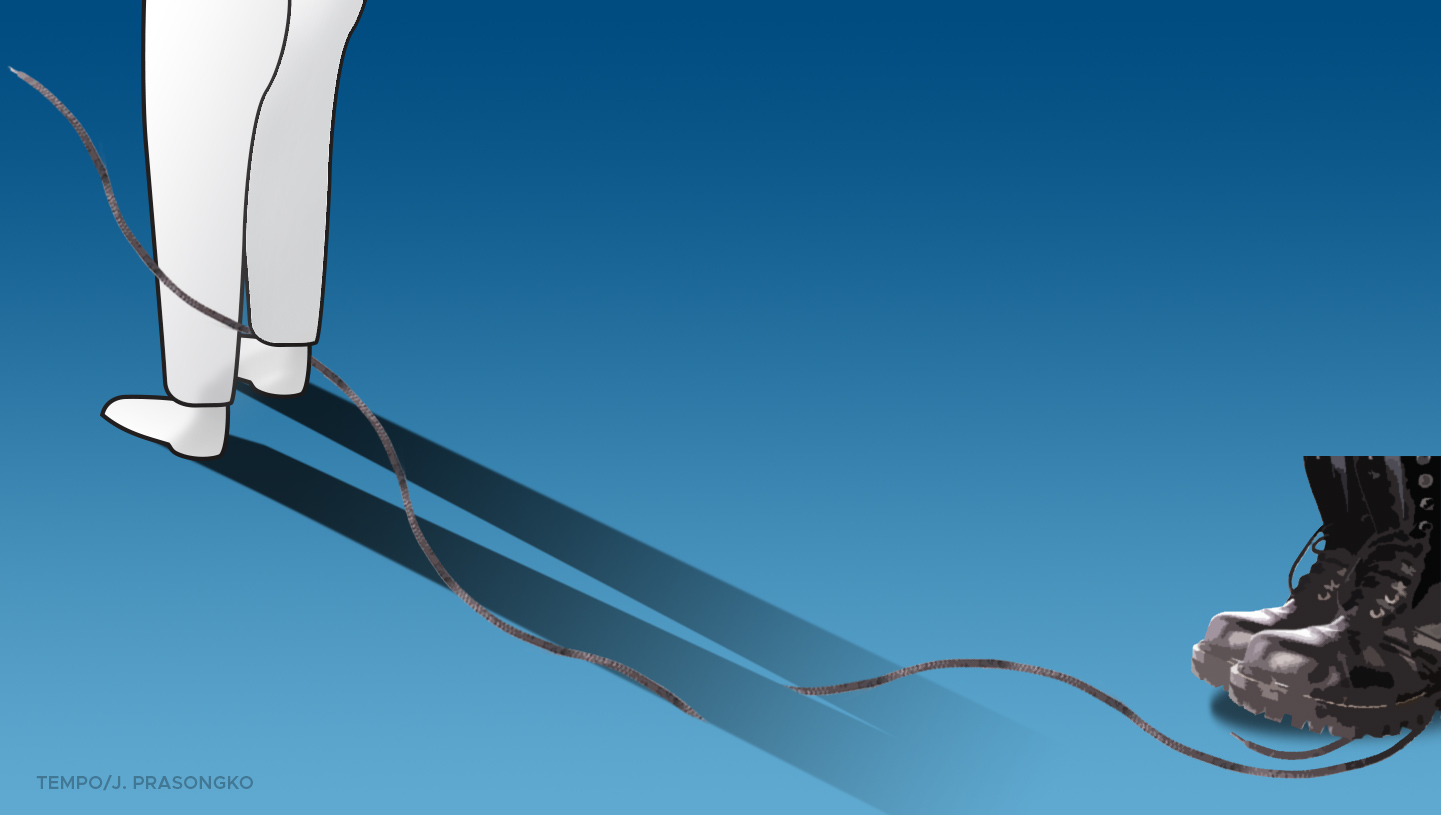

Manusia adalah "super-predator", kata orang. Tapi saya kira bukan, sebelum datang pasar besar, modal besar, kuasa politik besar, dan kerakusan besar. Dan di Indonesia, 1980-1995, keempat anasir itu bergabung: klimaks zaman yang bernama "Orde Baru". Negeri dibangun dengan ke-tak-sabar-an yang destruktif.

Tahun 1995: Presiden Soeharto memutuskan 1,5 juta hektare hutan gambut Kalimantan Tengah dimusnahkan untuk membuat sawah. Rakyat setempat tak bisa menolak. Para pakar tahu proyek itu sebuah kesalahan (padi tak tumbuh di bekas lahan gambut, yang tingkat keasamannya tinggi), tapi mereka tak bisa berbicara. Dalam novel Sarongge Tosca Santoso digambarkan bagaimana niat untuk menyiapkan lahan pangan itu berakhir dengan malapetaka.

Dalam sepucuk surat kepada kekasihnya, Husin, Karen yang mengunjungi tempat itu bercerita: cadangan air dikeringkan, diubah jadi saluran irigasi yang berpuluh-puluh meter panjangnya. Parit-parit baru membuat gambut tak mampu lagi menyerap air bila musim hujan tiba. Kemarau jadi bencana: air kurang, hutan di sekitar selalu terbakar. Penduduk hidup terjepit. Tulis Karen: "...hasil hutan pun tak bisa didapat lagi."

Di bawah "Orde Baru", kemerdekaan bersuara tak mati sendirian. Hutan ikut mati. Ketika politik jadi panglima dan ilmu ditaklukkan, tak perlu lagi hasil penelitian. Ketika segala sesuatunya dipaksakan, akal sehat tak berfungsi.

Novel Sarongge bercerita: ketika Presiden Soeharto datang untuk melihat sendiri "Proyek Lahan Gambut" itu, para bawahan bergerak cekatan. "Pohon-pohon pisang yang sedang berbuah dipindahkan... ke kebun bekas gambut. Padi-padi yang hampir panen dari sawah-sawah Kalimantan Selatan dicabuti, untuk [juga] dipindahkan.... Seolah lahan gambut itu memang sudah siap berproduksi. Memenuhi mimpi sang presiden...."

Dilihat dari atas, yang di bawah sering menipu. Raja-raja lama dan dunia modern melakukan kesalahan yang sama. "Manusia modern merasa bisa menguasai alam, dan mengubah semaunya," tulis Karen pula. "Padahal, banyak hal yang tak kita ketahui...."

"Manusia modern" jenis itu tak cuma bagian yang tragis sejarah Indonesia. Pada akhir 1980-an, James Scott menulis telaah yang memaparkan melesetnya ideologi "modernis tinggi" ketika penguasa dan birokrasi Negara melihat ke kehidupan sehari-hari di "bawah". Seeing Like a State memaparkan pelbagai contoh state-optics yang tajam fokusnya tapi luput menangkap kenyataan yang rumit. Contoh yang menarik berkembang di Prusia dan Saxony di abad ke-18.

Di kerajaan Jerman itu, tatapan "ilmu" merumuskan hutan sebagai "arus komoditas yang bisa dijual". Semua diringkus bagi pendapatan Kerajaan. Maka hilanglah pepohonan, semak belukar, dan tanaman yang tak laku. Bahkan juga disisihkan tetumbuhan yang bisa dibuat obat, pohon yang bisa diraut jadi permainan dan dibuat jadi benda keindahan.

Akhirnya, ukuran pohon dibakukan, dan ditetapkanlah pohon yang dianggap normal, Normalbäume. Hutan pun jadi "mesin komoditas tunggal" yang gampang serentak terserang hama atau rusak oleh badai.

State-optics: Negara memandang hutan, menyederhanakannya—dan tak sanggup menyelamatkannya. Hutan terbakar, berkali-kali, tapi api selalu dilihat dari atas: dari keputusan Presiden, dari meja birokrasi, dari pesawat penyiram air yang tak pernah sanggup memadamkan bara.

Agak di luar Kota Palangkaraya saya bertemu dengan Januminro Bunsal. Laki-laki 56 tahun ini dengan tenaga sendiri merestorasi hutan gambut, sepetak demi sepetak. Ia adalah antitesis bagi state-optics: orang Dayak yang tak menatap hutan dari jendela perpustakaan. Ia merawat pepohonan dengan pengetahuan yang rinci, pengalaman yang tak sebentar, dan dengan akrab dan telaten. Maka ia tahu bahwa cara memadamkan kebakaran hutan bukanlah menyewa pesawat penyemprot air yang mahal. Januminro membangun puluhan sumur bor dengan pompa penyemprot dan mematikan api yang memusnahkan pohon-pohon dari dekat.

Ia tak mengutip Gibran. Tapi ia tahu pohonku bukanlah pohonku, melainkan hidup yang melindungi bumi anak-anakku, anak-anakmu.

Goenawan Mohamad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo