Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

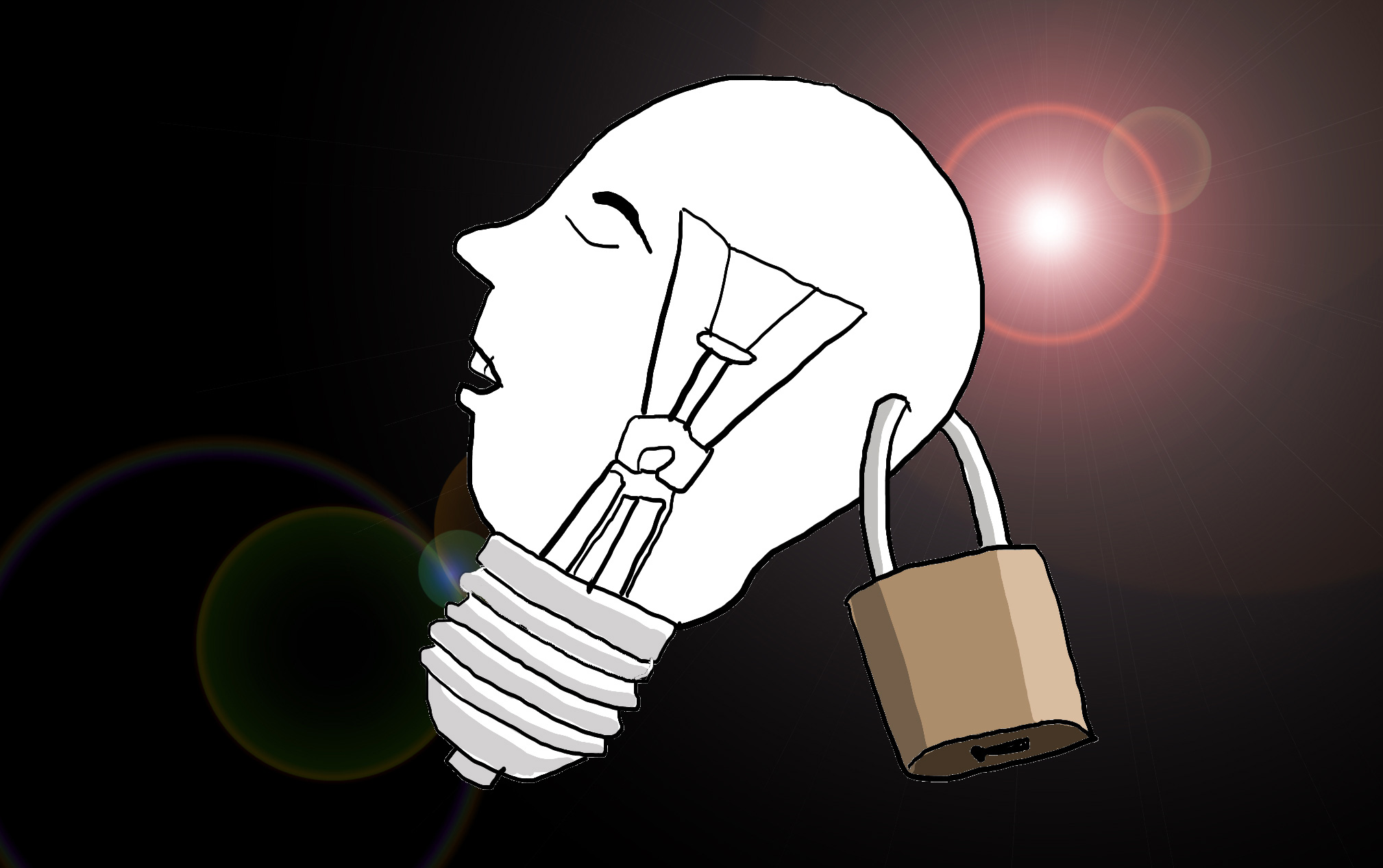

Atas nama netral, kaum intelektual dipaksa diam terhadap kekuasaan.

Pandangan ini mengabaikan tanggung jawab kaum intelektual.

Kaum intelektual harus membela kepentingan rakyat.

Herdiansyah Hamzah

Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kata “netral” kerap kali disematkan kepada kaum cendekiawan. Mereka dipaksa diam atas keputusan penguasa kendati berdampak buruk bagi rakyat. Ini jelas pikiran dangkal, pertanda sesat pikir tentang tanggung jawab kaum intelektual. Kaum intelektual seharusnya menjadi suluh yang membuka borok kekuasaan yang abai dengan kehendak rakyat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Noam Chomsky dalam The Responsibility of Intellectuals (1967) menyatakan, “Kaum intelektual harus berada dalam posisi untuk mengungkap kebohongan pemerintah, untuk menganalisis tindakan sesuai dengan penyebab dan motif mereka, dan sering kali memiliki niat yang tersembunyi”. Karena itu, kata "netral" tidak boleh ada dalam kamus kaum intelektual.

Dalam bukunya yang masyhur, From Prison Notebooks (1971), Antonio Gramsci menyebut bahwa, “Semua orang berpotensi menjadi intelektual, tapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual.” Gramsci menolak pandangan tradisional yang mengelompokkan kaum intelektual berdasarkan aktivitas berpikirnya secara profesional. Kaum intelektual harus dicirikan berdasarkan fungsi yang mereka kerjakan secara organik. Karena itu, mustahil memagari kaum intelektual dari berbagai urusan kehidupan. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer dalam Anak Semua Bangsa (2002), “Semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang yang berpikir.”

Moral publik

Muhammad Hatta, dalam pidatonya, "Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia" (1957), menyebutkan bahwa kaum inteligensia Indonesia mempunyai tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat. Apakah duduk dalam pimpinan kenegaraan dan masyarakat atau tidak, ia tidak akan terlepas dari tanggung jawab. Ia harus menegur dan menentang perbuatan yang salah dengan menunjukkan perbaikan menurut keyakinannya. Sebab, berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat atau negara berarti mengkhianati dasar kemanusiaan, yang seharusnya menjadi pedoman hidup kaum inteligensia umumnya. Karena itu, moralitas kaum intelektual harus diletakkan pada kehendak publik.

Dalam sebuah kuliah umum melalui program The Reith Lectures yang diselenggarakan oleh BBC pada 1993, Edward W. Said menjelaskan apa yang disebut sebagai “moral publik”. Said berujar, “Intelektual merupakan individu dengan peran publik tertentu dalam masyarakat yang tidak dapat direduksi begitu saja. Bagi saya adalah, intelektual adalah individu yang diberkahi dengan keistimewaan untuk mewakili, mewujudkan, mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi, atau pendapat kepada dan juga untuk publik.” Moral inilah yang harus dipelihara oleh kaum intelektual. Moral yang meneguhkan tanggung jawab kaum intelektual untuk senantiasa terjaga dengan persoalan rakyat di sekelilingnya.

Kejahatan kemanusiaan

Di tengah gelombang kebijakan penguasa yang menjauh dari kehendak rakyat, kaum intelektual harus berani mengambil sikap berseberangan dengan kekuasaan. Sebab, diam dan membisu adalah pertanda kaum intelektual telah membunuh rasa kemanusiaannya. Meminjam istilah Jules Verne dalam Twenty Thousand Leagues Under The Sea, “Aures habent et non audient”, jangan sampai punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tapi tidak mampu berbicara. Kaum intelektual harus menjaga jarak dengan kekuasaan karena kekuasaan meruntuhkan obyektivitas dan membunuh daya kritis dalam memandang segala persoalan. Kekuasaan hanya akan melahirkan apa yang disebut oleh Romo Y.B. Mangunwijaya sebagai "intelektual kelas kambing", yakni intelektual yang menghitung 4 × 4 = 20 akibat telah dibutakan oleh kekuasaan.

Pada saat yang bersamaan, kaum cendekiawan harus terus mengasah dan mempertajam rasa kemanusiaannya. Dengan mengutip ahli pikir India, Swami Vivekananda, Sukarno berujar, “Jangan bikin kepalamu menjadi perpustakaan. Pakailah pengetahuanmu untuk diamalkan.” Sukarno ingin memberi pesan agar ilmu dan pengetahuan jangan dijadikan kesenangan pribadi, tapi harus dipergunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Senjata itu untuk menghapus penjajahan manusia atas manusia lainnya dan bangsa atas bangsa lainnya. Karena itu, kaum intelektual harus mempertegas posisi pembelaannya untuk kepentingan rakyat. Tanpa keberpihakan, ilmu dan pengetahuan itu hanya akan berubah menjadi kejahatan, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo