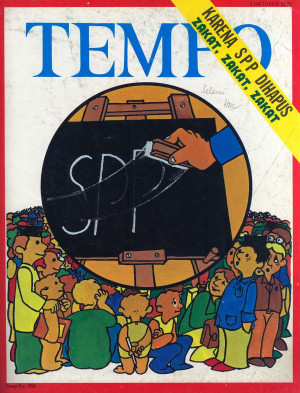

SEBUAH oplet tua yang dihadang serombongan pelajar di Lapangan

Banteng, Jakarta, ditulisi kapur: SPP Gila. Beberapa di

antaranya berteriak: "SPP, Surat Pemerasan Pendidikan".

Sementara Prof. Bachtiar Rifai, waktu itu Dirjen Pendidikan

(sekarang ketua LIPI) memberikan alasan berlakunya SPP, karena

anggaran biaya pendidikan tidak memadai. "Orang tua terpaksa

menjadi sapi perahan", katanya. Itu terjadi di tahun 1971,

lahirnya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)

Lima tahun kemudian, 16 Agustus 1976 di depan sidang DPR,

Presiden dalam pidato kenegaraannya antara lain memutuskan

menghapuskan SPP, untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD yang

akan berlaku mulai tahun depan."Ini langkah kecil, tapi punya

arti besar", ucap Presiden. Kecil, karena beban orang tua baru

sebagian kecil yang dapat diringankan. Besar karena keputusan

itu merupakan langkah menuju ke arah pelaksanaan UUD pasal 31:

setiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal itu,

demikian Presiden, telah memberi isyarat bahwa dalam jangka

panjang negaralah yang harus menyediakan pendidikan secara

cuma-cuma kepada warganegaranya. "Tapi itu belum mungkin

terwujud seluruhnya sekarang. Kita akan mengarah ke sana",

tambah Presiden lagi.

Bagi banyak orang, keputusan Presiden yang datangnya seperti

mendadak itu memang cukup mengejutkan. Dan sekaligus

menggembirakan fihak orang tua tentunya. Sebab selama hampir 6

tahun dengan SPP, peraturan yang mewajibkan fihak orang tua

turut menyumbangkan uang untuk pendidikan anak-anaknya itu,

hampir selalu ricuh. Padahal, ketika Menteri Mashuri pertama

kali memperkenalkan peraturan itu jelas tak bermaksud buruk.

Katanya SPP yang disusun berdasarkan aas keadilan itu, selain

dimaksudkan untuk menggalang partisipasi yang harmonis antara

komponen penanggung jawab pendidikan, yaitu orang tua,

masyarakat dan pemerintah, juga dimaksudkan untuk melindungi

orang tua murid dari pelbagai macam pungutan yang sangat

memberatkan pada waktu penerimaan murid baru. Justru di saat

para orang tua murid berada dalam posisi yang amat lemah: perlu

bangku sekolah buat anak-anaknya.

Betulkah lantas orang tua murid terhindar dari pemerasan?

Mengambil contoh Jakarta, nampaknya maksud baik pemerintah itu

hampir tak pernah mencapai sasarannya. Aas keadilan,

keseimbangan dan perataan, sering terasa tak adil. Sebab kadang

terdapat anak orang tua yang berpenghasilan rendah dengan anak

orang tua yang berpenghasilan tinggi, membayar SPP yang sama

jumlahnya. Juga timbul kericuhan, siapa dan bagaimana mengontrol

pendapatan orang tua murid? Kelemahan seperti itu tak jarang

hanya mengundang "oknum" guru untuk menambah penghasilannya.

Sementara orang tua ramai-ramai berusaha menghindarkan bayar

SPP.

Hampir setiap tahun ajaran baru, soal SPP ini tetap tak pernah

selesai. Karena itu barangkali, dua tahun lalu, Menteri P & K

Sjarif Thajeb melakukan penyempurnaan SPP. Dengan optimis

menteri ini menyebutkan kelebihan dari SPP yang disempurnakannya

dibanding dengan SPP lama. SPP yang mulai berlaku pada tahun

pelajaran 1975 itu katanya diterapkan prinsip flate rate:

besarnya pungutan untuk semua wajib bayar pada satu atau semua

sekolah dalam satu daerah disamakan. Variasi tarif yang terbagi

dalam kategori yang ditetapkan potongan 50% sampai kepada yang

bebas SPP, dimaksudkan untuk memberi keringanan kepada wajib

bayar yang tidak atau kurang mampu. Tak lupa dicantumkan

larangan keras bagi sekolah untuk melakukan pungutan lain di

luar SPP. Kemudian bersamaan dengan keluarnya SPP baru,

pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk pembemtukan Badan

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Tugasnya, antara lain

mengusahakan bantuan masyarakat baik berupa benda, uang, maupun

jasa dengan tidak menambah beban wajib bayar.

Namun dalam pelaksanaannya SPP baru itu tetap masih mengundang

penyempurnaan lagi. Peraturan hasil keputusan Menteri P & K,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu toh nyatanya tak

praktis. Sekolah mengeluh, karena hasil SPP mesti disetor dulu

ke bank, susah untuk diambil lagi untuk keperluan sekolah. Itu

saja sudah melahirkan lagi keputusan. Menteri P & K yang baru,

berisi pemberian wewenang penuh kepada Kepala Sekolah SD untuk

menggunakan bagian SPP sebesar 50% (yang lain, berdasarkan

peraturannya, 30O untuk Kesejahteraan Personil Sekolah, 10%

masing-masing untuk pos Perbaikan Sarana dan Kegiatan, dan

Supervisi dan Pengelolaan SPP) untuk pos Penyelenggaraan

Sekolah, tanpa menyetorkan dulu ke Bank. Penyempurnaan itu

berlaku untuk tahun pelajaran 1976 ini.

SPP nampaknya memang lebih banyak merepotkan ketimbang membantu

kelancaran pendidikan. Selain menambah beban orang tua dan guru

-- karena harus mengurus SPP, sebenarnya biaya yang diperoleh

dari pos ini pun "tak ada sepersepuluhnya dari seluruh biaya

pendidikan", ujar Prof Dr. Setijadi, Ketua Badan Pengembangan

dan Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (BP3 K). Karena itu

keputusan Presiden untuk menghapus SPP kelas 1 sampai dengan

kelas 3 SD, menurut Setijadi, pengaruhnya terhadap biaya

pendidikan tak akan terlalu besar. Diperkirakan akibat

penghapusan itu, uang yang hilang berjumlah Rp 3 milyar lebih,

yang berasal dari kira-kira 60% murid SD tersebut.

Namun Setijadi mengakui: Jumlah uang SPP itu walaupun kecil,

bagi sekolah-sekolah yang bersangkutan memiliki arti yang sangat

besar. Bukan saja untuk pos Penyelenggaraan Sekolah, misalnya

keperluan sehari-hari yang mendadak seperti kapur atau genting

bocor. Tapi di beberapa daerah misalnya Jakarta SPP bagi guru

merupakan salah satu sumber tambahan penghasilan. "Sangat besar

artinya buat guru-guru itu", ujar Setijadi "tapi saya kira

pemerintah tidak akan sembarang menghapus SPP, kalau belum

difikirkan penggantinya". Belum secara jelas disebutkan,

bagaimana bentuk pengganti SPP yang bakal hilang itu. Namun

Setijadi menunjuk bagian pidato Presiden yang menyebutkan bakal

adanya perbaikan gaji pegawai negeri mulai tahun depan. "Ada

kenaikan gaji guru dan tambahan biaya operasionil", katanya.

Sementara Basyuni Suryamihardja, Ketua PGRI, juga mengharapkan

agar gaji guru dinaikkan. "Karena dengan SPP, pada prinsipnya

PGRI tidak setuju guru dapat bantuan dari orang tua", katanya.

Ketua PGRI itu dari dulu kurang setuju dengan SPP. "Kalau memang

ingin mendemokrasikan tanggung jawab pendidikan pada masyarakat,

Pajak Pendidikan semacam pajak radio misalnya, lebih baik dari

pada SPP", ujar Basyuni. Dan bentuk pajak pendidikan ini

nampaknya disokong oleh banyak kalangaa, seperti Ki Suratman,

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Mohamad Said dari Taman Siswa dan

Sayuti Melik, anggota DPR. Tapi kongkritnya bagaimana? "Belum

ada konsep, baru gagasan saja", ujar Basyuni.

TENTU saja belum pasti, apakah setelah SPP hapus semua, maka

biaya pendidikan dari masyarakat akan dilahirkan dalam bentuk

pajak pendidikan. Yang jelas seperti yang dikatakan Presiden,

keputusan menghapus SPP itu akan dapat mendorong pelaksanaan

kewajiban belajar. "Karena orang tua yang tidak mampu bayar SPP

telah dapat kita singkirkan sebagian", katanya. Itu pun dengan

pembangunan SD-SD Inpres dan perbaikan ribuan gedung sekolah,

pada akhir Pelita II nanti pemerintah baru mentargetkan sekitar

85% anak usia SD yang bisa tertampung. Karena memang akibat

penghapusan SPP itu, pengaruhnya terhadap kenaikan jumlah anak

yang masuk sekolah SD tak terlalu besar. Setijadi menaksir

hanya akan ada kenaikan, 1 sampai 2%. "Penghapusan SPP itu tidak

semata-mata dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah anak yang

masuk sekolah SD, tapi bagaimana agar mereka yang sudah di

bangku SD bisa menyelesaikan pelajarannya sampai tamat", ujar

Setijadi. Angka putus-sekolah di tingkat sekolah ini, memang

bukan main besarnya. Hanya kira-kira 40% yang berhasil

menyelesaikan sekolahnya sampai kelas VI SD. Selebihnya putus di

tengah jalan. Padahal, demikian Setijadi, sampai saat ini

diperkirakan sudah 90% anak usia SD yang pernah mengecap bangku

sekolah. Namun tak sedikit yang keluar lagi dengan bermacam

alasan, terutama di desa. Seperti bekerja dengan orang tuanya,

atau memang tidak kuat bayar SPP. Jumlah golongan yang terakhir

itu belum ada data penelitian. Namun yang pasti angka putus

sekolah yang tertinggi terdapat pada anak-anak kelas IV SD.

Lebih dari 15% berguguran di kelas ini.

Memang di daerah pedesaan, selain angka putus sekolah tinggi,

SPP meskipun sudah disempurnakan oleh Menteri P & K, hampir tak

bermanfaat. Bukan saja dari fihak orang tua itu tidak bisa

diharapkan terkumpul uang buat biaya pendidikan, tapi bagi fhak

guru pun hanya menambah beban pekerjaan saja. Di samping ekses

buruk yang sering terjadi di sekitar penggunaan uang SPP.

Menurut Waryo Sukanda, Ketua I PGRI Jawa Barat, SPP di daerah

menjadi beban guru. SPP yang mesti disetor pada waktunya, karena

banyak orang tua yang menunggak, untuk menutupinya terpaksa

gaji guru dipotong. Uang yang disetor ke Kabupaten, susah turun

kembali. Padahal kegiatan administrasi sekolah harus berjalan

tiap hari. Untuk itu guru terpaksa iuran untuk menutupi ongkos

sehari-hari sekolah. "Karena itu SPP pos Kesejahteraan Personil

Sekolah tidak bisa diharapkan", ujar Waryo, "dan ada atau tidak

ada SPP bagi daerah sama saja".

Di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah murid SD yang tertampung

sebanyak 218 ribu lebih (tidak tertampung menurut data tahun

1975 sebanyak 200 ribu lebih) SPP di desa rata-rata Rp 25

(duapuluh lima rupiah). "Rata-rata karena faktor ekonomi lemah",

ujar drs Syahruddin, Wakil Kepala Dinas P & K Propinsi NTB.

Kebanyakan orang tua murid bekerja sebagai petani penggarap yang

jarang punya uang kontan. "Apalagi kalau dibebani lagi dengan

pungutan semacam PMI, beli buku atau baju pramuka", ucap

Syahruddin lagi. Dan ekonomi lemah itu masih ditambah oleh sikap

masyarakat di sana yang pesimis terhadap hasil sekolah dan masa

depan anaknya. "Biar anak saya jadi petani saja membantu saya di

sawah. Kalau sekolah juga, kalau tamat belum tentu dapat

pekerjaan di kantor", ujar Amaq Munirah, petani penggarap miskin

dan buta huruf. Amaq punya tiga anak, yang kecil 9 tahun. Hanya

anak tertua yang pernah sekolah sampai kelas 2 SD. Amaq dan

banyak orang tua di daerah yang banyak memasukkan anak-anak ke

sekolah Madrasah itu, tak tahu SPP.

Di Sulawesi Tengah, faktor yang serupa berpengaruh terhadap SPP.

Sejak jatuhnya harga kopra dan kayu, penghidupan di daerah ini,

lesu. Di beberapa kabupaten, Donggala misamya SPP yang tadinya

Rp 200 karena seret ditagih, turun jadi Rp 100. Di Bada,

Kabupaten Poso, SPP yang asalnya Rp 150 turun jadi hanya Rp 50.

Dan tidak jarang walaupun menurut peraturannya SPP harus dibayar

dengan uang -- banyak orang tua yang membayar SPP dengan telur,

ayam atau ubi, yang tak mudah dijual. Sementara tagihan terhadap

orang tua yang menunggak banyak berakibat psikologis bagi

anak-anaknya. Bila tiga kali saja dilakukan penagihan,

"anak-anak akan jadi takut sekolah" ujar Abubakar Makarau,

Kepala Dinas P & K Sulteng. Di daerah ini bahkan pernah kejadian

ada uang SPP yang terpakai untuk kepentingan tugas rutin camat.

Dan menurut pembantu TEMPO di sana, Bupati Banggai dengan

mempergunakan uang SPP telah melakukan kontrak untuk membeli 200

set gambar peraga dengan harga Rp 20 ribu. Padahal di Surabaya

atau Ujung Pandang misalnya, barang yang sama bisa dibeli dengan

harga Rp 4 ribu. Sehingga uang Rp 4 juta yang dikumpulkan dengan

susah payah dari fihak orang tua, habis sama sekali.

Di Sumatera Utara, penyelewengan uang SPP juga terjadi. Jaksa

Mohamad N Pane di Kabupaten Asahan sejak pertengahan Agustus

kemarin, memulai tugasnya memeriksa uang SPP di 15 Kecamatan

itu yang nyangkut di 4 pos: wali murid, guru-guru kelas, Kepala

SD dan Dinas P & K Kecamatan. Menurut koresponden TEMPO di

Medan, uang SPP itu telah digunakan untuk kepentingan

pribadi-pribadi yang duduk di pos-pos itu. Dengan janji akan

dibayar dengan pemotongan gaji bulan berikutnya. Tapi ternyata

tak lunas juga hingga tak dapat disetor ke bank. Dana sebesar

lebih Rp 5 juta itu jadi beku. Kabarnya kasus Asahan itu

menyebabkan banyak guru dengan diam-diam agak berat hati juga

bila SPP dihapuskan. Beberapa sumber menunjukkan, ada guru yang

menggunakan uang SPP untuk beli Honda atau bikin betul rumah.

Di samping yang jahil-jahil terhadap uang SPP, masih banyak juga

pengajar yang mau berkorban. "Di Kalimantan Timur antara

tenaga yang keluar dengan hasilnya tak sebanding", ujar drs

Abibaswan Hanafie, Asisten I pada Dinas P & K Kaltim. Sehingga

menurut drs Serta Tarigan, Kepala Kanwil P & K disana, SPP di

daerahnya praktis tak jalan. Sehingga penghapusan SPP, praktis

tidak ada pengaruhnya. Lagi pula bagi daerah, SPP memaksa guru

untuk bekerja di luar bidangnya. Seperti yang kejadian di daerah

Yogyakarta, karena tidak menguasai soal pembukuan, pegurusan

SPP menjadi acak-acakan. Sehingga salah-salah nama baik guru

yang bersangkutan bisa jatuh. Menurut S. Haripoernomo, Kepala SD

Lempuyangan II, guru menerima Rp 3 ribu setiap triwulannya. Itu

pun kalau bayaran dari orang tua murid jalannya lancar. Kalau

tidak, untuk memenuhi kewajiban setor itu, guru nombok dulu

dari kantong sendiri.

Lagi lagi di Irian Jaya. Di sana, selain SD negeri yang swasta

pun ternyata dikenakan SPP, misalnya di Kabupaten Jayapura. Tapi

Rp 15 juta yang diharapkan datang, ternyata cuma terkumpul Rp 3

juta per tahunnya. "Itu pun pemungutannya seret", ujar

Kisdiparno Kepala Sekolah. Namun begitu, SPP menurut M. Tegai,

Kepala Dinas P & K Kabupaten Jayapura, tetap diperlukan. "Tapi

kalaupun dihapus, perlu ditingkatkan kerjasama antara guru dan

BP3", ucap Tegai.

Tapi bisakah dengan penghapusan SPP, BP3 dimanfaatkan untuk

menambah dana pendidikan? Di beberapa daerah badan yang

tujuannya antara lain memang mengusahakan bantuan dari

masyarakat berupa benda, uang maupun jasa itu, ada yang

berhasil. Di Pulau Nias misalnya badan itu sudah berhasil

membangun gedung SD dengan cara menyediakan tanah, kayu atau

batu kerikil. Di Sukajadi, Bandung, BP3 setempat berhasil

menambah lokal sekolah, membuat sumur dengan mengumpulkan

donatur yang tidak mengikat. Namun tentu saja usaha yang telah

dijalankan oleh badan tersebut belum menjamin dana bakal masuk

secara rutin. Bahkan, selain belum semua sekolah berhasil

membentuk BP3, kordinator tingkat propinsi yang seharusnya

menurut peraturan sudah terbentuk Oktober tahun lalu, kebanyakan

daerah belum memilikinya. "Di tingkat sekolah saja sudah sulit

bergerak, apa lagi tingkat propinsi", ujar sebuah sumber di

Jakarta mengenai BP3 di daerahnya. Pernah ada sebuah sekolah

yang ingin mendirikan CV. Tapi ditolak Kanwil. "Sebab, memangnya

sekolah mau disuruh dagang", ucap sumber tersebut. Kebanyakan

sekolah di Jakarta BP3-nya aktif dalam kegiatan pertunjukan

amal, misalnya pemutaran film. "Tapi apa kegiatan itu bisa

dilakukan tiap bulan sehingga dana bisa dipungut secara rutin?

"Kadang-kadang untuk sebuah pertunjukan amal, terpaksa kita

giring murid-murid sendiri buat menontonnya", tambah sumber itu.

Di tengah macetnya pelaksanaan SPP dan BP3, keputusan Presiden

untuk menghapus SPP itu, selain disambut oleh banyak fihak, ada

juga yang keberatan. Jakarta misalnya. Dengan adanya SPP saja

kota itu mengalami defisit sampai 500. Maka dengan hapusnya SPP

kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, diperkirakan setiap tahunnya

Jakarta akan kehilangan Rp 1 milyar. "Kalau anggota DPR,

masyarakat dan pers bertepuk tangan menanggapi hal itu, maka

saya hanya bisa urut dada", ujar Ali Sadikin. Gubernur yang satu

ini, memang sudah sejak awal tahun bahkan minta agar

diperkenankan bikin SPP khusus untuk daerahnya. Tapi ditolak

oleh Pusat.

Dengan hapusnya SPP, kecuali ucapan Presiden yang menyinggung

kenaikan gaji tahun depan, belum jelas benar dengan apa

pemerintah akan mengganti dan yang hilang itu. Menteri Sjarif

Thajeb sendiri mengakui, akibat penghapusan itu, daerah

kekurangan pendapatan. Namun, katanya, itu tidak banyak dan bisa

ditampung dengan anggaran daerah. Lagi pula, menurut menteri

itu, P & K memiliki saldo SPP tahun lalu, beberapa milyar

rupiah, yang bisa dibagikan: 50 untuk kegiatan SPP, 30% untuk

gaji guru dan 10% untuk survei dan kegiatan lain. Sementara

team untuk mencari usaha penanggulangan akibat hapusnya SPP itu

segera dibentuk. Di depan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR,

Menteri ada juga menyebutkan kemungkinan merubah komposisi

prosentase SPP. Artinya kelak bisa saja bagian untuk guru (SPP

sekarang bagiannya 30%) diperbesar. Atau sebaliknya?

Namun segera Ali Sadikin mengeritik Menteri Sjarif Thajeb.

"Mestinya ketika Presiden bilang dalam pidato 16 Agustus bahwa

SPP akan dihapus, Menteri sudah memikirkan apa yang bakal

terjadi", ujar Ali. "Ini bukan prosedur kerja yang baik. Ini mah

ilmu komandan". Dan Gubernur menyebutkan keheranannya. "Yang

hapus mereka, yang tanggung risikonya kok Kepala Daerah"

katanya, "yang benar saja, kehilangan Rp 1 milyar karena

hapusnya SPP kok masuk APBD. Kenapa tidak masuk dalam APBN?"

Kesal gara-gara SPP, Gubernur Ali Sadikin yang bakal habis masa

jabatannya tahun depan itu, langsung kirim surat ke Menteri P &

K, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Katanya,

Pemerintah Pusatlah yang mesti menutup defisit biaya pendidikan

di daerahnya. "Saya mau ngomong tentang kekurangan ini, karena

saya butuh. Saya tidak mau menanggungnya", ujar Ali tegas. Ali

Sadikin memang berpendapat, sekolah tak mungkin gratis sekarang

ini (lihat box ).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini