Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

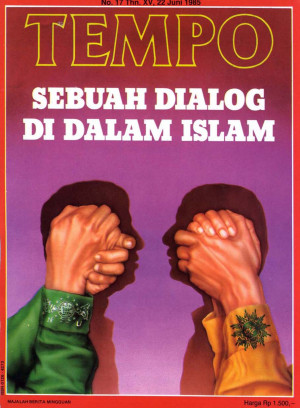

BAYANGKAN: sehelai kartu Lebaran ada di meja K.H. A.R. Fakhruddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pengirimnya: K.H. A. Siddiq, Rais 'Aam Nahdatul Ulama. Dan di meja kerja Kiai Siddiq, di Jember, juga terdapat kartu Idul Fitri dari rekannya yang di Yogya itu. Isi kedua kartu itu ternyata hampir sama: seuntai doa, dalam tulisan Arab disusul ucapan yang, kalau diganti dengan ungkapan remaja, berbunyi: "Kapan ketemu lagi?"

Mungkin kartu-kartu semacam itu ada, mungkin juga tidak. Tradisi pengiriman kartu Lebaran sendiri belum diriset: apakah sudah masuk ke kalangan para kiai yang selama berabad-abad selalu lebih suka berkunjung langsung (dan menginap di rumah yang dikunjungi, kalau perlu) sebagai cara silaturahmi atau mengirimkan salam. Tapi sejak santernya pembicaraan tentang langkah awal pendekatan antara NU dan Muhammadiyah, orang memang boleh mengangan-angankan kelanjutannya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pembicaraan itu, diketahui, bersumber dari kalangan NU--yakni ketika K.H. A. Siddiq terpilih sebagai Rais 'Aam baru lewat Muktamar Situbondo, Desember tahun lalu, dan menyatakan berniat "menggandeng Muhammadiyah". Di bawah bayang-bayang kembalinya NU Khittah 1926, alias lebih langsung ke amal kemasyarakatan dan agama, niatan NU itu rupanya bukan sekadar keinginan yang berdiri sendiri. Rapat pertama Pengurus Besar, misalnya, Januari yang lalu, menggariskan--seperti dituturkan K.H. Jusuf Hasjim--perlunya langkah-langkah untuk mengakrabkan hubungan dengan berbagai organisasi keagamaan Islam yang lain, khususnya dengan kelompok terbesar di luar NU, Muhammadiyah.

Apalagi, meski ini tidak usah menjadi bahan pertimbangan, beberapa waktu sebelum Muktamar kebetulan terjadi polemik antara beberapa orang tokoh muda dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Itu bersumber dari penilaian Abdurrahman Wahid, waktu itu belum pengurus PBNU, terhadap Almarhum Hamka, bekas ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga orang Muhammadiyah dalam karangan Abdurrahman yang ditulisnya untuk buku kenangan kepada Almarhum dan diterbitkan Penerbit Sinar Harapan. Lewat majalah Panji Masyarakat dan harian Pelita, hal-hal yang diketengahkan masing-masing polemikus, yang lebih banyak mengungkit-ungkit masa lalu, tidak urung hanya mengingatkan orang akan adanya jurang yang mungkin "tertutupi, tapi belum terjembatani".

Dan jurang itu memang ada, apa boleh buat. Dalam kenyataan, umat NU dan umat Muhammadiyah memang bukan bagai dua tetangga yang saling mendiamkan. Tapi perbedaan titik berat garapan antara NU dan Muhammadiyah (yang pertama di bidang politik, di pesantren, dan kitab-kitab yang kedua di kota-kota, di sekolah-sekolah, dan berbagai amal sosial), tampak seperti dijadikan alasan oleh masing-masing untuk menyembunyikan diri dari keharusan dialog - sambil secara formal menyerukan ukhuwah, persaudaraan Islam.

Orang memang mudah membikin gambaran stereotip NU dan Muhammadiyah. Gampangnya saja, kata mereka, orang-orang yang selalu lebih dekat kepada sarung dan berpeci, atau pada "kudung model kampung" yang dikenakan seenaknya, kalau ia perempuan, yang hidup di bawah bayang-bayang para kiai, yang masjidnya bersuasana kuno (kiai yang berkhotbah, paling tidak, memakai jubah dan tongkat), yang dekat dengan kebiasaan ziarah, dengan tahlilan, selamatan, rebana, tilawatul Quran, dan di sana-sini upacara tarekat atau tasawuf (mistik) Islam, dengan pusat kepemimpinannya di pesantren-pesantren dan dengan dukungan paling kuat di desa-desa, adalah NU.

Lainnya, yang Muhammadiyah, biasanya memang dikenal "lebih kota". Terdiri dari para pedagang, pegawai atau kelas menengah kecil, lengkap dengan pusat-pusat industri kecil-kecil, membentuk lingkungan-lingkungan bermusala (yang juga kecil, atau "modern"), dengan para wanitanya yang, dalam berkudung, memakaikan kain demikian rupa sehingga membentuk model yang sekarang disebut jilbab, dengan para pemudanya yang lebih akrab dengan celana, ataupun kalau pakai sarung--misalnya untuk pergi tarawih--sering malas memakai peci, dengan lingkungan-lingkungan yang tidak mengenal kiai tetapi ustad, dan dengan kehidupan keberagamaan yang tampak jauh lebih sederhana dan, konon, lebih dinamis.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perbedaan gambaran itu tentu saja dibawa oleh bergeraknya pihak kedua--Muhammadiyah dulu-dulunya. Tetapi tentu juga bukan maksud Muhammadiyah untuk sekadar menciptakan gaya hidup. Ketika K.H.A. Dahlan mendirikan perkumpulan ini pada 1912, yang mendorongnya, bisa dirumuskan, adalah perasaan wajib untuk memerangi semua bid'ah takhayul khurafat, yakni segala yang dinilainya sebagai bentuk-bentuk penyimpangan agama: pemujaan kubur, kehidupan mistik yang di sana-sini ekstrem.

Berbagai bentuk sinkretisme agama--seperti yang biasanya dilambangkan dengan "Bismillah campur kemenyan". Tapi, lebih dari itu, juga kepercayaan berlebih-lebihan kepada figur kiai (ada istilah taqlid, mengikut dengan membuta) dan dengan demikian juga kemandekan (jumud) dalam agama, serta tekanan berlebih-lebihan kepada aspek ritual agama dan bukan bidang amal dan kemaluan.

Semua itu bertentangan dengan "Islam yang murni". Dan karena kemurnian Islam diukur dari sumbernya yang paling awal, Quran dan Hadis Nabi, maka praktik-praktik ibadat agama pun dinilai satu per satu, apakah sumbernya memang ada dalam Quran dan Hadis. Salat Id, misalnya, kemudian mereka lakukan di lapangan, sebab begitulah Nabi memberi contoh. Ibadat Jumat di masjid kemudian hanya memakai satu azan, bukan dua. Tarawih cukup delapan rakaat, bukan 20. Tak ada bacaan ushalli sebagai pembuka salat biasa. Tak ada talkin--mengajari orang mati untuk menjawab pertanyaan malaikat, sesudah jenazah dikuburkan juga tak ada tahlil atau selamatan apa pun. Tak ada keharusan berwudu untuk menyentuh kitab Quran. Dan seterusnya.

Dan itulah yang, meskipun Kiai Dahlan--priyayi Yogya yang pengoeloe keraton itu--konon seorang yang halus, tidak urung menimbulkan pertengkaran di kalangan umat yang bahkan masih sangat terasa pada tahun-tahun 50-an.

Reaksi kepada gerakan pembaruan itu sebagiannya mencerminkan sikap statis dan tertutup, memang. Seperti yang dituturkan Pringgodigdo dalam bukunya tentang sejarah pergerakan rakyat, 1949: Muhammadiyah, dalam Al-Islam-kongres di Cirebon pada 1922, dituding "kaum ortodoks" dari Surabaya dan Kudus sebagai "hendak menyerang aliran yang ada, hendak membangun mahab lain di samping empat mahab", dan "hendak membuat tafsir Quran baru".

Tetapi di segi lain, kemauan Muhammadiyah untuk kembali langsung kepada Quran dan Hadis, tanpa melihat pendapat berbagai ulama dalam kitab-kitab klasik sebagai akibat tak mengikatkan diri pada mazhab, bisa berarti penyia-nyiaan khazanah intelektual Islam yang terhimpun berabad-abad, yang justru merupakan kekayaan dan sekaligus bekal bagi alternatif-alternatif.

Muhammadiyah, dengan begitu, bersifat ahistoris, sementara NU dalam mendekati hukum bersikap historis--atau, seperti dikatakan Nurcholish Madjid, "terasa ada garis yang kontinu dari zaman Nabi hingga kini", tanpa melompati periode besar abad-abad yang dianggap hilang. Padahal, pada "abad-abad hilang" itulah "kitab-kitab kuning" pesantren (memang kertasnya berwarna kuning) mencerminkan hasil pemikiran Islam pada masa up dan down, baik yang jujur maupun yang akhirnya tampak seperti bersikap oportunistis.

Benar, tindakan Muhammadiyah itu dilakukan sejalan dengan "penilaian moral terhadap sejarah" yang memang diniatkannya, seperti dikatakan sejarawan terkemuka Taufik Abdullah. Tentunya hal itu pun bukan tak di sadari: untuk mencapai ideal Islam, dilampaui historical Islam, seperti dikatakan Dr. Amien Rais, salah seorang eksponen penting Muhammadiyah. Toh keidealan di situ lebih tepat diartikan sekadar sebagai autentik, asli dari Nabi, kemudian berhenti. Padahal, kata Nurcholish, "Yang di perlukan sebenarnya adalah sikap taat asas, tapi fleksibel dalam pelaksanaan."

Dari kenyataan penyingkiran kitab-kitab klasik itu pulalah Muhammadiyah, seperti pendapat Muslim Abdurrahman, M.A., peneliti pada Litbang Departemen Agama dan warga Muhammadiyah, terkadang kelihatan melompat. Misalnya, mengapa Tarjih Muhammadiyah tak pernah membicarakan ajaran Islam tentang politik, sementara Syuriah NU melakukannya? Sebab, perbendaharaan NU lebih banyak, kata Muslim. Muhammadiyah, dalam memahami ayat Quran tentang musyawarah, mengartikannya sebagai bentuk demokrasi. Tapi kemudian, "Penjelasan tentan demokrasi itu sendiri ia ambil dari literatur Barat," katanya. "Fiqh siasah, yurisprudensi politik, tidak berkembang di Muhammadiyah".

Tapi itu bukan kritik dari kalangan NU, tentu saja--yang terhadap prinsip Muhammadiyah ltu blasanya sekadar memakai kata-kata "telah meninggalkan para ulama". Dalam hal pembaruan Muhammadiyah sendiri, hal lain yang juga dirasakan para ulama yang bereaksi ini adalah kenyataan bahwa apa yang dikritik Muhammadiyah adalah--sebagiannya, paling tidak--hal-hal yang juga merupakan keberatan para ulama di luar Muhammadiyah.

Barangkali itu memang sekadar pembelaan diri. Tapi memang jarang diingat bahwa tokoh sebangsa K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdatul Ulama, adalah kiai besar yang menulis antara lain sebuah risalah dalam bahasa Arab yang mengecam semangat pengeramatan wali. Dalam Ad-Durarul Muntatsirah fil Masa-ilit Tis'i 'Asyarah (Mutiara Lepas dalam Masalah Sembilan Belas) ia menerakan kritik kepada sanad (mata rantai periwayatan) untuk Hadis Nabi yang menyatakan bahwa untuk seorang hamba yang demikian saleh, alias "wali", Allah akan menjadi "tangannya yang ia pakai memegang, kakinya yang ia pakai berjalan", dan seterusnya--Hadis yang justru diterjemahkan Muhammadiyah lewat Kitab Arba'in--untuk madrasah-madrasahnya.

H.S. Prodjokusumo, sekretaris PP Muhammadiyah, bisa pula menuturkan betapa K.H. Bisri Syansuri, almarhum, bekas Rais 'Aam NU, dalam satu acara halal bihalal organisasi kiai itu--yang dihadiri Prodjo sebagai undangan--tiba-tiba menyetop barisan rebana yang hampir bermain untuk membawakan Kasidah Barzanji, dengan menyatakannya haram.

Meski tak jelas benar apakah yang diharamkan itu Barzanji-nya, yang mengandung pemujaan kepada Nabi secara--menurut ungkapan orang Muhammadiyah--kelewat batas, ataukah rebananya, toh ada pula dituturkan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari tidak akur pula dengan kesenian dari syair-syair maulud itu. Hasyim Asy'ari pula yang menulis risalah dengan isi yang tentunya tidak menggembirakan kalangan tarekat dengan usaha pengecilannya terhadap figur mursyid, "penuntun", imam pucuk dalam kelompok tarekat.

Abdurrahman Wahid dalam satu tulisannya ada mengingatkan masalah itu: orang hampir tak pernah ingat pembaruan yang dilaksanakan kalangan besar di luar Muhammadiyah itu--tertutup demikian saja oleh usaha-usaha Muhammadiyah (dan kemudian rekan-rekannya yang jauh lebih kecil, yakni Persis dan Al Irsyad) yang berada di depan. Meski semua usaha itu layaknya dilakukan kalangan di luar Muhammadiyah--cikal bakal NU--sebagian besarnya setelah 1912 (dan orang Muhammadiyah boleh menganggapnya sebagai tak lain gema ikhtiar mereka), pembenahan itu rupanya serius. Sesudah NU berdiri, misalnya, dilakukan screening kepada berbagai aliran tarekat untuk melihat mana-mana di antara mereka itu yang mu'tabarah, yang boleh dipandang alias sah, dan kemudian didirikan satu jam'iyah tersendiri untuk kelompok yang terlalu senang berzikir-zikir itu. Ini tentu saja jenis pembaruan yang tak ada dalam kerangka pikir Muhammadiyah: bagi kelompok ini, tarekat--yang tak diajarkan Nabi--tak usah ada.

Tetapi masalahnya, sambil mengingat bahwa pengeramatan makam wali-wali, misalnya, tetap saja subur, kalangan besar yang kemudian membentuk NU itu begitu bersayap-sayap. Dan itulah bedanya dari Muhammadiyah.

Tetapi justru karena NU begitu bersayap-sayap, para warganya--para ulama terasnya, tentu-- lebih terbiasa menghadapi perbedaan pendapat khususnya dalam topik sengketa pikiran di sekitar peribadatan murni, yang lazim disebut khilafiyah, kontroversial, atau furu'iah, soal-soal perincian. Seperti dikatakan H. Z.A. Noeh, bekas staf ahli menteri agama dan penerjemah - antara lain buku Dan Lev, Peradilan Islam di Indonesia. "Fikih (yurisprudensi Islam) itu mabni 'alal khilaf, yakni dibangun pada landasan kontroversi."

Maka, dari segi itulah ia menyatakan, "NU dan Muhammadiyah sama saja." Berbagai tokoh NU pun mengaku: bukan soal khilafiyah itu yang mendorong mereka bereaksi, tapi pengertian-pengertian sekitar bid'ah. Tentu saja, meski tak disebutkan, lahirnya sebuah organisasi - Muhammadiyah--yang menyatakan tak mengikatkan diri dengan mazhab mana pun, yang "seperti Wahabi" (gerakan pemurnian agama--yang "garang"--sejak abad ke-17, di Arab Saudi), sudah membuat mereka bersikap lain.

Tapi bagi Muhammadiyah, tiadanya keterikatan kepada mazhab itu tidak berarti bahwa orang harus menyingkiri pendapat imam mazhab atau kitab klasik karangan ulama mazhab. Seperti dituturkan Ahmad Azhar Basyir, M.A., 56, salah seorang ulama Muhammadiyah dan dosen Fakultas Filsafat UGM, perbedaan antara organisasinya dan NU dalam pengambilan hukum hanyalah 'masalah cara, dan itu tak semestinya menjadi bahan pertentangan".

Hanya, yang agak berbeda dari NU, sikap terbuka Muhammadiyah itu (ke jurusan keaslian hadis, setidak-tidaknya) memungkinkannya berubah setiap kali ditemukan kesimpulan baru "yang kira-kira lebih cocok dengan maksud Quran", seperti dikatakan Prodjo. Bahkan bisa berbeda-beda pada waktu yang sama, antara satu dan lain daerah. Itu misalnya terjadi pada kasus jumlah takbir pada salat Id, tujuh kali atau satu kali. Di sini Muhammadiyah Jawa Barat (memegangi yang satu kali, setelah berpindah dari yang tujuh kali) berbeda dari mayoritas, dan soal ini belum juga bisa diselesaikan Majelis Tarjih (Pertimbangan Hukum) hingga kini. Di kalangan NU, kemungkinan perubahan seperti ini justru tipis dalam kenyataan--kecuali dalam perkara muamalah, ibadat sosial.

Yang perlu juga ditambahkan sebenarnya ialah, Muhammadiyah bukannya sama sekali tidak melihat kitab-kitab rujukan, walaupun hanya sebagai pembanding atau penolong. Seperti dituturkan Prodjo, sehubungan dengan masalah-masalah takbir tadi, "Entah berapa truk kitab-kitab diangkut ke Garut." Memang, seperti dikatakan Dr. Peunoh Dali, anggota Majelis Tarjih dan dosen IAIN Jakarta, tidak semua kitab klasik yang menjadi rujukan para ulama NU dianggap terpandang di Tarjih. Memang, ada seleksi. Dan dari seleksilah justru Muhammadiyah berangkat.

Tetapi Muhammadiyah bukanlah kenyataan unik, tentu saja. Ia adalah bagian dari gerakan reformasi yang terjadi di seluruh dunia Islam sejak abad ketika gerakan Wahabi rnuncul di Arab Saudi, bahkan bibitnya sejak Ibnu Taimiyah pada abad ke-13 - suru kaum Wahabi - mencanangkan pertlma kali kembali kepada Quran dan Hadis, sebuah pemikiran berpengaruh yang di Mesir ditandai dengan--terutama--figur seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di bergantian abad XIX-XX.

Anehnya, K.H. A. Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tidak pernah belajar di Mesir. Ia memang berguru di Mekkah, tapi malah kepada tokoh seperti Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi ("dari Minangkabau") bersama para tokoh lain, di antaranya justru K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Lebih-lebih mereka juga sama-sama pernah jadi murid K.H. Nawawi Al Bantani Al Jawi, ulama besar pengarang seratusan kitab, seperti ditambahkan Nuh. Syekh Ahmad Khaltib sendiri, yang masih terhitung paman H. Agus Salim, adalah salah seorang imam Masjidil Haram dengan mazhab fiqih Syafi'i. "Saya kira," kata Taufik Abdullah, "Kiai Hasyim dan Ahmad Dahlan itu pernah bertemu dan bersama-sama di Mekkah setidak-tidaknya satu tahun."

Hanya, berbeda dengan Kiai Dahlan, para kiai lain dari Jawa itu--sebagaimana para ulama dari Aceh yang sama-sama belajar pada Syekh Khatib--tidak jadi "pembaru". Dahlan memang mengambil jalan yang sama dengan murid-murid dari Minangkabau, yang sehabis belajar pada Khatib ramai-ramai pergi ke Kairo--hal yang menurut Zamakhsyari Dhofier, peneliti pada Litbang Departemen Agama, menentukan ciri pembaruan tokoh-tokoh itu. Dari mana Kiai Dahlan belajar pembaruan, lalu, bila ia tak ke Mesir?

Yang tercatat, dari Syekh Jalaluddin, kata Taufik. Dahlan, sepulangnya ke Jawa meneruskan hubungan dengan syekh itu, yang adalah sepupu Ahmad Khatib dan sempat belajar ke Kairo serta mengenal baik Muhammad 'Abduh. Majalah Al Imam, yang diterbitkan Jalaluddin di Singapura, tempatnya menetap kemudlan, Juga sampai kepada Dahlan. Majalah yang mulai diterbitkan tahun 1906 ini berhenti 1911, satu tahun sebelum Dahlan memulai gerakannya dengan Muhammadiyah. Dan dengan ini, ia pun berbeda dengan rekan-rekannya sepengajian di Jawa.

Dan perbedaan itu menjadi semakin resmi ketika Kiai Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan membentuk Nahdatul Ulama, 1926. Diteguhkanlah, dengan NU sebagai wadah, doktrin Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yang menerima keempat mazhab fiqih yang terbesar dalam dunia Suni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dan orang pun berkata, NU adalah sebuah "reaksi tradisionalis kepada gerakan pembaruan".

Anggapan yang cukup populer itu berasal dari sidney Jones, antara lain, dan orang pun gampang menerimanya bila mereka juga mengingat pengaruh yang ditimbulkan Muhammadiyah yang sudah berdiri sebelumnya--meski jaraknya agak terlalu lama, 14 tahun.

Tapi para tokoh NU akan menolak bila dikatakan organisasi mereka didirikan sebagai reaksi. Abdurrahman Wahid, misalnya, ingin agar orang melihat cikal bakal NU itu sejak tahun 1913 (setahun setelah berdirinya Muhammadiyah), ketika sekelompok santri kita di Mekkah mendirikan Sarekat Islam cabang sana di antara mereka adalah K.H. Wahab Hasbullah dari Jombang. Ketika kelompok ini bubar--Perang Dunia I pecah, dan mereka pulang--di rumah mereka bcrkumpul lagi dan membentuk klub Taswirul Afkar (Perumusan Pikiran). Termasuk di dalamnya Kiai Mas Mansur, yang akhirnya malah menyeberang ke Muhammadiyah--menurut Prodjokusumo: setelah bertemu sebentar dengan K.H. A. Dahlan di Pekalongan.

Kemudian terjadilah: pada persiapan keberangkatan perutusan kita untuk menghadiri Kongres Khilafah Dunia di Saudi mengiringi jatuhnya khalifah Usmaniyah di Turki, 1924, kelompok cikal bakal NU itu mengalami kekecewaan. Pasalnya, usul titipan K.H. Wahab Hasbullah kepada H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam yang mengetuai pembicaraan persiapan itu di Bandung, ternyata tak dibicarakan dalam sidang. Isi titipan itu--yang disampaikan berhubung Wahab Hasbullah, anggota Komite Khilafah dari pihak NU, berhalangan hadir--ialah agar segala praktek ibadat haji yang berdasar mazhab itu tidak diganggu gugat oleh pemerintah Saudi yang mendapat giliran berkuasa.

Karena itu, para cikal bakal NU kemudian memutuskan mengirimkan tim sendiri, untuk menyampaikan keinginannya kepada Raja Abdul Aziz bin Saud dan itu dinamai Komite Hijaz. Tetapi, begitulah riwayatnya, delegasi kemudian menemukan pikiran untuk mencoba dulu mengirimkan telegram kepada Raja Saud, dan tak usah buru-buru berangkat sendiri (dan pikiran ini di dapat dari perjalanan berkeliling pesantren). Telegram betul-betul di kirim, dan dijawab, "Ibadat haji dengan cara-cara semula tetap dijamin." Jadi, mereka pun bermaksud membubarkan Komite. Tapi K.H. Hasyim Asy'ari melarang. Katanya, "Jadikan saja perkumpulan yang tetap. Sebab, ini sudah baik." Nah, dari situlah lahir Nahdatul Ulama.

Satu hal yang menarik ialah ini: di masamasa awal, pada generasi pertama, Muhammadiyah dan NU sebenarnya sukar dibedakan. Seperti kata Nuh, Muhammadiyah pada generasi pertama semuanya kiai.

"Kiai Hasyim Asy'ari itu 'kan yang memudahkan terbentuknya MAI (Majelis A'la Indonesia cikal bakal Masyumi)," kata Prodjo. Dan itu atas inisiatif Kiai Mas Mansur. Di situ Kiai Wahab duduk, Kiai Dahlan duduk. Malah, katanya, dengan Boedi Oetomo (BO), Muhammadiyah juga tidak terpisah: ada kongres BO di rumah K.H. Dahlan, dan Muhammadiyah juga kebagian bantuan dari BO. "Jadi, sebetulnya dulu itu dekat. Cuma, barangkali, iklim daerah dan situasi yang menyebabkan. Mungkin, malah politik."

Banyak yang berpendapat seperti itu. Dr. Yahya Muhaimin, misalnya, dosen Fisipol UGM dan warga Muhammadiyah. Juga Amien Rais, yang mengingatkan bahwa bukan masalah khilafiah atau perbedaan aliran yang menyebabkan NU keluar dari Masyumi di tahun 1952. Tapi politik: NU, yang belakangan diketahui punya massa sangat besar, tak pernah mendapat jabatan politik dalam pemerintah kabinet Masyumi selalu hanya menteri agama, dan itu pun akhirnya dicabut.

Muhammadiyah pun punya trauma tersendiri. Lukman Harun, juru bicara dan kepala Bidang Luar Negeri organisasi ini, mengungkapkan bahwa sebenarnya baru sejak 1967 Muhammadiyah merasa benar-benar bisa membenahi diri. Sebelum itu ? "Kami selalu berada di bawah, menjadi sasaran penggusuran di mana-mana."

Berbeda dari NU, yang sendirinya menjadi partai politik dan akrab dengan permainan dalam gelanggang, Muhammadiyah yang memang tak pernah berpolitik (meski dulu diberi status anggota istimewa Masyumi) dan yang membiarkan warganya menyebar ke partai mana pun, terkadang terasa menjadi kelewat peka pada setiap petunjuk kecil yang berbau politik. Bahkan Lukman mengangkut kecurigaan orang-orang, sehubungan dengan perkiraan mereka sendiri bahwa kembalinya NU ke Khittah 26 semata-mata disebabkan oleh tak lagi efektifnya peran politik yang dimainkannya selama ini.

Muhammadiyah memang bagai Muhammad Abduh yang dulu memilih bidang pendidikan dan kemasyarakatan agamis murni, dan karena itu berpisah dari guru dan sahabatnya, Jamaluddin Afghani yang politikus militan. Seperti itu juga, Muhammadiyah dahulu membuat marahnya Sarekat Islam dengan kesediaannya menerima bantuan Belanda bagi program-program sosialnya ketika SI sedang garang-garangnya bernonkooperasi. Ini memang sebuah organisasi yang, seperti dicantumkan dalam Kepribadian Mhammadiyah, merasa wajib memelihara sifat-sifat "beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan". Dan itu memang kata-kata yang jauh dari bau politik.

Bahkan untuk tujuan amal itu, dalam kepengurusannya, seperti dikatakan Muslim Abdurrahman, dipilih orang-orang dengan kriteria, "pertama kali dikenal ikhlas, dan bukan mendalam dalam ilmu (agama)".

Dengan ciri-ciri seperti itulab Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan dan sosial, persis sebagai pelaksanaan cita-cita Abduh. Tahun 1911, sebelum perkumpulan. . . resmi lahir, K.H. A. Dahlan mendirikan sekolahnya yang pertama babon sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan sistem kelas dan bangku, sebagai ganti sistem lesehan seperti di masjid atau pesantren.

Inilah sebenarnya sebab penting lain--bahkan, siapa tahu, yang terpokok--dari berdirinya sekumpulan besar ikhtiar yang diberi tubuh bernama Muhammadiyah itu. Seperti ada diulas Buya Hamka, anak-anak orang kaya dan kelas menengah di Yogya itu termasuk yang tinggal di Kauman ternyata tidak memasukkan putra-putri mereka ke pesantren. Tapi ke sekolah-sekolah Protestan, Katolik, atau sekolah netral model Belanda. Dahlan melihat, kalaupun mereka nantinya tetap dalam agama semula, setidak-tidaknya mereka akan mengangkut sikap "netral" pula dalam hal--istilah sekarang--common sense keislaman. Atau, mudahnya, jadi "sekuler".

Justru persaingan dengan Kristen, seperti yang juga menggeluti pikiran para pembaru di Mesir, itulah yang menghardik penghulu keraton ini, dan kepekaan akan persaingan ini (yang selain sehat, semoga) memang lebih terasa di Muhammadiyah dibanding di NU. Seperti dikatakan baik Prodjo yang Muhammadiyah maupun Nuh yang NU, lingkungan Kiai Dahlan memang berbeda dari, misalnya, lingkungan para ulama di Jawa Timur yang berada di tengah dunia pesantren yang bersih. Yogya adalah sumber bid'ah khurafat dan takhyul, dengan Nyai Roro Kidulnya dan sebagainya," Prodjo menambahkan dari segi lain.

Maka, jadilah Muhammadiyah, sekarang ini, organisasi swasta di tanah air dengan lembaga pendidikan terbesar: 20.000 sekolah, termasuk baik taman kanak-kanak maupun 16 universitas delapan IKIP dan IAIM (mengambil model IAIN) serta 15 akademi di seluruh tanah air, dengan jumlah mahasiswa 40.000 orang dan dengan anggaran tahunan perguruan tingginya Rp 50 milyar. Organisasi yang punya sekitar satu juta anggota Ini punya sembilan rumah sakit besar, tidak terhitung poliklinik, juga rumah-rumah yatim, dengan masjid yang didirikan organisasi sebanyak 10.000 buah, plus tanah wakaf "dari Aceh sampai Irian, semua terdaftar atas nama organisasi", kata Lukman tanpa menyembunyikan rasa bangga. Tak satu pun organisasi di dunia, yang Islam, yang punya amal husna (kebajikan) sebanyak yang dipunyai Muhammadiyah, katanya. "Ikhwanul Muslimun yang dulu populer itu, di Mesir, juga tidak."

Dan bagai Ikhwanul Muslimun, Muhammadiyah beranjak membuka cabang-cabangnya di luar negeri. Satu sudah berdiri resmi di Singapura, dan satu di Pulau Pinang. Di daratan Malaysia sebenarnya sudah ada potensi, tapi terhambat oleh para mufti kerajaan yang dikenal tradisional. "Silakan bergerak saja dulu, tak usah menunggu yang formal. Saya mengharapkan Muhammadiyah akan jadi suatu ASEAN," konon pernah dikatakan Abdurrahman Wahid kepada Lukman.

Sangat masuk akal. Kiai Ahmad Siddiq sendiri (yang mengaku sebagai "orang pertama yang dulu tak setuju NU jadi partai politik") ada menyatakan kepada TEMPO, amal Muhammadiyah itulah justru yang sering membuatnya iri: "Itulah manfaatnya Muhammadiyah dari dulu tidak main politik." Tapi prestasi itu pula yang, menurut para tokoh organisasi ini sendiri, hampir-hampir tak bisa dikendalikan lagi oleh sistem manajemen yang sekarang hal yang menjadikan organisasi ini tinggal hanya sekumpulan besar amal saleh, yang rutin dan diusahakan berlipat ganda, dan mandek sebagai organisasi pembaruan. Semua eksponen muda Muhammadiyah akan menyebut ini.

Tetapi mungkin juga hanya sebagian dari mereka yang akan menyarankan agar kerukunan, yang diidam-idamkan pertama kali oleh NU itu, diisi dengan fastabiqul khairat (berlomba-lombalah dalam kebajikan", ungkapan Quran) dalam bidang sosial seperti dikatakan Lukman. Ridwan Saidi, anggota DPR yang, walaupun bukan warga Muhammadiyah maupun NU menyebut dirinya (dalam kelakar) sebagai "anggota keluarga besar Wahabi" (ia dari keluarga Persis, sobat kental Muhammadiyah), memang setuju pada fastabiqul khairat itu tapi pengisiannya bukan dengan jumlah-jumlahan.

Ridwan benar ketika mengatakan bahwa zaman sudah berubah. Sudah muncul gelombang baru dari generasi yang tak lagi mudah dihubungkan dengan dikotomi NU-Muhammadiyah. Mereka sebagian berasal dari luar sama sekali, dari anak-anak para orangtua yang mengalami reislamisasi. Tapi juga dari anak turun Muhammadiyah maupun NU yang tak berkartu anggota. Sementara itu, generasi Muslimin yang berhlmpun dalam Golkar, mlsalnya, harus diperhitungkan pula: wadah ini bukan lagi sekadar alat pancing pengumpul suara dalam pemilu, tapi makin membentuk kultur keagamaan sendiri. Nah, jumlah semuanya ini besar.

Maka, sementara Abdurrahman Wahid kepada TEMPO menyatakan perlunya "merangkul" kalangan itu (baik oleh NU maupun Muhammadiyah), atau setidak-tidaknya memasukkan mereka yang berpotensi ke dalam struktur organisasi agar tercapai keinginan regenerasi yang segar, (hal yang sudah mulai terlihat di NU antara lain dengan masuknya Abdurrahman sendiri), Ridwan menghubungkan kenyataan itu dengan harapan agar fastabiqul khairat dihubungkan dengan ke nyataan lapangan yang berubah itu. Itulah bidang garapan.

Paling tidak, munculnya gelombang baru itu punya arti sangat penting dari segi perbedaan klasik NU-Muhammadiyah yang sudah disebut. Yakni menipisnya menghilangnya, bahkan masalah-masalah khilafiah dan berbaurnya amalan-amalan peribadatan seperti yang terlihat terutama di kota-kota. Nurcholish mengemukakan pengamatannya: di Jakarta, misalnya, orang bersembahyang dengan "cara Muhammadiyah", sementara untuk urusan kematian, mereka pakai "cara NU". Lihatlah para pejabat. Tapi itu baru satu contoh.

Dan, kata Menteri Agama Munawir Syadzali kepada TEMPO, "Melihat personalia di PP Muhammadiyah, agaknya nanti akan ada juga perubahan, akan ada regenerasi. Dan saya akan turut bahagia." Sebab, teorinya, bila yang berperan memang tenaga-tenaga yang segar, yang saling kenal, suasananya sendiri sudah bisa sekaligus berarti kerja sama.

Dan dalam suasana yang lebih tenang, biarlah Kiai Siddiq menerangkan gagasannya yang memang menjadi awal segala berita itu. Orang-orang, katanya kepada TEMPO, sering salah mengerti: mengira kerja sama yang diharapkan timbul dari NU dan Muhammadiyah itu mengenai suatu proyek pendidikan, kependudukan, atau apalah. "Padahal, bergandengan tangan yang saya maksud itu ialah menyatukan pikiran untuk suatu wawasan bagi umat Islam di Indonesia ini." "Itu memang masalah besar tapi saya optimistis." Mengapa? "Sebab, organisasi Islam di Indonesia semuanya Suni. Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, semua Suni. Lihat saja tokoh-tokohnya dalam menghadapi aliran Syiah ekstrem, misalnya. Sama getolnya." Di samping itu, latar pendidikan generasi sekarang juga umumnya sama. Baik sekolah umum, madrasah, pesantren, kurikulumnya sudah tak jauh berbeda.

"Mau dikemanakan umat Islam Indonesia ini?" tanyanya kemudian. "Nah, sekaranglah waktunya untuk menjawab." Lagi pula, untuk generasi mendatang, janganlah mereka sampai diwarisi pertikaian-pertikaian masa lalu. "Semua itu harus sudah diakhiri. Kita menyatukan wawasan."

Dan itulah wawasan yang, katanya, diharapkan akan menjadi imamah bagi umat Islam Indonesia. "Ingat, ini imamah berwujud wawasan pikiran. Bukan lembaga. Kita tidak akan membentuk lembaga." Dan itulah yang siapa tahu nanti, akan menjadi fikrah Islamiyah Indunisiyah, wawasan Islam (dari) Indonesia. "Ini memang masalah besar. Tapi kita bisa diskusi, bisa omong," katanya. "Kita bisa gandeng-menggandeng."

Sebuah sedan meluncur masuk pesantren Krapyak, Yogya, Kamis dua pekan lalu, dan berhenti persis di depan rumah sesepuh pondok, K.H. Ali Ma'shum. Dari dalam keluar K.H. A. Siddiq dan sopirnya, disambut antara lain tuan rumah dan para santri. Di sini Kiai Siddiq berbuka puasa, kemudian menyertai tahlilan, sehabis tarawih. Pukul 9.30 malam, Kiai Siddiq, Kiai Ali, dan Syaiful Mudjab terlibat pembicaraan.

Sementara itu, di bagian lain Kota Yogya, K.H. A.R. Fakhruddin sedang punya gawe: pengurus wilayah setempat sedang menyelenggarakan Latihan Kader Tarjih Tingkat Nasional Angkatan II, dengan 60 peserta, yang juga dihadiri Menteri Agama. Acara berbeda, di tempat berbeda.

Satu jam berbincang-bincang, Kiai Siddiq keluar dari ruangan, kembali masuk ke mobil. Hanya ditemani sopirnya, ia langsung melaju ke Jawa Timur. "Saya sungguh tak tahu Pak Siddiq datang ke Yogya," kata K.H. A.R. Fakhruddin belakangan. Kiai, apa Bapak-Bapak saling mengirim kartu Lebaran?

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Syu'bah Asa Laporan Musthafa Helmy & Bambang Harymurti