Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Hardingga meluncurkan buku puisi tentang ayahnya, Yani Afri, salah satu korban penculikan aktivis pada 1997-1998.

Fajar Merah, putra Wiji Thukul, mengibaratkannya sebagai monumen pengingat.

Kritikus sastra, Martin Suryajaya, melihat buku puisi ini merupakan upaya melawan warisan Orba sebagai laku mereproduksi ingatan.

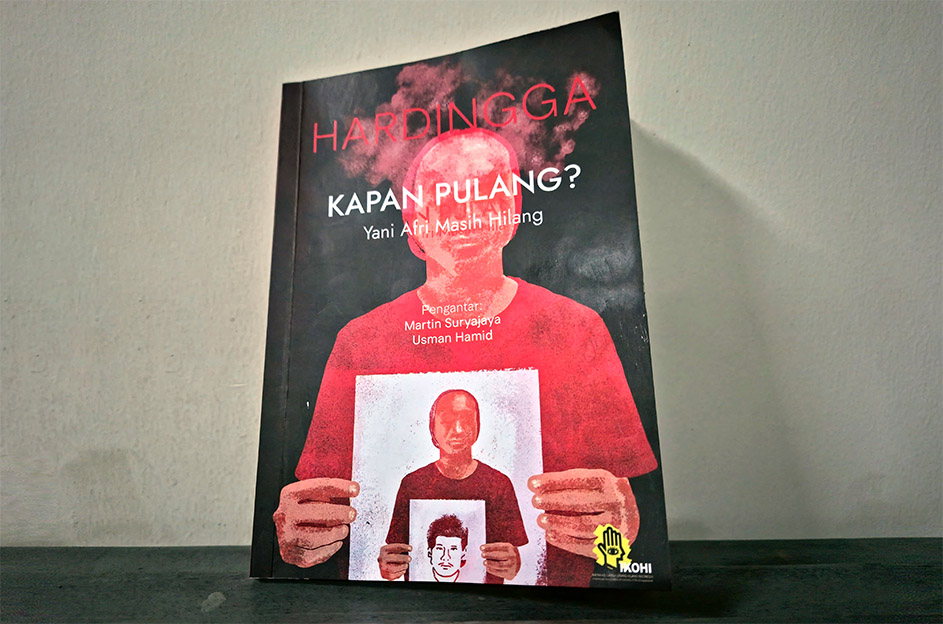

DI balik buku puisi Kapan Pulang? Yani Afri Masih Hilang terdapat kenangan, pertanyaan, kepedihan, penasaran, dan kerinduan. Perjalanan dan pergulatan panjang telah dijejaki Hardingga, 31 tahun, sebelum melahirkan karyanya ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

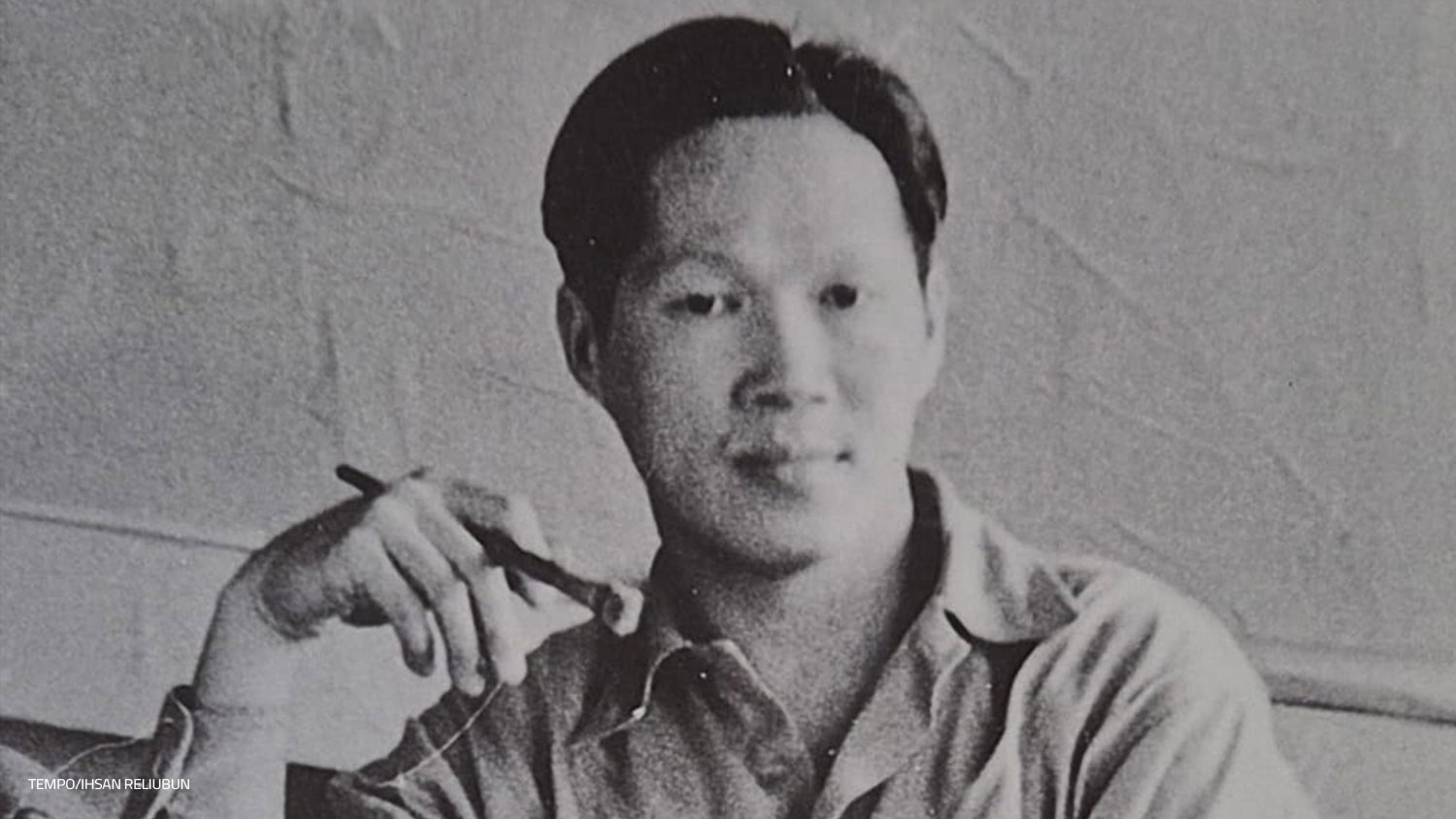

Hardingga masih mengingat pelukan terakhir itu. Ia baru berusia 5 tahun. Dengan wajah penuh bedak, ia berdiri di atas sofa berwarna merah. Lelaki itu menggendongnya ke halaman rumah, kemudian berkeliling ke rumah tetangga. Itulah liburan kecil sekaligus pelukan terakhir yang ia rasakan dari ayahnya, Yani Afri, salah satu korban penculikan aktivis pada 1997-1998.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kala itu muncul tiga lelaki bersepeda motor Vespa menjemput Yani. Mereka lantas menghilang dari halaman rumah. "Itu terakhir kali saya melihat Bapak dalam ingatan saya," kata Hardingga kepada Tempo setelah meluncurkan kumpulan buku puisinya itu di Beranda Rakyat Garuda, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Sabtu malam, 14 Desember 2024.

Tentang ayahnya, ibunya punya cerita lain. Yani dijemput oleh banyak orang yang merupakan kawan-kawannya sendiri. "Tapi Ibu bilang, orang yang menjemput Bapak lebih dari tiga orang," kata pria yang akrab disapa Hardi ini, mengenang cerita ibunya, Tinah. Perempuan ini meninggal setelah didera kanker rahim pada 2008.

Selama itu, Hardi tak pernah mendapatkan berita lengkap tentang siapa Yani Afri, ke mana dia pergi, dan mengapa dia meninggal. Hardi hanya diberi tahu oleh neneknya—ibu Tinah—bahwa bapaknya telah meninggal. Ibunya bercerita bahwa dia pernah satu kali bertemu dengan ayahnya di Kebayoran. "Tapi kata Ibu, mereka lupa bertukar nomor telepon," kata Hardi, yang baru sadar bahwa itu hanyalah cerita karangan Tinah agar tidak membuat dia bersedih saat tahu ayahnya diculik.

Kelak, Hardi menyadari bahwa cerita itu sengaja disembunyikan agar tidak membuatnya terpukul saat ia masih kecil. Sebab, gangguan psikis seperti itu memperburuk kondisi kesehatan ibunya, terutama saat menghadapi pertanyaan tentang di mana Yani atau ke mana suaminya. Hardi bercerita, saat ia masih anak-anak, Tinah kerap panik saat pria kelahiran Mei 1993 itu bermain terlalu jauh dari rumah.

"Trauma Ibu terlihat saat saya masih kecil. Ibu sering bilang, jangan main jauh-jauh, nanti diculik, nanti kamu ditembak," tutur Hardi, mengenang situasi ketika ibunya ketakutan. Saat ayahnya tak pulang dan dinyatakan hilang, Tinah serta ibunya membawa Hardi dan adiknya—seorang lelaki yang kini menikah di Kalimantan—kembali Tangerang, Banten. Mereka tinggal tak jauh dari Pasar Kemis, meninggalkan rumah di Kalibaru, Jakarta Utara.

Buku kumpulan puisi Kapan Pulang? Yani Afri Masih Hilang yang diluncurkan di Beranda Rakyat Garuda, Pinang Ranti, Jakarta Timur, 14 Desember 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

Cerita lengkap tentang ayahnya baru diketahui oleh Hardi menjelang ibunya wafat. Kala itu, Hardi berusia 16 tahun. Tinah memanggilnya dan berterus terang. "Bapakmu itu diculik. Dia korban reformasi. Sana, cari keluarga Bapakmu," tutur Hardi tertunduk. Satu per satu benang kusut tentang Yani mulai diurai Hardi. Ketika itu, mereka menempati sebuah rumah kos di Kalibaru.

Dari situ, Hardi mulai mencari keluarga ayahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Seiring dengan pencarian itu, terkuak makin lebar kisah seluk-beluk ayahnya. Yani ternyata sopir angkutan kota rute Tanjung Priok-Senen dan Tanjung Priok-Cakung. Ia diculik saat masa genting peristiwa Kudatuli—penyerangan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kini menjadi PDI Perjuangan, pada 27 Juli 1996. Hardi berkisah, saat itu bapaknya dijemput oleh sejumlah pria berbadan tegap. Ia diambil paksa bersama empat rekannya di Kelapa Gading, lalu dibawa ke Komando Distrik Militer Jakarta Utara.

Menurut dia, Yani diculik bersama empat kawannya. Mereka diboyong menggunakan mobil Hardtop. Setelah diinterogasi, tiga orang dilepas. Yani sempat dibebaskan, tapi saat keluar gapura Kodim Jakarta Utara, sejumlah pria berbadan tegap sedang menunggunya. "Mereka membawa Bapak ke Markas Kopassus di Cijantung," ujar Hardi. Yang dimaksudkan Hardi adalah Markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus—pasukan elite TNI Angkatan Darat—di Cijantung, Jakarta Timur.

Penculikan terhadap aktivis itu terjadi dalam rentang Februari 1997-Mei 1998. Sembilan orang dipulangkan, tapi 13 orang lainnya masih hilang. Satu dari belasan orang itu adalah Yani, yang diculik pada 26 April 1997. Dari sebuah dokumen pernikahan ayahnya, Hardi mengetahui ayahnya lahir pada 26 April 1971. "Artinya, Bapak diculik tepat pada hari ulang tahunnya," ucap Hardi, yang pendidikannya terputus di kelas tiga Sekolah Menengah Pertama 266 Jakarta Utara itu.

Hardi bercerita bahwa ayahnya adalah salah satu aktivis yang bergerak di bawah tanah. Ia punya basis massa dari pergaulannya dengan berbagai kelompok orang Betawi, Banten, Papua, serta Makassar, yang bekerja di Tanjung Priok. Dengan basis ini, ia bergerak mengorganisasi massa sebagai dukungan terhadap PDI. Hardi mengakui keluarga ayahnya sangat fanatik mendukung partai yang kini dinakhodai Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Ternyata Bapak ditangkap karena berinisiatif membuat gerakan di arus bawah," tutur pria yang suka bernyanyi dan kerap diundang ke kafe itu. Ia menyebutkan penculikan ayahnya merupakan rangkaian peristiwa yang sangat berhubungan dengan peristiwa Kudatuli. Bahkan Yani kerap meminta doa Tinah agar gerakannya berjalan lancar.

"Doakan saya! Kalau presiden ini berganti, saya ada kemungkinan mendapatkan tempat, dan kita akan hidup lebih baik daripada sekarang," kata Hardi, mengenang penggalan kisah yang dituturkan Tinah mengenai janji ayahnya. Tinah tak pernah mengatakan apa yang dimaksudkan “tempat” itu. Presiden yang dimaksudkan Yani adalah Soeharto yang berkuasa 32 tahun.

Namun cita-cita Yani patah di tengah jalan. Cerita itu berbelok dan berbuah pahit. Yani ternyata tak pernah pulang. Sementara itu, sembilan aktivis yang dipulangkan dari penculikan membawa kabar duka tentang nasib Yani. Sembilan orang ini, antara lain Nezar Patria, Mugianto, Faisol Reza, dan Pius Lustrilanang. Di antara mereka, ada yang bercerita kepada neneknya, Tuti Koto, bahwa mereka pernah satu tempat penyekapan dengan Yani.

Kala itu, mereka tak mengenal Yani. Namun ia memperkenalkan diri sebagai Riko, lalu berganti menjadi Rian. Rian memang panggilan Yani di rumah. Lalu, ia memperkenalkan nama aslinya, Yani Afri. "Tolong sampaikan kepada orang tuaku bahwa saya berada di tempat yang saya juga tidak tahu," ucap Hardi, mengutip cerita neneknya, yang menerima informasi dari aktivis yang bebas. Mereka meyakini penyekapan itu dilakukan di Markas Kopassus.

Saat mendengar pesan titipan Yani, para aktivis yang masih dalam penyekapan itu berusaha bisa menyampaikan pesan tersebut. Mereka memang disiksa tanpa ampun sehingga merasa belum tentu masih bisa hidup. "Mata mereka ditutup, disetrum, diinjak, dan ditidurkan di atas balok es," ucap Hardi, mengenang cerita korban penculikan kepada neneknya. Cerita itu membuat Tuti syok dan akhirnya pingsan.

Saat terkuak semua misteri tentang ayahnya, Hardi sadar bahwa di bilik kurungan, ayahnya disekap dengan mata tertutup, dibaringkan di atas balok es, disiksa, dan menjadi kisah sedih dari kabar yang ia dengar tentang ayahnya. Penyiksaan itu ia tulis dalam kumpulan puisi Kapan Pulang?. "Ada yang menceritakan tentang Bapak saya,” katanya dengan tenang.

***

KAPAN Pulang?, buku pertama Hardi, merupakan puisi yang dihimpun dari berbagai catatan di Facebook sejak 2018. Catatan itu dihimpun dan ditambahkan beberapa puisi lain tentang neneknya yang terpukul.

Menurut Hardi, puisinya juga tentang perasaan seorang ibu Yani Afri, Tuti Koto, yang sangat terpukul. Tentang pertanyaan seorang istri yang paling sakit hati, kalut, dan marah. Namun tidak tahu bagaimana mengekspresikan amarah itu. Buku ini merupakan kerinduan seorang anak, yang pada usia 16 tahun baru tahu bahwa ia bukan anak yatim—anak yang ayahnya meninggal. "Melainkan anak dari aktivis yang diculik oleh negara pada 1997-1998," ujarnya.

Kami memilih hidup baru,

Jalannya tak mudah,

ketika kecilku terjatuh,

ibuku sering terjatuh, tersungkur, terjatuh, tersungkur, terjatuh.

Larik dalam bait keempat puisi Ibuku Sering Terjatuh mengisahkan trauma bersarang dalam diri Tinah. Perempuan itu berkeliling menjual pakaian dari satu kapal ke kapal lain di Pelabuhan Tanjung Priok. Perempuan yang kalut ketika mendengar berita dari ibu mertua serta rekan Yani bahwa suaminya diculik dan hilang. Kabar buruk itu membuat tulang punggung pengganti Yani tersebut terpukul.

Tuti bahkan kehilangan pekerjaan sebagai penyanyi panggilan, baik pop maupun dangdut, yang biasa tampil dari satu kafe ke klub malam lainnya di Jakarta Utara. Inilah pekerjaan yang diperkenalkan Yani kepada Tinah sejak keduanya bertemu dan menikah. Menurut Hardi, kedua orang tuanya sama-sama penyuka musik. Sementara itu, Tinah bisa menjual suara di berbagai kafe lantaran ayahnya punya banyak kenalan.

Di awal, saya hanya ingin menanyakan mawar yang hilang.

Memberi tahu nektar yang lain.

Ada akar baru di hadapan.

Karena saya pikir mencari mawar akan tetap mawar, tidak perlu mengenal dahlia atau apa pun itu.

Karena bisa saja seseorang menginginkan mawar, tapi dia mencarinya di bukit sabana.

Mawar tidak tumbuh di sana.

Puisi berjudul Mawar ditulis pada 31 Maret 2024. Hardi berusaha menghidupkan memori tentang peristiwa kejahatan yang merundung ayahnya. Adapun "mawar” adalah kembang yang merujuk pada kelompok Tim Mawar—tim bentukan anggota Kopassus yang bergerak klandestin menculik para aktivis. Salah satu korban penculikan ini adalah Yani, ayah Hardi.

Sesaat Hardi terdiam saat ditanya perihal buku puisi yang diyakininya memiliki pengaruh terhadap upaya penegakan HAM dan pengungkapan kasus penculikan tersebut. Namun ia kembali bercerita, banyak keluarga korban telah menempuh berbagai jalan dengan banyak cara mencari keadilan. Termasuk di dalamnya ada perjuangan neneknya, yang baru berhenti mencari anaknya saat ia meninggal.

"Jujur, gue enggak tahu sampai kapan kasus bokap bakal terungkap," tuturnya. Namun jalan yang ia pilih, menulis puisi, merupakan upaya memberi tahu orang lain bahwa ayahnya adalah korban penculikan dan sampai saat ini masih hilang. Jalan itu juga yang selama ini ditempuh oleh Fajar Merah, putra Wiji Thukul, korban penculikan.

Fajar terus-menerus bersuara dengan bermusik. Ia mengabarkan tentang ayahnya yang diculik. "Gue enggak berpikir soal pengaruh. Paling tidak, gue bisa bersuara kepada banyak orang bahwa kejahatan itu nyata, kejahatan itu ada," tutur Hardi.

Kelak, kata Hardi, ketika banyak orang tahu. Hal itu bisa menjadi jalan bagaimana masalah penculikan ayahnya bisa terbuka. Ia percaya segala hal mungkin saja terjadi. Termasuk bagaimana kebenaran ayahnya yang hilang ini bisa terungkap. "Enggak ada yang enggak mungkin. Ada sebuah tabir yang bakal terungkap, meski itu lama, lambat," kata Hardi soal harapan yang dikurung di benaknya.

(Dari kiri) penulis buku "Kapan Pulang? Yani Afri Masih Hilang", Hardingga; Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid; dan putra Wiji Thukul, Fajar Merah, dalam peluncuran buku Hardingga di Beranda Rakyat Garuda, Pinang Ranti, Jakarta Timur, 14 Desember 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

Di panggung Beranda Rakyat, Fajar Merah memuji Hardi yang menulis puisi tentang keluarga dan ayahnya yang menjadi korban penculikan. Menurut dia, jalan yang kini Hardi dan dirinya tempuh merupakan jalan seni dan memakai karya sebagai senjata. Setidaknya karya itu bisa melawan ketakutan serta menumbuhkan perasaan optimistis. "Bahwa apa yang terjadi sekarang tidak bisa menjadi alasan kita diam," kata Fajar kepada Tempo.

Sore itu, Fajar melantunkan sejumlah lagu untuk mengiringi peluncuran puisi Hardi, di antaranya Sikap dan Kebenaran Akan Terus Hidup. Lirik lagu kedua itu dicuplik dari puisi Wiji Thukul, Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa. Menurut putra kedua Wiji ini, puisi atau musik adalah suara dari keluarga korban. Instrumen yang berbicara tentang Indonesia yang ironis dan menyimpan sejarah kelam.

Dan buku puisi setebal 120 halaman itu bagi Fajar merupakan bukti bahwa keluarga korban tidak bisa dipandang sebagai orang-orang yang menjadi loyo atas peristiwa masa lalu. "Dengan Hardi yang menulis puisi dan saya yang bermusik, itu salah satu upaya kita membuat monumen peringatan," tuturnya.

***

KRITIKUS sastra, Martin Suryajaya, menjelaskan, buku puisi Hardi merupakan upaya melawan warisan Orde Baru sebagai laku mereproduksi ingatan. Sebagai anak Yani Afri, aktivis PDI dan korban penculikan Tim Mawar pada era akhir Orde Baru, Hardingga mengenal betul bagaimana rezim tersebut memanipulasi ingatan bangsa. "Seperti dalang mempermainkan cahaya dan kegelapan,” demikian pernyataan pengajar Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta itu dalam pengantar Kapan Pulang?.

Dalam penjelasan itu, Martin menunjuk sebuah puisi berjudul Cahaya yang ditulis pada 4 Juni 2022. Menurut dia, apa yang terang belum mencakup keseluruhan kenyataan karena kenyataan juga dibentuk oleh kegelapan— sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Puisi, menurut Martin, adalah proses menghidupkan ingatan tentang kenyataan itu.

Penulis buku Meta-Estetika: Studi tentang Morfologi Kritik itu mengatakan kerja puitik yang merawat ingatan juga merupakan kerja politik untuk masa depan. Dengan merawat ingatan, seorang penyair menghadirkan kemungkinan lain dari kenyataan sehingga bisa dijadikan rujukan bagi masa depan. "Inilah yang terjadi ketika Hardingga memulihkan keindahan kata-kata yang telah telanjur terasosiasikan dengan barbarisme, seperti kata 'mawar’ yang berasosiasi dengan Tim Mawar, penculik bapaknya,” demikian pernyataan Martin.

Di sudut lain, selalu ada upaya membungkam riuh suara keluarga korban penculikan itu. Namun Hardi berkukuh menolak tawaran satu miliar rupiah sebagai upaya melenyapkan ingatan tentang ayahnya yang diculik dan hilang. "Waktu itu saya mengurung diri di kamar, merefleksi, dan akhirnya saya mengambil sikap menolak," ucap Hardi, mengisahkan tawaran duit satu miliar rupiah kepadanya pada Agustus 2024. ●

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo