Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pameran ini disebut menghadirkan jalinan antarteks, visualisasi studi etnografis, dan percampuran imajinasi seniman dengan data sejarah.

Menampilkan montase beragam

“HANTU-HANTU” membayang. Jejak-jejaknya terasa hadir dalam “Fever Dream”, pameran tunggal Timoteus Anggawan Kusno di Galeri Tirtodipuran Link (Building A), Yogyakarta, 30 Juni-25 Agustus 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam karya Timoteus, “hantu” adalah metafora yang bergerak ulang-alik antara fakta dan fiksi, sejarah dan karya sastra, kenyataan dan mimpi. Metafora hantu-hantu eksis di dunia liminal (ambang), dan liminalitas merupakan sebuah teks imajiner. Tessel Janse, pengajar di Universiteit Utrecht, Belanda, yang menulis pengantar pameran menarik ini, menggunakan istilah “hauntology”. Hauntology berarti penggunaan strategi penghantuan atau logika pembayangan yang “diekspresikan melalui bahasa artistik dengan metafora liminal seperti hantu dan siluman macan” dalam banyak karya Timoteus.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada 2012, Timoteus mengawali penulisan “Memoar Tanah Runcuk” dan menggagas pendirian “Pusat Studi Tanah Runcuk”. Tanah Runcuk adalah lokasi fiktif yang terinspirasi pengalaman hidup masa kecilnya sebagai anak transmigran Jawa di Bengkulu di tengah keberagaman budaya dan agama. Dalam memoar rekaan ini, Timoteus meminjam tokoh Stern, sosok ciptaan Multatuli dalam roman Max Havelaar (1860).

Max Havelaar dikisahkan melakukan perjalanan ke Hindia Belanda dan merapat ke teritori yang disebut “Tanaruncuk” dengan pedoman Peta Netherland-Rundjuq. Gambar Peta Tanah Runcuk (2016-2017, cat air dan tinta pada kertas, 86 x 65 sentimeter), yang bisa kita lihat dalam pameran ini adalah selembar peta kuno rekaan Timoteus tentang parte incognita, wilayah tak bertuan.

Peta imajiner berfungsi sebagai wacana tandingan atas penguasaan wilayah yang dilandasi kartografi dalam tradisi keilmuan bangsa Belanda mengenai Nusantara di abad-abad silam. Sejajar dengan fiksi Tanah Runcuk, pameran “Fever Dream” mesti dibaca sebagai jalinan antarteks, visualisasi studi etnografis, dan percampuran imajinasi seniman dengan data sejarah.

Alia Swastika, kurator pameran itu, menyebutkan bahasa visual Timoteus kali ini layaknya “dramaturgi yang menghadirkan sensasi filmis, narasi terbagi dalam keping-keping, data sejarah silang sengkarut… pokoknya seperti menciptakan set film”.

Perhatikan, misalnya, Laboratorium Montase, ruangan khusus dalam pameran ini yang tak boleh dilewatkan. Di ruangan ini kita bisa melihat berbagai “artefak” dan acuan yang digunakan seniman untuk memproduksi karya (peta, manuskrip, topeng, kotak ekspedisi, kartu pos, salindia, gambar, lukisan, pemutar kaset, proyektor, senapan, dan lain-lain). Inilah ruang kerja pengklasifikasian para etnograf. Barang-barang itu adalah hasil reproduksi yang diperlakukan seolah-olah temuan asli. Pengetahuan “etnografis” di balik pengklasifikasian diandaikan menghasilkan informasi dan pemetaan untuk kerja artistik seniman.

Hubungan antara pameran itu sendiri dan acuan-acuan yang dikedepankan mengingatkan kita pada kerja-kerja pemetaan (kartografi) di lingkungan para kolonialis untuk melakukan pencocokan fisik antara data dan fakta di lapangan. Tentu saja, dalam “Fever Dream”, keduanya berada dalam hubungan “hauntology”: alih-alih menarasikan atau sekadar mengilustrasikan sejarah, karya Timoteus ingin menunjukkan penyerapan pada lapis-lapis ketaksadaran yang melahirkan sejenis khayalan kreatif atau fantasmagoria.

Kita ingat, beberapa tahun lalu, Jompet Kuswidananto pernah menghadirkan ilusi dan horor hantu-hantu dalam serangkaian karya instalasinya (Phantasmagoria, 2008-2013). Kecenderungan yang mirip terlihat dalam pameran ini. Misalnya pada instalasi-diorama patung-patung prajurit Jawa berkuda dalam karya Timoteus, Dismantling the Monument (resin, lapisan kromium/perak dan besi tahan karat, 2023). Karya ini terinspirasi mitos di Jawa tentang pasukan drum band yang muncul pada dinihari, menggemakan suara-suara ketegangan antara harmoni dan bayang-bayang disrupsi.

Hauntology tentu saja membutuhkan banyak bingkai dan pendekatan, sebagaimana kerumitan dalam wacana pascakolonial itu sendiri. Pendekatan “hantu-hantu” dalam “Fever Dream” boleh jadi mengingatkan pada semacam “pertikaian politik” antara etnologi sebagai ranah teori (universal) dan etnografi yang bergulat dengan realitas pengalaman seorang pengamat (partikular), seperti pernah disinyalir sejarawan Frances Gouda (1995). Untuk konteks pameran ini, kontestasi itu berlangsung antara wacana sejarah dan ungkapan artistik/estetik atau, seperti telah disebutkan di muka, antara fakta dan fiksi.

Karya paling menarik dalam pameran ini, Setelah Luka dan Bisa Kubawa Berlari, instalasi pagar besi dengan kawat berduri, moncong-moncong trompet, kain batik, lukisan Mooi Indie dengan jahitan teks “VOID”, dan dua patung harimau (2024), dapat dilihat dalam konteks itu. Karya ini pernah dihadirkan dalam pameran “Revolusi!” di Rijksmuseum, Amsterdam (2022), negeri bekas penjajah.

Kontestasi yang menghantui karya ini berlangsung pada institusi pemamernya, yaitu museum yang melahirkan konteks sejarah dan galeri komersial dengan kapitalisasi estetiknya. Pertanyaan spekulatifnya, apakah hauntology yang memproduksi void (kekosongan) sudah mendamaikan keduanya atau malah mempertajam kesenjangannya?

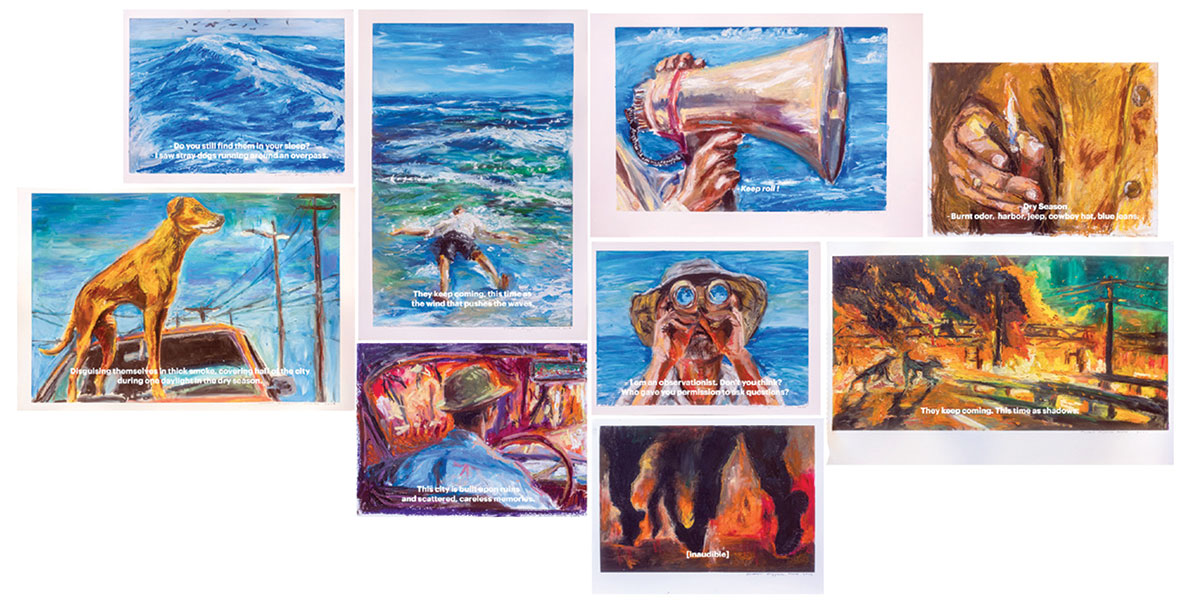

Void adalah ruang ambang. Gagasan tentang kekosongan ini tak jarang memantik pembayangan yang menarik di benak kita. Ada banyak karya yang sekilas terkesan konvensional seperti gambar dan lukisan yang mampu meletupkan imaji baru. A Consent to Silence with a Hidden Disclaimer in a Room Full of People (cat minyak batangan dan pastel pada kertas, 2024) berupa sembilan lukisan yang terdiri atas karya berukuran 29,7 x 59,4 sentimeter (empat lukisan) dan 29,7 x 42 sentimeter (lima lukisan).

Semua bingkai itu membentuk kesatuan narasi yang tidak linier. Tiap lukisan dibubuhi teks atau kutipan, seperti subjudul dalam video atau film. Anjing, laut, perahu, api, dan sosok pengamat—kiranya inilah bayangan sosok Stern—muncul dalam karya-karya ini dan beberapa karya lain. Tiap bingkai adalah serpihan adegan yang hubungan-hubungannya mesti kita jalin sendiri.

Timoteus Anggawan Kusno menggunakan logika bingkai seperti dalam pembuatan papan cerita (storyboard). Dengan bergabungnya semua lukisan di bawah satu judul, sembilan panel itu mengandaikan kesatuan naratif yang mempunyai awal dan akhir. Perhatikan, misalnya, lukisan kedua yang dibubuhi teks dalam bahasa Inggris: “Do you still find them in your sleep? I saw stray dogs running around on overpass”. Tidak ada anjing dalam lukisan ini, seperti halnya tidak terlukis banyak orang seperti tersarankan oleh judul seri karya.

Jika kita terbiasa memandang sebuah foto sebagai panel tunggal kesatuan waktu, sembilan lukisan ini menyarankan hubungan antarpanel sebagai ilusi waktu dan peristiwa. Semua teks dalam lukisan mengandung petunjuk umum perihal ruang dan waktu (daylight, dry season, memory, time, shadow). Satu lukisan dibubuhi keterangan “inaudible”, seakan-akan menegaskan waktu sebagai penghubung antarpanel adalah kesunyian yang mengambang, seperti keberadaan Tanah Runcuk. Logika satu bingkai yang adalah banyak bingkai memberikan ruang kepada penonton karya Timoteus untuk melakukan lompatan imajinasi.

Silent Landscape (1; 2; 3; cat minyak batangan dan pastel pada kertas, 40 x 59 sentimeter; 2024) menampilkan pemandangan dengan pagar kawat berduri dan jerami-jerami kering yang rentan terbakar. Tiga lukisan ini menunjukkan sekuens waktu fajar ke petang. Bentang alam (lembah, sungai, gunung, dan samudra) adalah gambaran yang sering muncul dalam karya-karya Timoteus. Kolonialisme hadir bersama kesadaran bahwa bumi bulat setelah manusia mengarungi samudra.

Dalam kesadaran pascakolonial yang datang berabad-abad kemudian, penjajahan hadir sebagai Colossus, sosok bayangan raksasa. Timoteus menulis teks ini: “Colossus docked at the coastline. We exchange clear glances”. Karya In a Room Full of People (2024) dan Colossus Docked at the Coastline (2024) masing-masing menampilkan sebuah perahu dengan api yang menyala-nyala di tengah samudra. Hantu-hantu, api, gelombang samudra, dan lahar gunung api dalam karya-karya Timoteus kiranya adalah metafora-metafora ketidaksadaran yang melahirkan narasi-narasi fiktif Tanah Runcuk.

A Consent to Silence with a Hidden Disclaimer in a Room Full of People karya Timoteus Anggawan Kusno di Galeri Tirtodipuran Link, Yogyakarta. Dok. Galeri Tirtodipuran Link

Di ruang temaram, berhadapan dengan instalasi kandang harimau yang disebutkan di muka, dipajang ratusan kanvas pemandangan sawah Mooi Indie yang dijahit dan disulap menjadi tabir lukisan berukuran besar. Latar itu menyuguhkan konteks pandangan kaum orientalis untuk citra siluet monumen penunggang kuda yang beraksi di atas tumpuan (Dismantling Nostalgia, 410 x 310 sentimeter, 2024). Dalam konteks pameran ini, itu barangkali adalah gambaran “Colossus”, sosok kekuasaan yang melahirkan mimpi buruk kolonialisme dalam “sebuah ruang yang sarat dihidupi masyarakat terjajah”.

Menyusuri selasar, lorong dan ruang yang menghadirkan beragam karya dalam banyak bingkai itu, kita sampai pada instalasi video tiga kanal, Fever Dream (2024) yang diputar di lantai 2. Inilah karya yang menjadi tajuk pameran. Fever Dream, seperti ditulis dalam pengantar, “menyejajarkan realitas kolonial dan masa setelahnya dengan situasi mimpi dan ketidaksadaran… mimpi di kala demam adalah metafora ketika memasuki ruang ketidaksadaran yang fatal, lorong antara dunia fana dan dunia nyata”.

Timoteus Anggawan Kusno yang lahir pada 1989 pernah belajar di Jurusan Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma (2008) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (2012), Yogyakarta, dan kini menempuh studi doktoral di Universiteit van Amsterdam, Belanda.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Sejarah, Api, dan Hantu-hantu Fiksi"