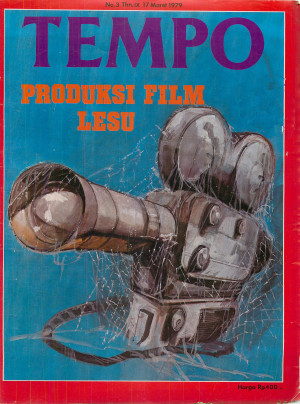

WARUNG di Taman Ismail Marzuki setiap harinya ramai dengan

orang film. Ini pertanda yang jelas bahwa film lagi sepi -

seperti kata seorang seniman yang tiap harinya juga nongkrong di

situ. Sutradara Khairul Umam misalnya secara terbuka mengaku

telah menganggur selama 7 bulan. Sejumlah pemain pembantu

(figuran) yang biasanya ikut panen jika produksi lancar, kini

terlihat lesu di kursi-kursi warung tempat berkumpul para

seniman itu (lihat: Suka Duka).

Juga di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, dan di kantor-kantor

produser -- walaupun orang-orang yang hidupnya tergantung dari

produksi ada juga yang berkunjung ke tempat terakhir itu.

"Daripada nganggur di rumah. Siapa tahu ada produksi, dan kita

kebagian peran," kata salah seorang. Masih di Pusat Perfilman,

kelesuan terbukti jelas jika orang melongok kantor PT Romei

Indah Film. Perusahaan yang mengkhususkan diri menyewakan

alat-alat pembuatan film -- lampu, kamera, lensa -- kini bahkan

tidak bekerja setengah kapasitas. "Biasanya kita kelabakan

meladeni yermintaan," kata seorang pegawai.

Masa "kelabakan" yang disebut itu tentulah terjadi di

tahun-tahun 1977-1978. Menurut catatan Sinematek Indonesia,

sepanjang sejarah pembuatan film di negeri ini tahun tersebut

merupakan masa paling produktif. Antara Festival Film Indonesia

(FFI) 1977 di Jakarta dan FFI 1978 di Ujung Pandang, tercatat

134 film diproduksi di Indonesia. Catatan Departemen Penerangan

menunjukkan bahwa tahun sebelumnya, 1976, cuma 58 film nasional

yang diproduksi. Lonjakan yang amat menyolok ini juga merupakan

hal yang baru pertama kalinya terjadi.

Yang juga pertama kali keputusan Menteri Penerangan yang

mewajibkan para importir ikut membuat film. Justru karena

keputusan itulah jumlah film meningkat 100% lebih. Bintang film

yang lagi top, seperti Roy Marten atau Yatti Octavia, masa itu

pernah sekali kontrak 4 film. Beberapa di antara mereka bahkan

ada yang setiap bulannya rata-rata menyelesaikan 2 film.

Panen demikian tidak pula tanpa akibat sampingan. Produksi yang

mendadak naik membutuhkan banyak tenaga. "Tenaga setengah jadi,

mentah, masih mengkal, semua tersedot." Begitu Misbach Jusa

Biran, ketua Karyawan Film dan Televisi (KFT) pernah berkata.

Bukan cuma itu. Orang luar yang masih harus belajar ABC film pun

terserap masuk mengisi tempat-tempat kosong di dalam industri

yang mendadak bangkit itu. Maka terlihatlah betapa keanggotaan

KFT dan Parfi, persatuan para artis, bertambah dengan cepat.

Dunia film ramai. Honor artis menanjak. Sutradara yang dianggap

bisa bekerja cepat diborong para importir yang harus memproduksi

banyak film karena juga ingin memasukkan banyak film impor.

Tiba-tiba terjdi pergantian kabinet. Mashuri SH, Menpen yang

mewajibkan importir berproduksi, pergi dari Deppen. Setelah

beberapa bulan kosong, datang ke sana Menpen yang baru, Letjen

Ali Murtopo. Orang film tidak usah menanti lama untuk tahu ke

arah mana angin bertiup. Dua hari setelah dilantik, kepada TEMPO

Ali Murtopo menjelaskan: "Kondisi seperti ini saya tidak senang.

Karena di sini dititikberatkan segi ekonomis yang hanya bisa

dinikmati oleh produser . . . Jadi tidak boleh asal produksi,

asal banyak, tapi akibatnya merusak masyarakat."

Pernyataan Menpen Ali Murtopo itu menyentak orang film yang

lagi panen. Ke arah mana kita akan dibawa? Beberapa hari

kemudian, di tengah ramainya pesta film di FFI 1978 di Ujung

Pandang, Dirjen RTF, Sumadi, mengumumkan bahwa "produksi

nantinya tidak akan diikatkan lagi dengan imipor." Sungguh

bagai petir di siang bolong bagi orang film. Dari Ujung Pandang

mereka pulang dengan lesu. Mereka menanti realisasi ucapan

Sumadi dalam bentuk surat keputusan. "Keputusan itu baru muncul

bulan Nopember, tapi telah melesukan produksi sejak FFI Ujung

Pandang itulah," kata sutradara Bai Isbahi.

Cerita di kalangan orang film nampaknya cenderung membenarkan

keterangan Bai Isbahi itu. Konon, bahkan beberapa bintang yang

telah teken kontrak -- dan menerima uang panjar - begitu saja

dibatalkan kontraknya oleh sang produser karena pernyataan

Sumadi itu. "Soalnya yang getol produksi dan punya uang untuk

itu cuma para importir. Kalau mereka tidak wajib produksi lagi,

buat apa repot-repot," kata Sjuman Djaja. Dan Sjuman, yang

beberapa film terakhirnya diproduksi oleh importir, hingga hari

ini belum kedengaran rencananya bikin film lagi.

Ketika surat keputusan Menteri belum juga muncul, dan produksi

terhenti lantaran menanti kebijaksanaan baru, yang muncul, eh,

Kenop 15. "Produksi makin sulit karena bahan baku film yang

semuanya impor -- melonjak dengan hebat, sementara harga tanda

masuk bioskop tidak naik," kata produser dan sutradara Turino

Junaidi. Lima belas hari kemudian, 30 Nopember, yang

ditunggu-tunggu pun tiba.

Hari itu keluar Sk Menpen No. 224 ditandatangani Menpen Ali

Murtopo. Ucapan-Sumadi di Ujung Pandang kini menjadi aturan

resmi. Tapi keputusan baru itu bahkan lebih dari sekedar

menceraikan impor dari produksi. Lewat keputusan yang sama juga

diatur baha impor film boleh memasukkan 6 copy untuk setiap

judul. Sebelumnya cuma diizinkan 3 copy. Tidak heran kalau

keputusan ini disambut dengan pahit oleh kebanyakan orang film.

"Peraturan baru pemerintah itu sangat tidak bersahabat kepada

kita orang film," kata FES Tarigan, juru kamera.

Sembari menganggur, orang-orang film yang kini punya waktu

banyak itu mulai tampil dengan renungan, pendapat, bahkan saran.

Tidak jarang di antara mereka terjadi debat sengit mengenai

bagaimana cara mengatasi kelesuan yang ada. Sjuman Djaja dan

sutradara muda Djun Saptohadi menuding Sk 224 itu sebagai sumber

kelesuan. "Ibarat orang mau bunuh tikus dalam rumah, yang

dibakar rumahnya." Begitu perumpamaan yang dipakai Djun.

Akan halnya keputusan Mashuri "mengawinkan produksi dengan

impor," oleh banyak orang film dinilai cukup baik. "Paling tidak

membuka lapangan kerja dan memberi kesempatan melatih

ketrampilan," kata salah seorang di antara mereka. Mengenai

lahirnya film-film jelek akibat wajib produksi tersebut, dengan

mengeluh, Edward Pesta Sirait, sutradara, berkata: "Itu salah

kitalah orang film. Produser kan cuma punya uang, yang bikin

film kita ini. Kalau film jelek, kitalah yang salah."

Dan tampillah Asrul Sani. Bekas penyair yang kini jadi sutradara

itu nampak tidak terlalu kecewa dengan keadaan sekarang. Asrul

menilai "menurunnya jumlah produksi tidak mutlak berarti

merosotnya film kita." Argumentasi Asrul: "Dari 134 film buatan

tahun 1977-1978, 70% sebaiknya tidak perlu dibikin. Mutunya

jelek." Asrul juga menilai tidak adil wajib produksi di masa

kemarin itu. "Coba saja. Seorang importir yang menanam modal Rp

100 juta untuk sebuah film, akan mendapat insentif sama dengan

seorang produser yang cuma memproduksi film dengan modal Rp 40

juta."

Tidak setujukah Asrul dengan kebijaksanaan wajib produksi itu?

Ternyata bukan itu soalnya. Bersama dengan Sjuman dan Turino,

Asrul melihat manfaat kebijaksanaan yan lampau itu tapi harus

ada sistim kontrolnya," katanya. Kepada TEMPO, Sjuman menjeskan

bahwa ketidakadilan peraturan dulu itu -- sebagai yang diuraikan

Asrul -- dapat diatasi jika ada kontrol terhadap mutu film yang

dibuat para importir tersebut. "Aparat kontrol itu terdiri dari

tokoh masyarakat, orang, film dan pemerintah," begitu penjelasan

Sjuman. Kabarnya Mashuri sendiri sudah merencanakan sistim

kontrol ini. "Tapi ia keburu pindah ke Senayan," kata Sjuman

pula.

Karena tidak adanya kontrol itulah maka lahir film-film yang

"seharusnya tidak diproduksi." Bagi kalangan importir, justru

film-film bermutu rendah itulah yang merusak selera penonton dan

membuat para penonton menjauhi film Indonesia. Importir dan

pemilik bioskop seperti Rudi Lukito, misalnya, menyatakan film

rongsokan itu yang menjadi sebab kelesuan produksi film nasional

sekarang."Lah, kalau tidak ada yang nonton, uang tak terkumpul,

bagaimana mau produksi lagi, "begitu Rudi pernah berkata.

Laporan para wartawan TEMPO dari daerah juga menyebut menurunnya

jumlah penonton film nasional di wilayah mereka. Tapi

sumber-sumber yang dihubungi para wartawan TEMPO itu tidak

menyebut secara jelas sumber kelesuan itu: Kenop 15 atau mutu

film yang rendah.

Akan halnya masalah mutu, sebagian besar orang film mengakui

bahwa SK 224 ini bisa diharapkan berbuat sesuatu. Seperti kata

Rudi Lukito: "Sebab nanti ya orang membuat film secara

sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengejar tah film impor."

Misbach Jusa Biran tidak seoptimis Rudi. Tapi ia toh "percaya

pada pemerintah yang tentu tidak tega melihat orang film lama

menganggur."

Bagaimana pemerintah menyatakan rasa tidak teganya terhadap

orang-orang film? Hingga hari ini belum diketahui. Tapi,

sehubungan dengan pernyataan Ali Murtopo bahwa film harus

bersifat "cultural educative," tanggal 21 Maret ini sebuah

seminar akan diorganisir oleh Deppen. "Dari berbagai kalangan

akan diminta sumbangan fikiran," kata Haji Djohardin, orang lama

Direktorat Film yang kini beredar kembali di Deppen.

Tapi ketika berbagai seminar dan lokakarya perfilman asyik

berlangsung-antara lain yang diadakan Angkatan 45 - masalah

izin memasukkan 6 copy bagi film impor itu memang mencemaskan.

"Dengan 3 copy saja kita kelabakan. Apalagi dengan 6 copy.

Pokoknya makin sempitlah pasaran film nasional," keluh Turino

Junaedi. Soekarno M. Noer, aktor dan produser, bahkan menyebut

6 copy plus tidak adanya wajib produksi bagi importir sebagai

sumber kelesuan film nasional sekarang. "Kita akan tetap

produksi. Itu pasti. Dari dulu juga begitu. Tapi akan diputar di

mana kalau bioskop sudah dipenuhi film impor?"

Bagaimana komentar para importir mengenai 6 copy itu? Marius

Nizart dari PT Suptan (importir film Mandarin) menyebut

kebijaksanaan itu sebagai "menguntungkan penonton." Alasannya?

"Mereka tidak perlu menanti lama lagi dan tak usah menyaksikan

film yang baret-baret akibat terlalu banyak diputar." Jiwat dari

PT Bola Dunia Film (importir film India) dengan terus terang

mengaku tidak bakal menebus 6 copy film yang diimpornya.

"Memasarkan 3 copy saja sulit, apa lagi 6."

Tapi kalau filmnya memang baik dan bisa menarik banyak penonton,

tentu "kesempatan itu kita pergunakan," kata Rudi yang nampak

sependapat dengan Jiwat. Tapi baik Rudi maupun Jiwat keduanya

juga sependapat, bahwa film impor yang baik sekarang sulit

didapat. "Selain harganya sudah amat mahal, pasaran dalam negeri

juga lesu -- harga tanda masuk tak bisa naik -- dan video tape

merajalela dengan cerita-cerita top tanpa sensor," kata Rudi.

Walhasil, kelesuan dan debat masih terus berlangsung dalam dan

di sekitar dunia film nasional, ketika FFI 1979 di Palembang

sudah berada di ambang pintu. Dengan produksi yang melorot

secara fantastis, bisa dipastikan bahwa pesta di Palembang tidak

bakal menarik bagi banyak orang film.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini