Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Eep Saefulloh Fatah *) Pemerhati politik dari Universitas Indonesia

SIAPAKAH pemenang Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Pekanbaru? Jawaban formal: Aburizal Bakrie. Jawaban sesungguhnya, boleh jadi: Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemilu 2009 beserta epilognya mengantarkan Yudhoyono pada dua level kemenangan sekaligus: penguasaan elektoral dan pengendalian elite. ”Penguasaan elektoral” diraihnya lewat pemilihan umum, membuktikan bahwa Yudhoyono adalah produk politik paling molek di hadapan para pemilih Indonesia. Sedangkan ”pengendalian elite” dicapai Yudhoyono melalui sukses pemeliharaan dukungan politik selama lima tahun pemerintahannya, menandai bercokoknya para elite politik terpokok di bawah rumus akomodasi dan kendali Yudhoyono.

Pemilu 2009 mencatat sukses elektoral Yudhoyono secara dramatis. Dalam pemilu legislatif, Partai Demokrat meraih 21.703.137 suara (20,85 persen), melonjak tiga kali lipat dibanding Pemilu 2004. Dalam pemilu presiden, Yudhoyono-Boediono mendulang 73.874.562 suara (60,8 persen), mematikan dua pasang pesaingnya dalam satu putaran.

Sukses elektoral itu pun jadi semacam klimaks dari sukses pengendalian elite selama ia memerintah. Berbeda dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang ”menambahi musuh setiap hari Jumat”—karena pernyataan politiknya sehabis Jumatan yang menghantam kiri dan kanan—Presiden Yudhoyono setiap hari menawarkan persekutuan kepada siapa pun.

Praktis 10 dari 16 partai dalam lembaga legislatif terangkul Yudhoyono. Dengan para pemimpin partai-partai ini ia berbaku rangkulan dan layanan. Berbekal kemampuan tinggi dalam pengemasan diri, Yudhoyono sukses mengelola resistansi politik dari para elite menjadi daur ulang benci menjadi rindu.

Penguasaan elektoral digapai melalui ”politik luar ruangan”. Pengendalian elite diraih melalui ”politik dalam ruangan”. Di luar ruangan Yudhoyono membius para pemilih dengan pesona kemasan. Di dalam ruangan ia melayani pencari kuasa dalam negosiasi tertutup dalam ruangan-ruangan sunyi tersembunyi.

Sukses pengendalian elite dilakukan dengan berbagi kue kekuasaan pemerintahan sambil menanam pengaruh pada pucuk-pucuk pimpinan partai sekondan. Hasilnya menakjubkan! Partai Kebangkitan Bangsa dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau tokoh lain yang sudah terlepas dari Abdurrahman Wahid, induk semangnya. Partai Amanat Nasional kemungkinan besar akan dipimpin oleh Hatta Rajasa, sang menteri setia. Partai Persatuan Pembangunan dikelola oleh sejumlah pemimpin yang menjelang Pemilu 2009 nyaris tersuruk ke bawah pengejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Di partai itu, Yudhoyono pun menjadi semacam ”Dewan Pembina at large”.

”Badai politik Yudhoyono” menjadikan semua partai, nyaris tanpa kecuali, sebagai kawan. Dengan meminggirkan Partai Gerindra dan Hanura yang berpostur terlampau kecil, praktis hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar yang tersisa sebagai lawan dalam ceruk pasar pemilih majemuk.

Jangan lupa bahwa Pemilu 2009 menandai pembesaran ceruk pasar partai-partai berbasis pemilih majemuk. Dalam Pemilu 2004 besaran ceruk ini adalah 59,53 persen pemilih. Dalam Pemilu 2009, ceruk ini mengalami kenaikan 9,8 persen menjadi 69,33 persen. Di balik pembengkakan ceruk pasar ini tersaji ironi: ketika Demokrat mendulang 13,8 persen tambahan suara, PDI Perjuangan dan Golkar justru mengalami penurunan dukungan, masing-masing 3,6 persen dan 7,2 persen.

Alhasil, bagi PDI Perjuangan dan Golkar tersedia satu jalan untuk merebut kembali suara mereka yang hilang: berposisi elegan vis a vis pemerintahan Yudhoyono-Boediono selama lima tahun ke depan. Dalam posisi inilah mereka bisa membangun pemosisian, pembeda dan merek yang tegas dan berjarak dengan Demokrat. Dengan begitu, di hadapan calon pemilih, keduanya tak hadir sebagai pelengkap, melainkan pembanding Demokrat.

Namun bukan jalan itu yang ternyata diambil PDI Perjuangan. Melalui transaksi yang jadi rahasia umum, Yudhoyono berhasil membawa partai Banteng Gemuk ini merapat mendekat dengan biaya murah: mendukung Taufiq Kiemas menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Maka hanya Golkar yang tersisa. Dalam konteks ini, Munas Pekanbaru semula menyediakan kabar baik atau buruk bagi Yudhoyono. Kabar buruk datang manakala Golkar dipimpin oleh tokoh seperti Surya Paloh, yang akan menjadikan Golkar pendukung terdepan setiap kebijakan pemerintah yang tepat sekaligus pengkritik paling keras setiap kebijakan yang keliru. Musibah menghampiri Yudhoyono manakala Golkar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kekuasaannya.

Musibah, sebab dengan cara itu Golkar akan menjadi pesaing terpokok dan paling berbahaya bagi Demokrat pada 2014. Dengan menjaga jarak yang elegan dengan kekuasaan, Golkar memiliki ruang manuver leluasa untuk merebut kembali penguasaan ceruk pasar pemilih majemuk dari tangan Demokrat.

Tapi Paloh dikalahkan Aburizal Bakrie, sang penyokong finansial besar Yudhoyono-Kalla dalam Pemilu 2004 , sang menteri setia yang diselamatkan dengan sigap oleh Yudhoyono dari luapan lumpur Sidoarjo. Di balik kemenangan Bakrie pun tersembunyi ”kemenangan” Yudhoyono.

Rangkaian ”kemenangan” itu menandai pembesaran dramatis sosok politik Yudhoyono. Celakanya, hikayat Yudhoyono dalam demokrasi Indonesia ini dipanggungkan dengan dua bayaran amat mahal: makin rumitnya presidensialisme kita dan muncul tersamarnya bahaya ”despotisme lunak”.

Sebagaimana teori Scott Mainwaring, sistem presidensial dan multipartai menjadi kombinasi yang sulit di Indonesia selepas Pemilu 2004. Sejak itu, kita gagal keluar dengan layak dari kesulitan ini. Di satu sisi, perampingan dan penguatan sistem kepartaian gagal. Insentif politik untuk partai-partai telah dihambur-hamburkan—termasuk yang tak berhak karena sudah divonis dalam pemilu sebagai partai nir-pendukung. Setiap petualang politik pun tak pernah jera dan rugi membikin partai baru atau mendaur ulang partai lama.

Di sisi lain, sistem presidensial kita lemah dan terjebak sebuah paradoks: sukses Yudhoyono memelihara dukungan partai-partai sekaligus kegagalannya membangun kepemimpinan kuat. Yudhoyono sukses mengumpulkan dukungan dari sepuluh partai dengan 76,4 persen kursi dalam parlemen. Tetapi ia gagal mendisiplinkan koalisi tambunnya. Delapan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat selama 2004-2009 didukung bahkan diinisiasi oleh partai-partai peserta koalisi.

Yudhoyono pun keliru merumuskan kepemimpinan yang kuat sebagai mengumpulkan sebanyak mungkin partai di sekitar Istana. Akibatnya, pemerintahan sibuk dengan banyak kompromi sambil gagal meredam resistansi legislatif. Untunglah, pemerintahan Yudhoyono diselamatkan hingga ujung oleh penyakit pragmatisme akut yang diidap semua partai tanpa kecuali.

Selepas Pemilu 2009, alih-alih mengatasi kekeliruan itu, Yudhoyono melanjutkan dan memperbesarnya. Bukannya meramping, koalisi Yudhoyono malah menambun. Dengan menyisakan Partai Gerindra dan Hanura, Yudhoyono-Boediono akan disokong oleh 92,5 persen kursi DPR! Baku kompromi pun bakal menyengit. Disiplin koalisi makin sulit dibangun. Presidensialisme kita pun terjerembap ke lubang kekeliruan yang sama, bahkan lebih besar.

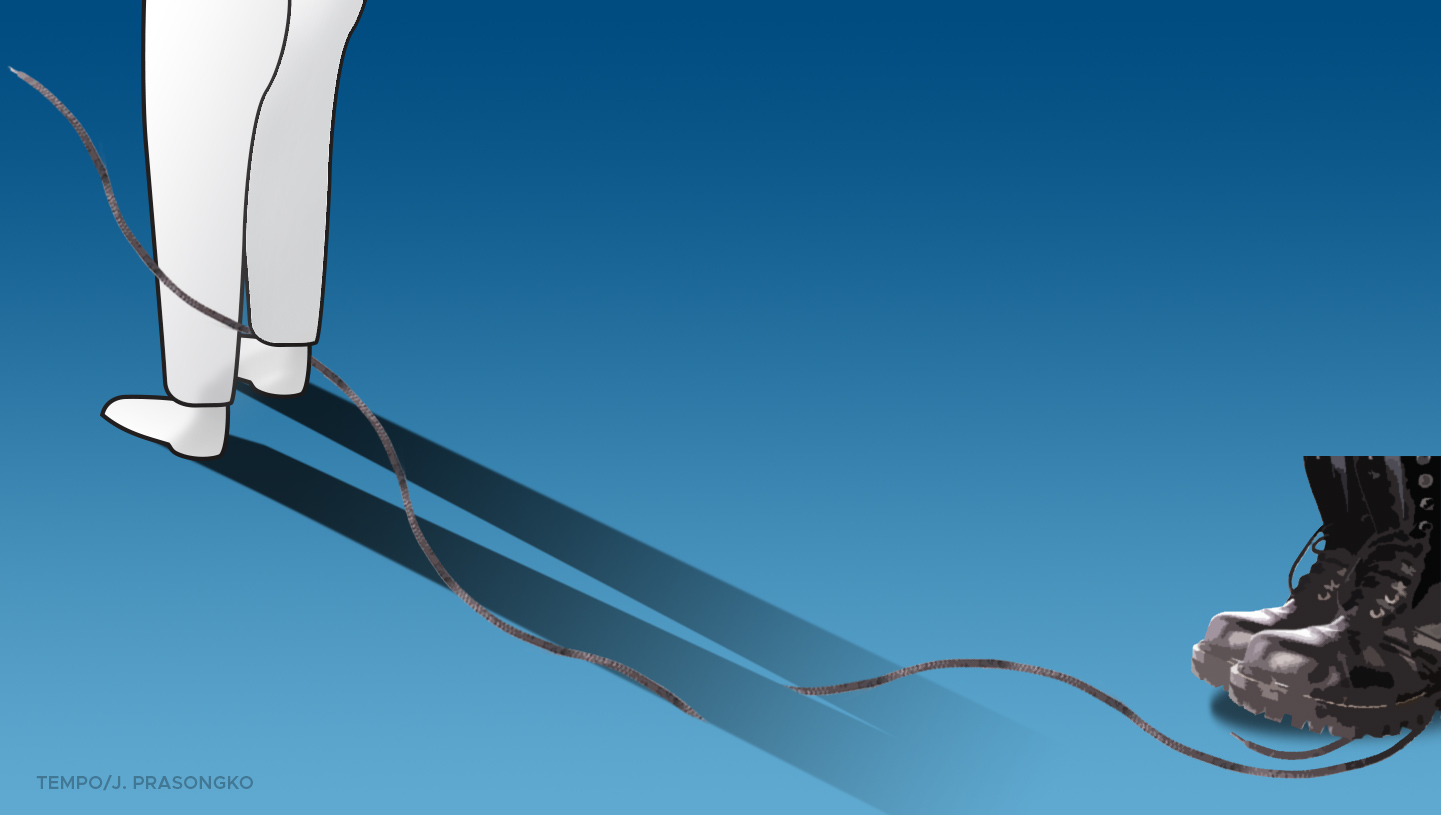

Ongkos mahal berikutnya bagi ”kemenangan” Yudhoyono adalah munculnya, meminjam Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America, ”despotisme lunak”. Tocqueville menyebutnya sebagai penguasaan oleh jaringan kecil dan rumit kekuasaan. Berbeda dengan despotisme (pengumpulan kekuasaan yang terang-benderang), despotisme lunak tak kentara di hadapan khalayak. Ia hanya nyata manakala struktur jaringan kecil dan rumit itu ditelusuri hingga ke pangkalnya. Despotisme lunak menawarkan sebuah ilusi: para pemilih atau publik seolah penuh kuasa namun sesungguhnya makin menepi ke pinggiran.

Saat ini despotisme lunak itu baru tampak secara samar. Namun ia bisa menegas manakala kekuasaan dan kendali makin mengumpul di tangan satu orang yang semakin sensitif, antikritik, tak lagi rela mendengar, dan dengan penuh percaya diri mengaku menjual minuman segar padahal menjajakan botol kosong yang dikemas cantik.

Jadi, jangan-jangan, ”kemenangan” itu sesungguhnya adalah kekalahan yang tertunda.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo