Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada 1990-an, terkenal seorang pemikir Iran bernama Ali Syariati. Pemikir lulusan Universitas Sorbonne, Prancis, ini dikenal sebagai sosiolog yang kekiri-kirian. Dia mengkritik Marxisme, tapi pola pikir Marxisme—khususnya tentang perjuangan kelas—menonjol dalam berbagai analisisnya tentang persoalan Islam. Baginya, agama-agama dan para nabi pembawanya adalah pejuang orang-orang tertindas (mustadh’afin), yang tak segan-segan diidentikkannya dengan kaum proletar dalam pemikiran Marx.

Mereka, para nabi itu, selalu memulai kariernya dengan melawan kaum penindas (mustakbirin), yang dia identikkan dengan kaum borjuasi—penguasa-penguasa sarana produksi. Maka Syariati pun mengkritik para pemuka agama dan pemikir keagamaan yang lebih dekat kepada penguasa-penguasa tersebut, baik pemilik sarana produksi maupun penguasa politik yang menjadi komprador mereka dalam menindas kaum proletar. Bagi Syariati, agama yang berpihak kepada orang-orang tertindas inilah agama yang benar, sedangkan agama pro-penguasa adalah agama palsu. Nah, dia menyebut pertentangan di antara dua kelompok penganut agama dalam satu agama yang sama ini sebagai perjuangan agama versus “agama”.

Dalam tulisan ini, saya tak hendak membuat judgement tentang mana yang benar di antara keduanya. Saya ingin menunjukkan betapa, bahkan dalam satu agama, ada beragam kelompok dengan penafsiran yang berbeda begitu jauh—tak jarang diametral—sehingga hampir-hampir kita bisa mengatakan bahwa dalam suatu agama bisa terdapat beberapa agama yang berbeda-beda sekaligus. Biasanya kita akan menyebut beragam penafsiran yang terjadi di dalam sebuah agama sebagai sekte, aliran, atau paling jauh mazhab. Tapi, seperti akan saya tunjukkan setelah ini, perbedaan di antara berbagai kelompok/sekte/aliran atau mazhab ini hampir-hampir sama besarnya dengan perbedaan antara agama itu dan agama lain. Bahkan boleh jadi lebih besar. Mari kita lihat.

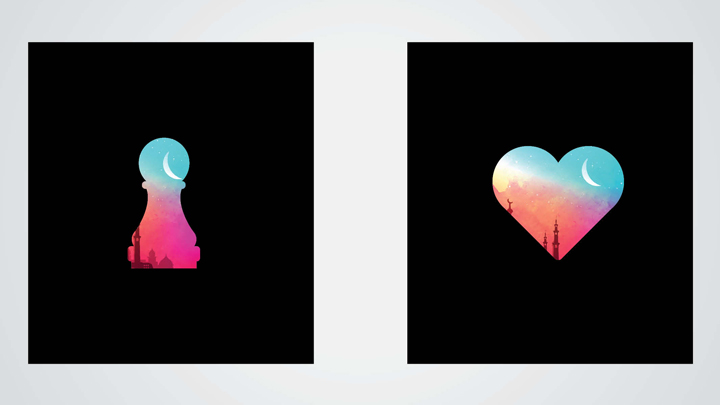

Para fenomenolog agama, misalnya, biasa membagi agama-agama ke dalam kategori agama berorientasi hukum (nomos/law) dan agama berorientasi cinta (eros/love). Dalam konteks ini, agama Yahudi dan Islam cenderung dipandang berorientasi hukum. Sedangkan agama Nasrani, mungkin juga agama-agama India dan Cina, biasa dikelompokkan ke dalam agama berorientasi cinta.

Nah, di dalam tiap agama pun, kedua kecenderungan ini bisa ada secara bersama-sama. Dalam Islam, misalnya, ada (penafsiran) Islam yang melulu berorientasi hukum (dan politik/kekuasaan) sehingga semua aspek lain dari agama menjadi kurang penting; ada juga yang berorientasi cinta sehingga bahkan hukum disubordinasikan ke bawah belas kasih. Contohnya, penekanan Islam pada perdamaian tak bisa lebih ditekankan lagi—karena perdamaian tak lain adalah makna literal nama agama ini sendiri. Tapi, karena ada obsesi pada hukum dan kekuasaan politik dalam sebagian kelompok Islam, aspek kemarahan, pembalasan, dan penaklukan—melalui kekerasan—mengalahkan kecenderungan pada perdamaian ini. Sebaliknya, bagi kelompok yang memahami Islam sebagai agama berorientasi cinta, kesabaran, pemaafan, dan pengorbanan menjadi tema dan sikap utama yang menonjol.

Dalam Islam, misalnya, ada (penafsiran) Islam yang melulu berorientasi hukum (dan politik/kekuasaan) sehingga semua aspek lain dari agama menjadi kurang penting; ada juga yang berorientasi cinta sehingga bahkan hukum disubordinasikan ke bawah belas kasih.

Dengan kata lain, alih-alih mendahulukan penerapan hukum secara ketat, kelompok yang disebut terakhir akan mendahulukan budi pekerti (akhlak) yang luhur dan kebaikan hati. Kelompok ini amat percaya bahwa, pada puncaknya, akhlak dan kebaikan hati (amal-amal saleh) adalah faktor terpenting dalam upaya perbaikan masyarakat. Tujuan akhir agama pun diorientasikan pada pencapaian apa yang disebut sebagai tujuan-tujuan hukum (maqashid syari’ah) atau ideal-ideal moral hukum Islam, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, Islam adalah agama kasih sayang (rahmah) bagi semesta alam.

Sebaliknya, dalam agama non-Islam—yang di dalamnya boleh jadi tema cinta sudah dipahami sebagai ciri utamanya—juga bukan tak mungkin ada kelompok yang justru menonjolkan aspek hukum dan kekuasaan; dalam agama Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya.

Adanya dua kecenderungan yang hampir-hampir menjadikan ada lebih dari satu “agama” dalam satu agama ini bisa diperluas ke dalam berbagai bidang lain. Salah satunya adalah (pemahaman) agama hermeneutik-mistikal versus agama literal-formal. Dalam yang pertama, agama dan teks-teks suci diyakini punya lapis-lapis makna nyaris tak terbatas, dari yang paling lahir hingga yang paling batin. Mistisisme dan formalitas dalam beragama hampir menjadi dua sistem kepercayaan dan pemikiran yang memiliki dua paradigma, dua “permainan bahasa” (language- game) yang secara total berbeda.

Saya berani menyatakan bahwa seorang literalis-formalis tak akan pernah memahami cara pemikiran kaum hermeneutik-mistikal. Dalam kenyataannya, kaum mistik di berbagai agama lebih sering mengalami persekusi dalam sejarah mereka karena dianggap telah melakukan bidah-bidah yang telah mencapai batas kekafiran sehingga tak termaafkan. Termasuk keyakinan mereka pada impersonalitas Tuhan dan kehadiran-Nya secara imanen (menyatu/bersama) alam dan segala tabiat/hukumnya; keyakinan pada Tuhan yang pathetic (penuh cinta) sehingga selalu siap dengan belas kasih dan pengampunan kepada makhluk-makhluk-Nya yang berdosa; keyakinan pada sifat “relatif” tapi legitimate dari gagasan setiap orang akan Tuhan, betapa pun berbedanya; keyakinan pada keberjiwaan (animistik), bahkan dinamistik, makhluk-makhluk Tuhan nonmanusia, yang melahirkan simbol-simbol dan ritus-ritus penghormatan (bukan penyembahan) kepada alam; keyakinan pada keberadaan para orang suci (wali) yang menjadi tangan dan perantara spiritual Tuhan di bumi, baik ketika masih hidup maupun sudah wafat; dan sebagainya. Penafsiran agama semacam ini secara alami sangat toleran dan inklusif terhadap berbagai variasi pemahaman intraagama, bahkan antaragama. Sedangkan bagi yang lain, itu semua tak kurang dari kesesatan dan kesyirikan, dosa besar yang tak terampuni.

Fenomena agama versus “agama” inilah yang belakangan melahirkan perseteruan intraagama yang bahkan lebih keras daripada perseteruan antaragama. Maka, dalam bentuk ekstremnya, kita lihat ISIS dan gerakan-gerakan sejenisnya tampil lebih garang dan sadis kepada sesama muslim. Dalam wujud yang lebih lunak, meski tak kurang mengkhawatirkan, di negeri kita sudah terjadi aksi perusakan kuburan, pembubaran acara tradisional, dan sebagainya.

Saya khawatir, sekadar kampanye kesadaran toleransi—seperti ada dalam sejarah—tak akan pernah cukup. Kalaupun suatu saat masa toleransi itu tiba, boleh jadi sudah akan telanjur ada korban yang terlalu besar, yang akan kita sesali sepanjang sejarah bangsa ini. Perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk mengembangkan suatu sistem perundangan yang menjadikan pengafiran dan penyesatan atas suatu kelompok (penafsiran) keagamaan tertentu oleh kelompok lain sebagai suatu pelanggaran hukum. Dan ini bukan tanpa preseden. Beberapa negara sudah mengembangkan hal ini, seperti Tunisia dan Oman. Selanjutnya adalah law enforcement yang tegas dan adil. Tanpa itu, saya khawatir pertarungan di antara lebih dari satu “agama” dalam satu agama ini bisa menjadi bola liar yang menghancurkan, tanpa ada seorang pun yang bisa menghentikannya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo