Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

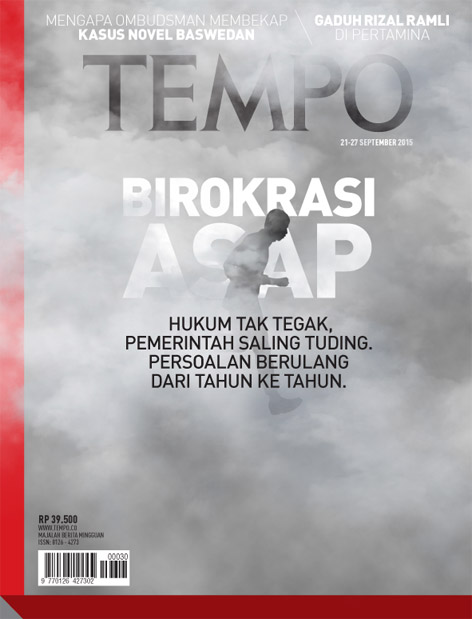

LELET dan tak pernah belajar dari kesalahan masa lalu, begitulah kesan terhadap pemerintah dalam menangani bencana asap yang melanda sebagian wilayah Indonesia. Kebakaran hutan berujung banjir asap merupakan kejadian berulang dalam satu dasawarsa terakhir. Ketika bersirobok lagi dengan bencana tersebut, tahun ini, pemerintah lintang-pukang, seperti baru pertama kali menghadapinya.

Membubung dari ribuan titik di Sumatera dan Kalimantan, asap nyaris tak terkendali. Di Pekanbaru, pekan lalu, indeks standar pencemaran udara atau pollutant standards index (PSI) mencapai 984. Kadar ini jauh melampaui ambang batas, dan sangat berbahaya. Partikel asap yang terhirup bisa melukai sel-sel jalan napas dan memicu infeksi akut. Jerebu juga melanglang jauh menyerbu Malaysia dan Singapura dengan kadar membahayakan.

"Sirene" tanda bahaya sebetulnya sudah muncul sejak awal tahun. Foto satelit sepanjang Januari-September 2015 telah mengingatkan ada 19.586 titik panas yang tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Namun pemerintah daerah yang diberi kewenangan melakukan pencegahan seperti berpangku tangan.

Bukan hanya terlambat mencegah, mereka juga tidak bertindak cepat. Pemerintah Provinsi Riau, misalnya, baru menetapkan status darurat dua pekan setelah indeks pencemaran di atas 500. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menetapkan gubernur bisa mengumumkan keadaan darurat bila hasil pemantauan PSI mencapai 300 atau lebih.

Status darurat ini diperlukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk turun tangan. Status itu memberikan kemudahan bagi Badan Nasional untuk mengerahkan seluruh sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dimilikinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya bisa lebih tanggap menutup kelambanan itu dengan mendesak pemerintah daerah menetapkan status darurat.

Pemerintah pusat juga tak bertindak cepat. Meskipun asap mulai merata di banyak tempat, tidak ada kejelasan komando dalam penanganan bencana. Upaya "nyata" hanya terlihat ketika Presiden Joko Widodo mendatangi lahan yang terbakar di Sumatera Selatan tanpa memakai masker. Toh, langkah itu seolah-olah seremonial belaka, karena tidak diikuti langkah tanggap Jakarta membantu daerah.

Jika ditarik ke belakang, bencana asap sudah bisa diprediksi sejak setahun lalu. Tim Gabungan Nasional Audit Kepatuhan yang dibentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, pada Oktober 2014, telah menemukan pangkal soal bencana asap. Hasil audit yang dilakukan terhadap 17 perusahaan perkebunan dan kehutanan di enam kabupaten/kota di Riau menyimpulkan, dari sisi teknis dan peralatan, perusahaan dan pemerintah daerah ini tidak siap mengantisipasi kebakaran hutan.

Tim audit nasional juga memberikan rekomendasi agar perusahaan yang tidak patuh mendapat sanksi, berupa pencabutan izin. Pejabat daerah yang tidak patuh dikenai sanksi administratif. Sayangnya, temuan berharga ini tidak pernah ditindaklanjuti, bahkan seolah-olah dianggap angin lalu, seiring dengan bubarnya Unit Kerja Presiden.

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi membakar hutan juga tidak pernah optimal. Padahal sudah tersedia perangkat hukum untuk menjerat pembakar hutan. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hutan. Pembakar hutan, baik perorangan maupun perusahaan, dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 10-15 miliar.

Dari puluhan kasus kebakaran hutan yang naik ke pengadilan, sebagian besar pelakunya lolos dari jerat hukum. Kalaupun ada yang terjerat, hanya sebatas orang-orang kecil di lapangan. Petinggi dan pemilik perusahaan boleh dibilang tak tersentuh.

Tidak ada pilihan bagi pemerintah selain menegakkan hukum setegak-tegaknya. Perusahaan yang terbukti melanggar harus diseret ke pengadilan, tanpa pandang bulu. Tak salah dikaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kewenangan pemerintah membekukan kegiatan operasi perusahaan pembakar hutan dan perampasan lahan yang terbakar oleh negara. Vonis Mahkamah Agung, yang menjatuhkan denda Rp 366 miliar terhadap PT Kallista Alam, yang terbukti membakar 1.000 hektare hutan, harus dijadikan momentum mengembalikan hukum sebagai panglima di sektor kehutanan.

Tanpa langkah tegas, bencana asap akan menjadi ancaman permanen dalam beberapa tahun ke depan. Jika ini terjadi, sulit menghindari kesan bahwa negara kalah melawan korporasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo