Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

IA bukan tokoh pergerakan kemerdekaan, bukan pula ideolog. Tapi, setiap kali Indonesia memperingati peristiwa 10 November, setiap kali pula nama Bung Tomo disebut. Peran apa sebenarnya yang telah ia berikan pada Republik sehingga namanya tak pernah terpisahkan dari pertempuran bersejarah itu? Pertanyaan ini layak diajukan agar kita tak terjebak dalam glorifikasi masa lalu secara berlebihan.

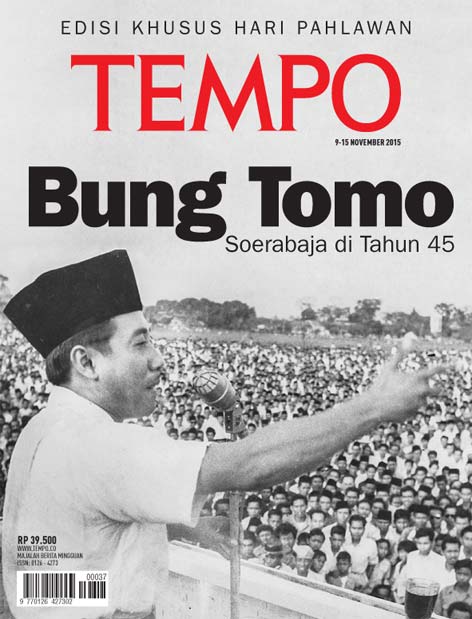

Di buku-buku sejarah di sekolah, misalnya, telah bertahun-tahun foto Bung Tomo yang legendaris itu dipajang. Di foto itu, Sutomo, nama asli Bung Tomo, dengan topi dan rambut berkibar-kibar tampak berapi-api berpidato sambil mengacungkan tangan. Ia berdiri di depan mikrofon, di bawah payung bergaris-garis. Hampir semua siswa membayangkan ia tengah membakar semangat rakyat di medan pertempuran 10 November.

Palagan di Surabaya itu memang ikonik. Pertempuran tiga pekan itu kerap disebut sebagai perang melawan pasukan asing pertama dan terbesar sesudah Proklamasi. Sebanyak 6.000-16.000 pejuang Republik gugur dan 200 ribu warga sipil mengungsi. Di pihak lawan, setidaknya 2.000 orang terbunuh. Amat setimpal jika kemudian pemerintah menetapkan peristiwa 10 November sebagai Hari Pahlawan.

Bung Tomo, yang selalu dihubungkan dengan palagan tersebut, juga telah diangkat sebagai pahlawan nasional pada 2008. Tapi keraguan muncul. Ia, misalnya, terungkap justru tak berada di Surabaya ketika pasukan Sekutu membombardir kota itu pada 10 November 1945. Foto terkenalnya itu juga diduga dipotret beberapa bulan kemudian.

Episode bergelora Bung Tomo memang berlangsung singkat—praktis terentang antara setelah Proklamasi dan berakhirnya pertempuran Surabaya. Di sepenggal waktu ketika ia berusia 25 tahun itulah Bung Tomo dinilai telah menghidupkan makna "revolusi" di medan-medan perlawanan. Ketika pemerintah pusat bertindak lembek pasca-Proklamasi dengan membiarkan tentara Sekutu berkeliaran di jalan-jalan, Bung Tomo memilih menyongsong kolonialisme baru itu dengan menggerakkan perlawanan.

Saat itu ia bukan pemimpin pemuda. Bung Tomo merupakan kepala departemen penerangan di organisasi Pemuda Republik Indonesia, yang memiliki laskar terbesar di Surabaya. Tapi justru dengan posisi itu wartawan Domei—sekarang Antara—Surabaya ini tahu betul bagaimana membangkitkan pemberontakan rakyat.

Bung Tomo, sebagaimana para pemuda yang menyiarkan Proklamasi ke seluruh dunia melalui Radio Republik Indonesia, dengan jitu memanfaatkan media elektronik untuk mengkomunikasikan perjuangan ke berbagai penjuru. Ia memilih melancarkan agitasi dan propaganda lewat corong radio.

Tak terbayangkan pertempuran Surabaya akan begitu masif tanpa agitasi Sutomo di radio. Orasinya setiap hari pada pukul setengah enam sore selalu ditunggu. Orang menyemut di sekitar tiang-tiang pengeras suara yang tersebar di berbagai sudut Surabaya. Suara Sutomo di Radio Pemberontakan itu bahkan terdengar hingga ke Yogyakarta.

Dalam peran inilah Bung Tomo telah menempatkan diri sebagai simbol yang mempersatukan perlawanan. Ia berjasa meluaskan revolusi sehingga tak hanya menjadi urusan orang-orang pergerakan atau laskar-laskar pemuda. Lewat pidato dan takbir yang membakar, ia menggerakkan tentara, pemuda, kiai, santri, tukang becak, dan orang kecil lain dari berbagai pelosok Jawa untuk berjibaku di medan laga Surabaya.

Tentu bukan hanya Bung Tomo yang harus dicatat sebagai "hero" dalam peristiwa historis itu. Banyak tokoh lain yang gambarnya tak pernah muncul di buku-buku sejarah. Soemarsono, pemimpin Pemuda Republik Indonesia, contohnya, berada di garda depan pertempuran itu. Begitu pula Residen Sudirman dan belasan pemuda lain yang berperan penting dalam perebutan bendera di Hotel Yamato.

Yang jelas, tafsir baru sejarah Bung Tomo dan pelaku-pelaku pertempuran Surabaya justru harus dibuka lebar. Sejarah, bagaimanapun, merupakan medan pemaknaan yang liat. Cerita Bung Tomo yang tak hadir pada 10 November karena diungsikan ke Malang demi tetap bisa menggelorakan perlawanan lewat radio, misalnya, perlu lebih digali. Mengapa pula Sutomo tak cukup memberi resonansi perlawanan di rezim Sukarno dan Soeharto?

Bung Tomo mungkin semacam kembang api. Ia bersinar, memikat, menggelorakan—tapi tak lama. Pasca-Revolusi 1945, ia tak memiliki ideologi kuat yang sanggup merekatkan banyak golongan. Ia hanya pewarta perlawanan yang namanya melenting tinggi dalam sejarah pertempuran 10 November.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo