Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

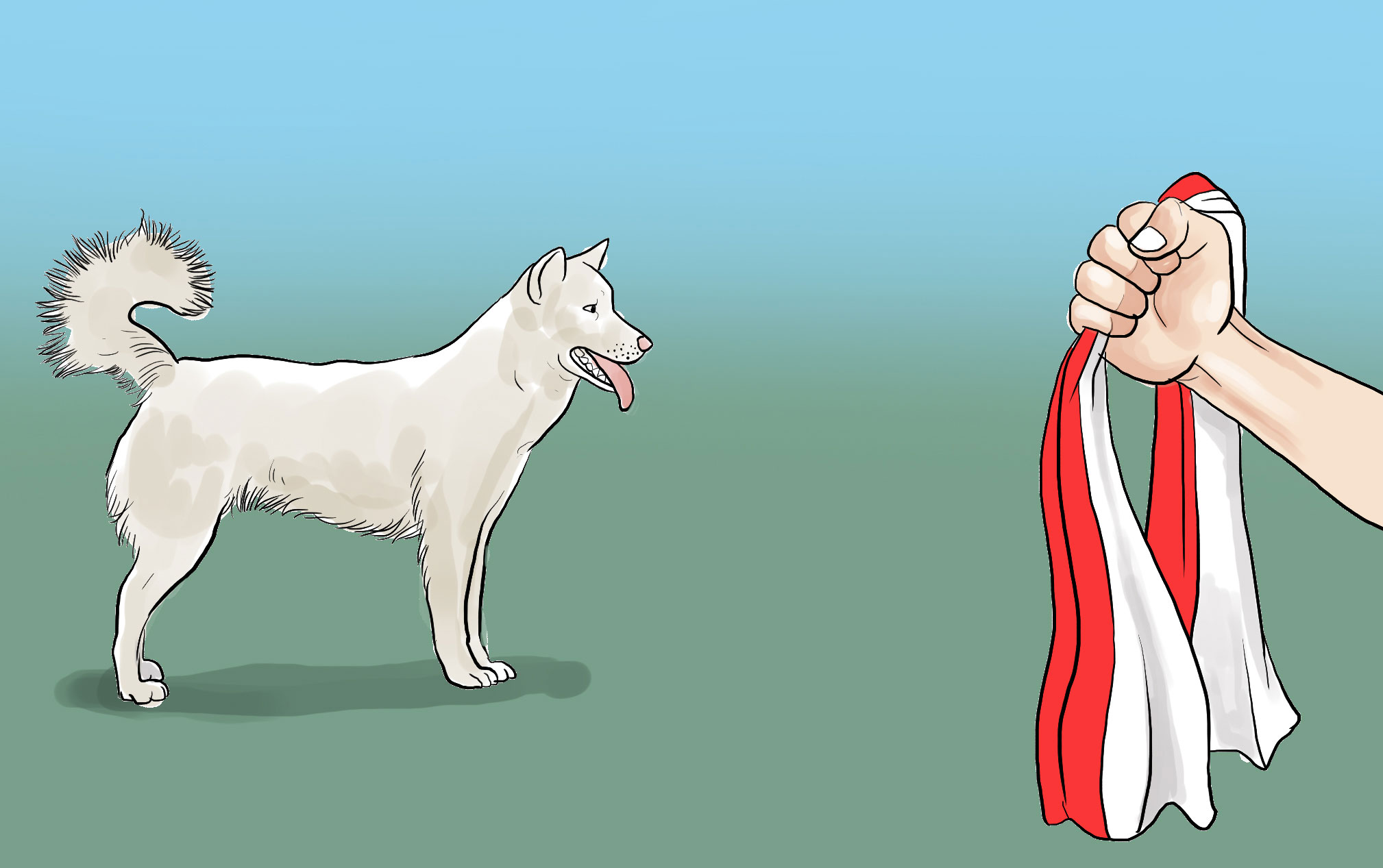

Meski Indonesia hampir 78 tahun merdeka, masyarakat kita belum sepenuhnya bebas berekspresi. Bahkan dalam mengekspresikan kegembiraan merayakan kemerdekaan. Robert Herry Son, warga Bengkali, Riau, malah berurusan dengan polisi gara-gara mengalungkan bendera Merah Putih di leher anjing kesayangannya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Polisi memakai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dalam Pasal 24 huruf a, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jelas di sana pasal itu mengatur niat dan intensi penghinaan serta penodaan karena tuduhan tindak pidana, yaitu didahului frasa "dengan maksud". Robert justru berniat ikut merayakan kemerdekaan ketika mengalungkan bendera Merah Putih ke leher anjingnya. Ia tak bermaksud menghina atau melecehkan simbol negara. Dalam video yang beredar luas itu, anjing yang dikalungi bendera tersebut tampak lucu.

Pengalungan bendera ke leher atau kepala anjing sudah jamak di banyak negara. Di Indonesia, ekspresi yang lucu dan kegembiraan menjadi banal karena bersambut dengan nasionalisme sempit berbasis agama. Dasar tuduhan penodaan kepada Robert muncul karena, bagi sebagian masyarakat muslim, anjing dianggap binatang najis. Maka, mengalungkan bendera ke leher satwa ini membuat simbol negara yang dianggap suci ikut ternoda.

Logika sempit ini membuat nasionalisme kita ikut mengkeret. Masyarakat menjadi mudah tersinggung oleh hal-hal yang semestinya tak membuat tersinggung. Nasionalisme yang sempit membuat masyarakat kita diganduli bias konfirmasi sehingga hal-hal remeh ditarik ke sesuatu yang besar. Bahkan memakai hukum untuk memuaskan ketersinggungannya.

Memakai logika dan tafsir ajaran Islam untuk hal-hal general tentu tak bisa diterima di negara Pancasila ini. Semestinya begitu pula polisi dalam menafsirkan ketersinggungan warga negara. Memakai Pasal 66 UU No. 24/2009 untuk menjembatani ketersinggungan satu orang yang memakai tafsir agama satu kelompok akan membuat hukum berjalan tak adil.

Sayangnya, logika para polisi kita tak sampai ke sana. Mereka cenderung melayani gugatan yang emosional hanya untuk meredam gejolak atas nama kelompok mayoritas. Mengacu pada obyektivitas hukum, semestinya penghinaan lambang negara yang dimaksudkan Pasal 66 itu hanya bisa diterapkan pada perbuatan merusak, merobek, menginjak-injak, dan membakar bendera negara. Perbuatan Robert jelas tak masuk kategori pasal ini.

Karena itu, polisi mesti segera menghentikan proses hukum kasus Robert. Jika diteruskan, polisi akan terus sibuk melayani gugatan-gugatan yang bersumber dari ketersinggungan orang-seorang karena tafsir atas ajaran agama tertentu yang sempit. Sudah saatnya polisi kita meluaskan cara pandang dalam menegakkan hukum.

Gugatan yang bersumber dari ketersinggungan sebaiknya dimediasi sehingga penggugat paham bagaimana memakai hukum secara benar. Polisi punya tanggung jawab membuat masyarakat kita melek hukum, bukan malah melayani emosi tiap orang dengan menafsirkan pasal dalam undang-undang secara salah dan serampangan.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo