Ariel Heryanto*)

*)Dosen The University of Melbourne, Australia

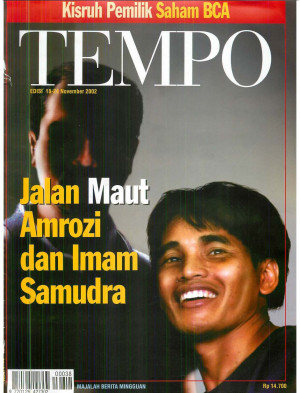

Warga Australia marah besar atas wawancara antara Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar dan Amrozi, tersangka bom Bali. Kemarahan itu disulut oleh hamburan senyum antara kedua tokoh di sepanjang wawancara. Pemerintah Australia dihujani protes dari warganya untuk diteruskan ke Indonesia. Dengan alasan sopan santun, sebagian koran tidak tega mencetak kasarnya umpatan sebagian keluarga korban, kata beberapa wartawan. Pejabat teratas di kepolisian Australia menilai peristiwa itu sebagai sirkus.

Peristiwa ini merupakan kesempatan baik bagi Australia dan Indonesia untuk saling mengenal perbedaan di antara mereka. Untuk Indonesia khususnya, peristiwa yang sama juga penting untuk lebih mengenal penampilan diri di tengah pergaulan internasional, bukan hanya dalam kaitan dengan Australia.

Di Australia sudah ada beberapa upaya untuk memahami "keganjilan Indonesia" yang menusuk perasaan mereka. Dalam kemarahan tertahan, para pejabat tinggi Australia "memaafkan" peristiwa itu dengan mengatakan bahwa sistem peradilan di Indonesia lain dengan Australia. Tapi apa lainnya, tidak jelas. Dan kalau dijelaskan, mungkin akan membuka perdebatan baru.

Beberapa orang Indonesia dan ahli tentang Indonesia diwawancarai untuk membantu menjelaskan. Hampir semuanya menekankan faktor perbedaan budaya sebagai penyebab kesalahpahaman atas senyum itu. Sayangnya, faktor kebudayaan ini hampir selalu disajikan dengan tambahan-tambahan rasionalisasi yang tidak perlu. Hampir semuanya memaparkan konteks politik penyidikan dan tekanan publik terhadap polisi. Senyum itu dijelaskan seakan-akan merupakan sebuah taktik atau siasat yang masuk akal untuk mencapai keuntungan tertentu bagi yang melempar senyum. Misalnya untuk membuktikan bahwa polisi bekerja dengan santai, atau tersangka tidak mendapatkan tekanan atau siksaan untuk mengakui kesalahannya.

Menurut pengamatan saya, senyum Amrozi, pria asal Lamongan, Jawa Timur itu, dan mereka yang di sekelilingnya spontan. Bukan siasat yang dipersiapkan atau diperhitungkan untuk tujuan tertentu. Bukan senyum yang disengaja untuk membuktikan apa pun. Yang jelas, senyum itu tidak untuk mengejek, mensyukuri, atau "menertawakan derita" para korban dan keluarganya seperti disangka banyak orang Australia.

Senyum dalam wawancara itu mungkin sekali seperti senyum kebanyakan orang di Asia Tenggara yang meluncur dengan sendirinya, tanpa setahu yang punya bibir. Orang Indonesia dididik sejak kecil oleh orang tuanya agar banyak tersenyum bila berjumpa dan berinteraksi dengan orang lain. Tidak peduli apa konteks dan perasaan yang bersangkutan.

Jauh sebelum krisis 1997, sejumlah menteri negara tampil di televisi Indonesia mengumumkan kenaikan tarif jasa untuk publik. Yang bersangkutan tidak bangga atau gembira. Tapi pengumuman itu dinyatakan dengan senyum lebar. Hanya orang asing yang bisa menangkap "senyum" mantan presiden Soeharto, dan menyebutnya the smiling general. Soeharto adalah satu dari sedikit tokoh yang gambarnya dipasang dalam lembaran kertas mata uang dengan senyum. Untuk orang Indonesia, senyum sang Presiden tidak bicara apa-apa. Jutaan orang menjadi korban kekejaman sang Presiden—dalam skala dan jumlah yang lebih besar dari ledakan bom Bali—tapi tidak protes terhadap senyum itu.

Di sinilah kesalahan beberapa jurnalis Australia. Mereka menyandingkan potret sekaligus politik Amrozi dan Usamah bin Ladin di koran-koran dengan judul: "Evil speaks... and so does his grinning puppet." Usamah tidak tersenyum dalam foto-fotonya seperti Amrozi. Ironisnya, dengan demikian Usamah lebih bisa diterima oleh masyarakat Barat, juga Australia, walau dianggap jauh lebih berbahaya dan dibenci dibandingkan dengan Amrozi.

Uraian ini bukan pembelaan untuk Amrozi atau yang lain. Ini hanyalah sebuah awal untuk diskusi tentang perbedaan antara budaya dan bangsa, serta upaya untuk saling belajar. Persoalannya, orang dan senyum Indonesia tidak bisa terus-terusan berkubang di kandang sendiri dan dinilai semata-mata secara lokal. Semakin hari semakin banyak gerak-gerik kita yang berada dalam kancah global.

Bergaul antarbangsa menuntut kemauan belajar sesuatu yang asing, sambil menahan diri dari kebajikan yang telanjur menjadi kebiasaan. Ketika menjadi peserta pertukaran pelajar di Amerika Serikat dalam usia belasan tahun, saya diharapkan memberikan puluhan pidato tentang Indonesia. Untuk mempersiapkan diri, saya mengambil mata pelajaran berpidato di sekolah menengah. Salah satu pelajaran terpenting yang saya dapatkan dari guru di kelas itu adalah pemberitahuan bahwa saya terlalu banyak senyum ketika berbicara, padahal yang saya bicarakan tidak lucu.

Dalam beberapa dekade berikutnya, saya saksikan puluhan sarjana dan guru besar dari Asia menyampaikan ceramah ilmiah penuh dengan senyum dan tawa pada saat tidak ada yang lucu. Karena ceramah disampaikan dalam bahasa Inggris dan tempatnya di luar Asia, hadirin bingung. Bahkan dalam sebuah ceramah ada seorang pejuang gerilya yang menceritakan dengan penuh gelak tawa perihal suaminya yang tertembak dan tertangkap musuh.

Tahun 1998 publik Indonesia merasa sakit hati menyaksikan gaya Michel Camdessus (Direktur Eksekutif IMF) berdiri tegak dan memangku tangannya di sisi Presiden Soeharto, yang dengan membungkuk harus menandatangani surat kerja sama reformasi. Jika orang Indonesia mengharap orang asing memahami bahwa pose seperti itu tidak pantas untuk Indonesia, ada baiknya orang Indonesia juga belajar paham bahwa menabur senyum di hadapan orang lain tidak selalu merupakan kebajikan yang pantas.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini