Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jakarta, September 1945.

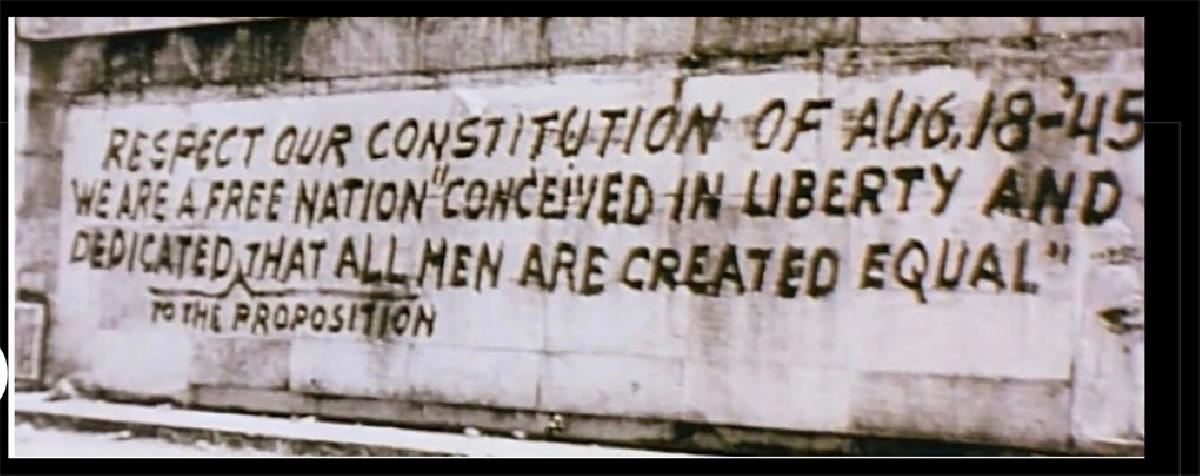

Pasukan Sekutu memasuki kota ini dan mereka menemukan kalimat yang dicoretkan di sebuah tembok di tepi jalan:

Grafiti itu—dalam bahasa Inggris—jelas ditujukan buat mereka.

Mereka, pasukan yang dipimpin Letnan Jenderal Sir Philip Christison, menyandang nama “Allied -Forces Netherland East Indies” (AFNEI). Mereka tak mau tahu, “Netherland East Indies”, “Hindia-Timur-sebagai-bagian-dari-Nederland”, sudah tergusur ke masa lalu. Sejak 17 Agustus 1945, dari puing-puing Perang Dunia sebuah negeri baru lahir—penuh keyakinan meskipun masih acak-acakan.

Tampak goresan kuas cat hitam dengan huruf-huruf besar itu sebenarnya sebuah seru. Ia ditulis dengan konsep yang matang, tapi dikerjakan dengan spontan dan bersemangat, dan sebab itu tak rapi. Seorang patriot yang menulisnya—kita tak tahu siapa—sadar bahwa tanah airnya sedang menghadapi kekuatan militer pemenang Perang Dunia yang hanya mengakui “Hindia -Belanda”.

Tulisannya menunjukkan rasa cemas, tapi bukan penampikan. Ia tak asing dengan idiom dan “ideologi” Sekutu. Kata “liberty” dan “all men are created equal” menggemakan Pernyataan Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776. Diawali dengan “respect our constitution” (“hormatilah konstitusi kami”), coretan dinding itu mengisyaratkan bahwa republik Indonesia yang baru—seperti AS—memiliki undang-undang dasar yang dirumuskan segera setelah pernyataan kemerdekaan: negeri ini bukan produk massa yang mengamuk.

Di September 1945 itu tentara Sekutu—Amerika, Inggris, Australia, Belanda—datang untuk mengurus ribuan prajurit Jepang yang takluk, yang tersisa di Indonesia. Grafiti itu mengingatkan, Sekutu harus tahu, ada kekuasaan di wilayah ini yang ditegakkan tangan-tangan di jalanan, bukan hanya Sukarno-Hatta. Tangan-tangan tak bernama: kekuatan yang digerakkan kehendak umum, volonté générale.

Itu isyarat bahwa kekuasaan baru di Indonesia punya legitimasi, meskipun strukturnya belum mapan. “Kehendak umum”, seperti ditegaskan dalam Revolusi Prancis, adalah kekuatan kreatif yang meng-ada-kan sesuatu yang semula belum-ada—dan itu sah.

Tulisan di tembok kota itu bisa dilihat juga sebagai sebuah proklamasi—atau menegaskan proklamasi 17 Agustus 1945 yang mengasumsikan bangsa Indonesia sudah ada sebelum hari itu. Sebab bangsa Indonesia dianggit dan diciptakan sepenuh volonté générale, yang hari itu bergema dari mikrofon bersejarah di beranda sebuah rumah di Jakarta.

Ada hal lain. Grafiti itu mengandung salam: kami tak apriori bermusuhan dengan kamu, pasukan asing yang datang. Republik yang baru berumur sebulan itu adalah bagian sejarah universal: “Semua manusia diciptakan setara.” Di jalanannya, hidup orang-orang yang merupakan bagian kemanusiaan.

Ekspresi universal itu agaknya yang juga ciri, dan paradoks, nasionalisme Indonesia sejak semula. Proklamasi Agustus menyebut kata kami; ia berbicara kepada dunia, kepada siapa saja yang bukan-kami, tapi diasumsikan akan memahami. Nasio-nalisme kita, kata Bung Karno dalam pidato Lahirnya Pancasila, berkembang dalam “taman sarinya internasionalisme”.

Dengan kata lain, ia bukan semangat kebangsaan yang menganggap sumber-sumber ilhamnya mahabenar. Bung Karno mengagumi Lincoln dan Lenin, mengutip Sun Yat Sen dan Gandhi, seorang Marxis yang menggemari Mahabharata dan jadi anggota Muhammadiyah.

Bung Karno tak sendirian.

Ada sebuah teks yang terkenal sebagai pernyataan “Angkatan ‘45” dalam kesusastraan Indonesia. “Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia”—di sana tertulis—“dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri.”

Seperti Proklamasi 1945, dokumen yang disebut Surat Kepercayaan Gelanggang ini juga memakai kata “kami”, sebuah penegasan diri sebagai subyek. Tapi subyek itu bukan sebuah monolit. “Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur-baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dilahirkan.” Bagi para pencetus Surat Kepercayaan Gelanggang, “kami mungkin tidak selalu asli; yang pokok ditemui itu ialah manusia.”

“Manusia”, tentu saja, bukan sebuah pengertian yang mudah. Tapi ia, “manusia”, selalu muncul ketika hendak diabaikan, bahkan dilenyapkan. Grafiti di tembok Jakarta itu lahir dari harga diri yang tegang: kami manusia yang merdeka, tapi terancam, dan sebab itu kami mengibarkan diri. Kami bisa hancur, tapi kami -menolak dijajah kembali. Di sebuah gerbong trem di bulan September itu tertulis grafiti lain: “Better to the Hell than to be colonialized again.” Bahasa Inggrisnya tak sempurna, tapi nadanya menantang.

Lalu Surabaya meledak. November 1945, pertempuran pecah ketika pasukan Sekutu datang hendak melucuti para pejuang “republiken”. Seorang jenderal Inggris mati, ratusan prajurit tewas, ribuan warga kehilangan nyawa. Republik Indonesia ditegakkan seraya menegaskan bahwa manusia setara dalam kemerdekaan dan kematian.

Goenawan Mohamad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo