Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kebebasan telah dibicarakan oleh sebuah buku karya Ingrid Widjanarko (Timpani Publishing, 2007). Tak kurang dari 42 nama berkomplot di dalamnya, memberikan sentuhan untuk membuka jendela misteri kata kebebasan.

Dari Dr F.X. Muji Sutrisno SJ (Kebebasan adalah bukan berebut panggung tapi berbagi panggung dalam pemuliaan perayaan kehidupan) sampai Djenar Mahesa Ayu (Kebebasan adalah ketika kita sudah tidak lagi harus menjawab apa arti kebebasan). Dari Butet Kartaredjasa (Kebebasan adalah kesadaran akan keterbatasan) sampai Pia Alisjahbana (Kebebasan adalah berekspresi sesuai dengan apa yang kupikirkan, melangkah tanpa restriksi, serta melakukan segala hal sesuai dengan keinginanku).

Tapi kebebasan tetap tidak jelas. Karena lontaran, kesan, pendapat, dan definisi bahkan puisi dari para tokoh itu hanya menyentuh sebagian tubuh kebebasan. Banyak di antaranya hanya semacam dugaan, saran, dakwah, bahkan juga pemujaan pada yang sebenarnya tak pernah mereka mengerti.

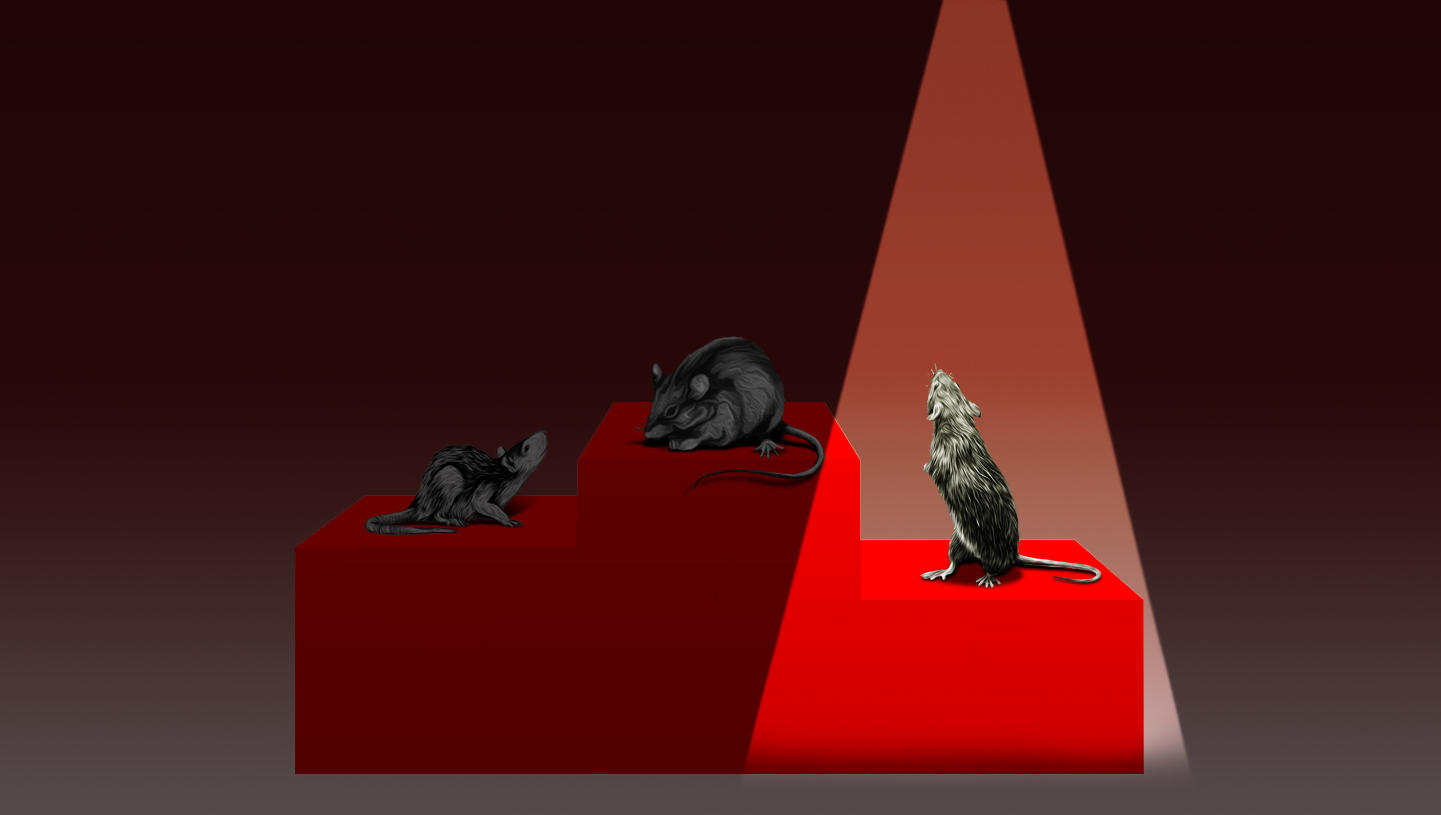

Ada anekdot sejumlah orang tunanetra yang bertamasya ke kebun binatang untuk mengetahui apa itu gajah. Masing-masing kembali dengan ceritanya sendiri. Mereka memberikan definisi menurut apa yang sempat dirabanya. Gambaran gajah seutuhnya baru akan lengkap kalau nilai-nilai itu ditumpuk menjadi satu. Tetapi unsur yang berserakan itu belum tentu akan membangun sesuatu yang sama, karena ekor bisa terpasang di kepala.

Dalam sastra, Arief Budiman dan Goenawan Mohamad pernah mengenalkan metode ”ganzeit”, penilaian yang tidak merujuk pada penjumlahan unsur. Nilai karya sastra ditentukan oleh keutuhannya. Wajah perempuan cantik juga sempat digambar oleh H.B. Jassin, bukan karena matanya bintang kejora dan dagunya lebah bergantung, tetapi pancaran keseluruhannya.

Anekdot tadi tidak dimaksudkan untuk menyamakan kebebasan dengan gajah dan para penulis itu orang buta. Hanya mengantar bahwa sebuah kata memang menyimpan seribu makna. Setiap orang mungkin sudah memilih atau bisa jadi hanya mampu menangkap apa yang sesuai dengan dirinya. Maka kata-kata menjadi ber-”wayuh” arti. Ini bahasa Jawa yang sudah dipopulerkan oleh Profesor Djojodigoeno (pengajar sosiologi dan hukum adat di UGM tahun 60-an) yang artinya banyak arti.

Sebuah kata yang banyak arti, dalam hubungannya dengan karya sastra/kesenian, menjadi keragu-raguan tetapi sekaligus kemeriahan. Kita tahu nilai di dalam kesenian itu sangat nisbi. Bergantung pada apa yang disebut orang Bali desa-kala-patra (tempat-waktu – suasana). Maka bahasa pun tidak mutlak seperti dimaui hukum, tetapi menjadi teka-teki. Tebakan yang indah dan mengasyikkan untuk bermain.

Masalahnya, hidup hanya separuhnya main-main. Bagi seniman, politikus, dan sebagainya, misteri pada kata kebebasan akan membuat kata itu jadi senjata yang ampuh untuk menyerang, berkelit, atau juga ngibul. Tetapi khususnya bila keadaan menjadi kritis, dalam tekanan ekonomi, gejolak politik, orang merindukan kepastian. Mereka ingin sebuah kata menunjuk satu arti seperti ilmu pasti, sebagaimana yang diceritakan George Orwell dalam 1984. Penafsiran terlarang dan merupakan kejahatan.

Dapatkah kata kebebasan dipasung atau dirayu agar tetap satu makna. Sehingga kita hanya perlu membuat kamus satu kali buat sepanjang masa?

Desa-kala-patra berkata, bukan hanya dalam setiap dekade nilai bergeser, bergerak, dan berubah, tapi setiap detik makna lahir kembali. Ketidakpastian adalah—UUD 45 menyebutnya supel dan fleksibel—peralatan penting yang sudah menjadi kebutuhan kita dalam proses tumbuh. Sebuah kata hidup, selalu bergerak artinya. Tentu saja kebutuhan hukum pada kepastian tidak diabaikan. Bahasa hukum boleh jalan dengan wajah dingin di lajurnya sendiri.

Jadi, ada bahasa di dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia ada bahasa formal, tetapi juga ada bahasa gaul, bahasa daerah, bahasa prokem, bahasa selebriti, bahasa para gay, bahasa para pejabat, bahasa militer, bahasa anak, bahasa isyarat, bahasa lisan, bahasa SMS, dan sebagainya.

Prof Anton Moeliono dalam sebuah rembugan bahasa di Gedung Oktora yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa tahun lalu mengatakan bahwa dalam realita (bahasa Indonesia) ada bahasa formal dan bahasa gaul. Beliau tidak menganggap kehadiran bahasa gaul sebagai kelemahan, tetapi kekuatan yang akan memperkaya bahasa Indonesia. Hanya para ”guru bahasa” harus mengajar muridnya untuk mempergunakan bahasa tertentu di habitatnya masing-masing.

Kembali kepada kebebasan. Saya termasuk 42 orang buta yang mencoba meraba gajah kebebasan itu dengan mengatakan: ”kebebasan adalah kemerdekaan untuk menghayati dan mengekspresikan diri, berhadapan dengan orang lain yang juga sama bebas dan merdekanya dalam hal yang persis sama, sehingga kebebasan selalu terbatas, bahkan sering juga tidak bebas, namun kita menikmatinya sebagai keindahan yang dahsyat.”

Saya sementara nyaman dengan rabaan itu, tetapi orang lain belum tentu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo