Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Imam B. Prasodjo

Tepat sehari setelah peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2007, berbagai media memuat foto wajah ceria 76 guru bantu sekolah dari puluhan sekolah dasar daerah terpencil. Mereka datang berbondong-bondong dari pinggir Sungai Citarum, Purwakarta, Jawa Barat, untuk nazar, sekadar berfoto bersama di depan Istana Negara. Mereka melemparkan topi wisuda mereka ke udara, seolah-olah pamer kegembiraan kepada SBY-JK atas keberhasilan mereka menyelesaikan Program D-2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

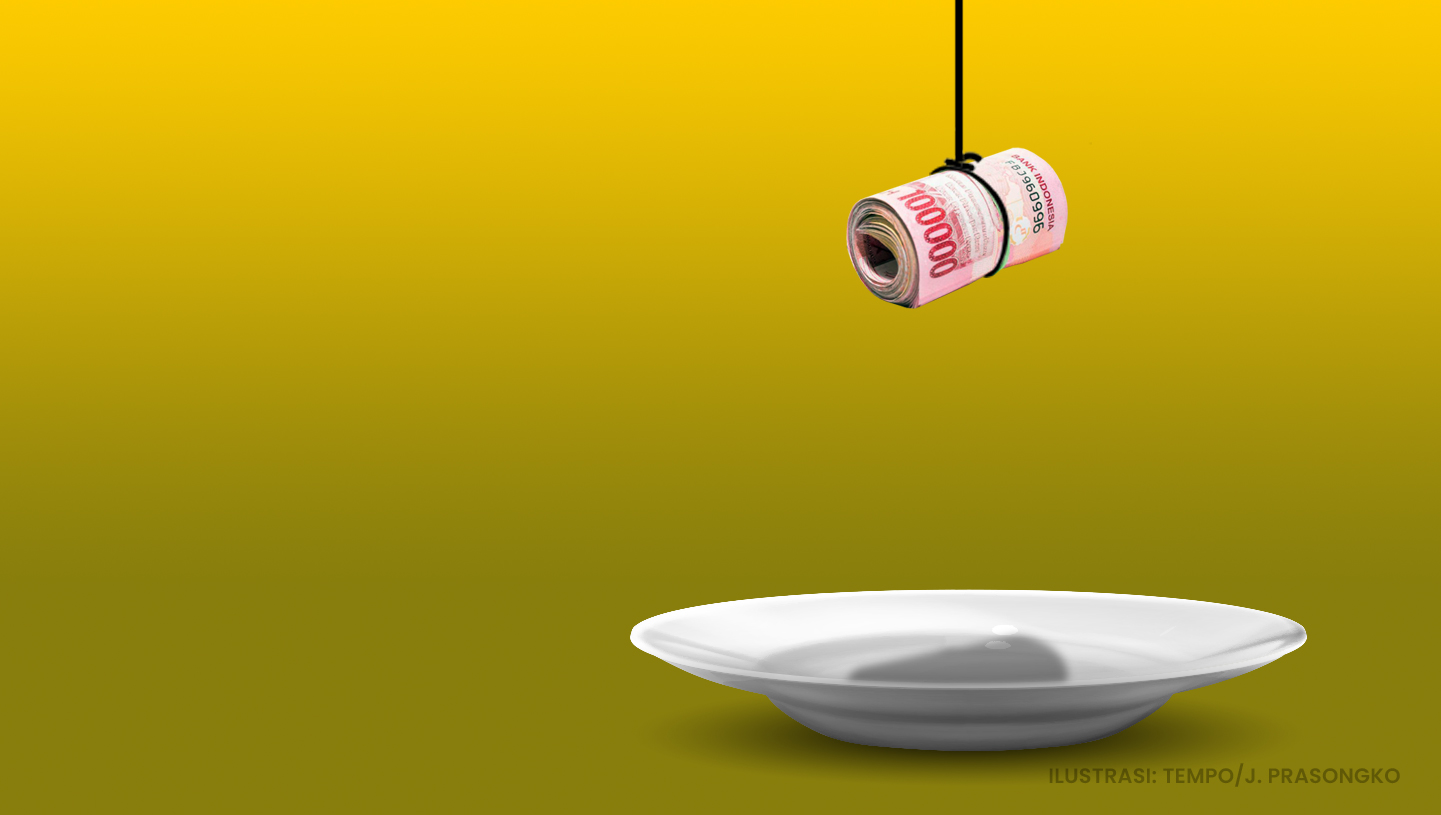

Mungkin tak banyak yang menyimak apa makna simbolis di balik adegan ini. Apalagi bertanya kritis: bukankah para guru bantu yang diangkat pemerintah itu idealnya sudah memiliki ijazah minimal D-2? Nah, justru di sinilah ceritanya. Para guru bantu sekolah ini rupanya selama hampir tiga tahun berjuang kuliah sambil mengajar dengan hanya bermodal gaji pemerintah Rp 460 ribu per bulan. Tentu saja uang itu tak cukup. Karena itu, banyak dari mereka yang harus kreatif mencari dana tambahan menjadi tukang ojek, beternak kambing, atau berutang kepada mertua.

Apa sikap mereka menerima gaji yang minim itu? ”Alhamdulillah,” kata mereka. Mereka ternyata pandai memandang ke bawah. Mereka bersyukur karena dalam keadaan seperti ini pun nasibnya masih lebih baik dibanding ratusan ribu nasib para guru honda (honor daerah) atau guru sukwan (sukarelawan) yang digaji dari dana APBD, iuran sekolah, atau dana Bantuan Operasional Sekolah yang hanya Rp 200 ribu per bulan. Inilah gambaran situasi darurat di negeri yang telah 62 tahun merdeka.

Memang mendapatkan tenaga pengajar dengan minimal ijazah D-2 di wilayah terpencil tidaklah mudah, bahkan di Purwakarta yang hanya berjarak tempuh 2 jam dari Jakarta. Karena itu, tak usah heran bila hingga kini masih banyak dijumpai SD yang tenaga pengajarnya tukang kebun atau pesuruh sekolah yang hanya berijazah SD/SMP. Namun, sekali lagi, kita pun harus tetap berucap ”alhamdulillah” karena masih ada tamatan SLTA yang bersedia menjadi guru bantu. Bila tidak, niscaya terjadi ”jeruk makan jeruk” alias tamatan SD mengajar murid SD.

Jadi, para guru yang berfoto di depan Istana Negara pada Hari Kebangkitan Nasional itu sejatinya ingin nasibnya diperhatikan. Keadaan mereka harusnya dijadikan bagian renungan para elite yang memiliki kewenangan mengatur negeri ini. Mereka ingin agar pikiran elite politik tidak hanya tertuju pada Pemilu 2009, tapi pada nasib pendidikan Indonesia. Bayangkan, setelah 62 tahun merdeka, masih banyak dijumpai sekolah ambruk, bangku reyot, papan tulis berlubang, WC sekolah tak tersedia, dan kelangkaan guru.

Aksi para guru yang terlihat lugu ini ternyata mengundang simpati. Kantor Biro Hukum ABNR secara spontan menyumbangkan sejumlah uang untuk membangun kembali salah satu gedung SD mereka yang roboh. Sebelum para guru itu pulang, mereka pun dihadiahi tiket menonton film Nagabonar Jadi 2. Deddy Mizwar, aktor yang membintangi film itu, datang menyapa mereka. Para guru pun bergembira, melupakan kemiskinan mereka sesaat.

Dalam film itu, tokoh Nagabonar dengan lucu sering berucap, ”Apa kata dunia?” Maka serentak para guru pun menimpali dengan pikirannya sendiri: ”Ya, apa kata dunia kalau nasib guru Indonesia seperti ini?” Ya, barangkali, dunia kini memandang Indonesia sebagai negeri yang para pemimpinnya lebih tertarik menanam kangkung daripada kayu jati. Pikiran mereka lebih tertuju pada kepentingan jangka pendek ketimbang jangka panjang. Itu pun untuk kepentingan diri sendiri ketimbang masyarakat.

Karena itu, tak mengherankan, kini dunia mengenal Indonesia sebagai sumber tenaga kerja migran berketerampilan rendah, yang hanya pantas bekerja sebagai pembantu rumah tangga bergaji murah. Dunia mengenal Indonesia sebagai negara korup, penuh konflik, tempat tipu-menipu, dan banyak manusia di dalamnya yang bekerja dengan ideologi sesat, yakni ”maju tak gentar membela yang bayar”.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harusnya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi bersama menyelamatkan bangsa. Jelas ada sistem yang salah yang sedang berjalan di negeri ini. Bagaimana mungkin pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang cerdas dan berintegritas bila infrastruktur sekolahnya begitu banyak yang rusak dengan guru bergaji lebih rendah daripada uang kutilan para pencopet di terminal bus?

Bagaimana mungkin etika dan moral dapat ditegakkan bila birokrat pengelola lembaga pendidikan justru banyak yang menjadi motor penggerak perilaku sogok-menyogok, tipu-menipu, dan penyimpangan anggaran? Coba, apa pesan simbolis yang hendak disampaikan kepada dunia bila banyak guru besar perguruan tinggi terkemuka ternyata terlibat kasus korupsi, bahkan kini ada yang secara terbuka masih menyelenggarakan perkuliahan di penjara? Inikah pertanda tidak menyatunya akal dan hati di dunia pendidikan kita?

Hari peringatan Kebangkitan Nasional harusnya menjadi momentum titik balik membangkitkan semangat bersinergi, menggalang kekuatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, untuk melakukan perubahan sistemik menuju keadaan lebih baik. Jelas, kini diperlukan ”orang-orang abnormal” untuk melakukan upaya ini, bukan yang ”normal-normal” saja. Kalau tidak, ”Apa kata dunia nanti?”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo