Todung Mulya Lubis *)

*) Dosen mata kuliah hak asasi manusia pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

KETIKA rezim Soeharto tersungkur pada 1998, banyak orang berilusi bahwa hak asasi manusia akan menemui masa depan yang gemilang dan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama puluhan tahun akan bisa diseret ke pengadilan. Nyatanya, sampai hari ini pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang dibawa ke pengadilan bisa dihitung dengan jari. Mayoritas pelanggar hak asasi manusia masih menikmati impunity. Dan ironisnya, malah beberapa di antara mereka mulai menggunakan retorika hak asasi manusia dan menjadi pemerhati dan aktivis hak asasi manusia. Peta bumi hak asasi manusia di negeri ini sepertinya penuh sesak, dan sebagian di antara mereka adalah para calon terdakwa yang seharusnya bersiap-siap menghadapi pengadilan hak asasi manusia.

Memang, menyeret pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidaklah mudah. Rwanda, yang dikenal pernah tenggelam karena pelanggaran hak asasi manusia yang brutal, hanya mampu menyeret 9 orang ke pengadilan dari 69 yang sedianya akan diadili. Sebanyak 45 orang sudah ditahan, tetapi tak seorang pun yang dianggap sebagai mastermind dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bisa diseret ke pengadilan. Padahal PBB sudah berhasil mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Ketika saya mengajar di pelatihan calon-calon hakim pengadilan hak asasi manusia, angka ini saya ungkapkan sebagai bagian dari pesimisme saya tentang masa depan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini.

Kita memang bisa bertanya sekarang: berapa banyak pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang sudah dan bakal diseret ke pengadilan? Dalam kasus Aceh, kita hanya menangkap adanya pengadilan koneksitas atas mereka yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Bantaqiah. Dalam kasus Papua: siapa yang sudah diadili? Dalam kasus Timor Timur: pengadilan baru akan digelar bulan Januari mendatang. Dalam kasus Tanjungpriok: pengadilan masih belum jelas. Dalam kasus Lampung: siapa yang akan diseret ke pengadilan? Dalam kasus Trisakti dan Semanggi I dan II: belum ada kejelasan. Daftar ini akan sangat panjang karena kita harus juga bicara tentang kasus Maluku, Poso, Sampit, dan sebagainya. Saya tak mempunyai keberanian yang cukup untuk mengurai lebih jauh mengenai prospek pengadilan hak asasi manusia di negeri ini.

Realitas politik tidak sepenuhnya berpihak pada hak asasi manusia, khususnya kalau kita bicara tentang enforcement. Hiruk-pikuk diskusi hak asasi manusia di ruang seminar dan media bukanlah cerminan nyata kondisi hak asasi manusia karena kemenangan gerakan hak asasi manusia barulah sebatas wacana di media dan sekolah-sekolah, bukan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di berbagai fakultas hukum sekarang sudah ada mata kuliah hak asasi manusia. Di IAIN Syarif Hidayatullah sekarang ada lembaga kajian hak asasi manusia. Di lingkungan Angkatan Darat dan kepolisian, kita mengetahui bahwa ada semacam buku pintar tentang hak asasi manusia. Apakah ini sebuah kemajuan? Dari sisi penguatan nilai hak asasi manusia, ini jelas suatu kemajuan, meski dengan catatan bahwa di antara semua yang bergumul dengan hak asasi manusia ini ada juga yang tujuannya adalah mencari ”legitimasi” hak asasi manusia karena kekhawatiran akan derasnya kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, harus dilihat orang yang menggunakan hak asasi manusia sebagai ”tool” dan atau ”goal”. Agenda aksinya belum tentu sama.

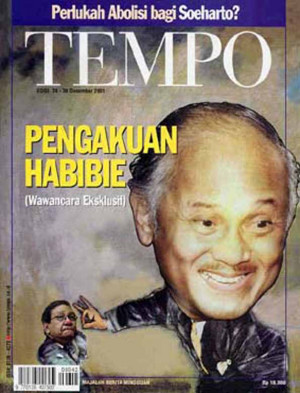

Sejarah menunjukkan bahwa penegakan hak asasi manusia itu lebih berhasil ketika datang rezim baru menggantikan rezim lama. Indonesia memang mengalami pergantian rezim dari rezim Soeharto ke rezim Habibie, rezim Abdurrahman Wahid, dan sekarang rezim Megawati. Tetapi mustahil untuk mengatakan bahwa pergantian rezim di negeri ini berhasil mendudukkan seratus persen rezim baru yang terbebas dari rezim Soeharto. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam, tak terlalu salah untuk menyimpulkan bahwa sisa-sisa kekuatan rezim Soeharto masih sangat kuat dalam pemerintahan kita, dari zaman Habibie sampai zaman Megawati. Tarik-ulur human rights enforcement sekarang ini adalah cermin dari realitas politik tersebut. Karenanya, siapa pun yang berilusi bahwa pengadilan hak asasi manusia akan sukses akan dipaksa untuk menerima kekecewaan nantinya.

Pemerintahan koalisi yang rapuh akan selalu mengutamakan kelangsungan hidupnya ketimbang mengambil risiko kehilangan dukungan. Dilema inilah yang dihadapi oleh Megawati. Kita bisa saja bersimpati pada posisi Megawati yang sulit. Tetapi, Megawati juga jangan terlalu berpikir jangka pendek, karena masa depannya sebagian akan ditentukan juga oleh terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini. Bagaimana Megawati mendapat dukungan dari rakyat Aceh, Papua, Poso, Sampit, dan masyarakat sipil lainnya jika ia tetap enggan menyeret para pelaku pelanggaran hak asasi manusia? Ketika pemilihan presiden langsung dilakukan, basis dukungan politik akan bergeser dari elite politik di MPR ke konstituen politik di rumah-rumah. Karenanya, komitmen dan sejarah hak asasi seseorang akan dilihat sebagai salah satu modal dasar.

Neraca hak asasi manusia 2001 memang masih sangat senjang. Ibarat timbangan, bakul pelanggaran hak asasi manusia masih sangat berat ketimbang bakul penegakan hak asasi manusia. Kalau neraca hak asasi manusia 2002 tak mengalami perbaikan, kepercayaan rakyat pada pemerintah akan semakin lemah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini