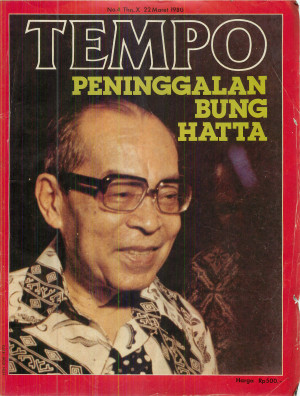

BUNG Hatta wafat.

Waktu memang berjalan, membentuk zaman. Anak-anak lahir. Dan di

piramida penduduk, Indonesia dipenuhi bayi dan pemuda. Ketika

kita bertanya apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu,

tiba-tiba kita tahu kenangan kian pendek di antara kita. Kian

sedikit orang tua yang masih menyimpan apa yang telah silam dan

bisa bercerita tentang semua itu.

Barangkali itulah sebabnya kita cenderung melihat sejarah kita

sebagai bangunan yang terdiri dari lingkaran-lingkaran tertutup.

Masing-masing lingkaran adalah sebuah masa. Masing-masing masa

seakan berdiri eksklusif, tak bersintuhan dengan, bahkan nyaris

asing bagi, yang lain. Yang kini tak bertaut dengan yang dulu.

Yang dulu berada di tingkat lain dari yang kini.

Barangkali itulah sebabnya kita cenderung membayangkan sejarah

sebagai sesuatu yang terdiri dari grup-grup "angkatan" -- seakan

kita tengah menyaksikan barisan-barisan yang berlainan bendera

dalam satu parade 17 Agustus. Hubungan mereka hanya dirumuskan

sebagai "pewarisan" (bila positif), atau "gap", "jurang pemisah"

(bila negatif).

Maka bukan hal yang aneh bila di sebuah ruang seminar yang sama,

ada "wakil Angkatan '45 ' yang mengritik atau memuji-muji

"Angkatan '66", atau sebaliknya. Seakan-akan mereka bukan lagi

sezaman. Seolah-olah mereka bertemu dengan susah payah sebuah

mesin waktu.

Dr. Abu Hanifah beberapa hari sebelum meninggal sering bicara

menyebut dirinya -- dan generasinya -- "mastodon". Anak-anak

muda setengah tertawa membayangkan seekor gajah purba yang besar

yang anehnya belum punah dan bisa jalan-jalan di lingkungan

yang tak lagi sepadan. Tak ada yang bertanya: benarkah "makhluk"

itu begitu kuno -- meskipun diketahui ia akan hilang? Benarkah

ia bukan lagi bagian dari kita, dan kita dari mereka?

*****

SEORANG pengarang di tahun 1978 pernah menulis, bahwa kini

sejarah telah direduksikan tak kepalang tanggung orang tiba-tiba

jadi "produk" dari sebuah dasawarsa masa hidup mereka bahkan

setengah dasawarsa. Dalam kata-kata Susan Sontag, itulah

"inhuman acceleration of historical change."

Tapi mungkin itu cuma ilusi. Setidaknya bagi kita. Sebab

sementara di kota-kota para intelektuil membagi-bagi diri dalam

"angkatan", di pedusunan anak-anak tak cukup waktu untuk jadi

"remaja" -- untuk bebas dari kewajiban ekonomi, sempat

memperoleh ilmu sendiri dan akhirnya membentuk gaya dan

pandangan sendiri.

Dengan kata lain, bagi mereka masa lalu justru terletak di

depan, masa depan justru yang tak kelihatan.

Tapi mungkin dari sinilah kita dapat merenungkan

kenyataan-kenyataan kita sebenarnya. Ketika Bung Hatta memimpin

PNI Baru di tahun 1930-an, ia menghadapi keresahan di desa-desa.

Contohnya di Indramayu, Jawa Barat. Rakyat, terdorong oleh

depresi ekonomi dan keogahan mentaati hukum pemerintah yang

asing bagi mereka, secara ilegal mengambil pohon jati dari

hutan. Maret 1932, misalnya, sekitar 700 orang desa bersenjata

menebang kayu di hadapan para petugas yang tak berdaya.

Pada masa itu, PNI Baru bergerak di antara penduduk. Dan rakyat

menyambut. Keanggotaan PNI Baru pun membesar di wilayah ini.

Tapi Residen Van der Plas awas: ia mencegah menyusupnya pengaruh

partai itu ke desa, dengan memperkuat lurah serta kaum menak.

Dan dia berhasil.

Setengah abad kemudian tentu saja tak ada lagi PNI Baru dan tak

ada Van der Plas. Bung Hatta juga telah wafat. Tapi benarkah

telah berubah desa-desa tempat para penebang liar itu?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini