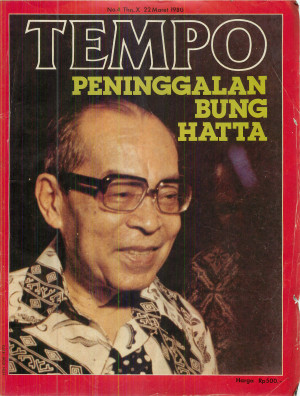

TAK ada suasana sedih di rumah kediaman Hatta. Juga tak ada

keluarga yang berpura-pura sedih. Jum'at jam 18.58 pekan lalu

proklamator itu wafat di RSUP dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta,

(sekitar 1 kilometer saja dari rumahnya) dan nampaknya istri dan

ketiga putrinya sudah siap.

Tapi toh Republik Indonesia tiba-tiba seperti kehilangan seorang

ayah. Ketika iring-iringan jenasah sepanjang 4 km itu Sabtu

siang melewati Jalan Jenderal Sudirman, ratusan orang berbondong

menghormat dan sejumlah orang kampung mengibarkan spanduk putih

bercat hitam, "Selamat Jalan, Bapakku!" Dan ketika tubuh yang

berumur 77 tahun itu diturunkan ke liang lahat, di pemakaman

rakyat di Tanah Kusir, hujan turun rintik -- sampai upacara

selesai.

Buya Hamka, yang memimpin sembahyang di rumah almarhum dan

kemudian membacakan doa di makam, menangis di tengah

kata-katanya. Paginya penghormatan lain diberikan: seorang

lelaki agak tua datang ke Jalan Diponegoro, memasuki ruang

tempat jenasah. Ia minta izin untuk melagukan nyanyian rohani.

Ia seorang Kristen. Sementara itu di hari itu juga, dan begitu

pun Minggu esoknya, di sekolah dan gereja Katolik diujubkan

misa untuk arwah Bung Hatta.

Dukacita itu bisa hanya resmi ataupun tulus. Tapi nampaknya

banyak yang berdoa seperti Presiden Soeharto berdoa: "Tuhan Yang

Maha Kuasa, terimalah seorang putra besar bangsa kami."

Putra besar seluruh bangsa, tapi juga wakil utama sebual

generasi gemilang yang hampir punah.

Bung Hatta lahir di Aur Tajungkang Mandianin, Bukittinggi. 12

Agustus 1902, di sebuah rumah kayu bertingkat dua. Rumah itu

menghadap ke jalan raya Bukittinggi Payakumbuh, namun yang

istimewa adalah tebat ikan di tanah seluas 800 mÿFD itu.

Dalam memoarnya yang tak selesai, yang terbit tahun lalu,

ia sendiri melukiskan peran kolam ikan kaliuh itu bagi masa

depannya: "Ikan di tebat itu menimbulkan hubungan yang baik

antara kakekku, Ilyas gelar Baginda Marah, dengan orang

Belanda yang berkuasa di Bukittinggi. Sewaktu-waktu mereka

dikirimi ikan dari situ dan sebaliknya pada Hari Raya Idulfitri

mereka mengirimkan cerutu Belanda yang kesohor kepada beliau.

Perhubungan yang baik itu membukakan jalan bagiku untuk masuk

sekolah Belanda."

Hatta memang kemudian masuk sekolah Belanda -- dari rencana

kakak ayahnya, yang ia sebut "ayah gaekku", untuk membawa

kemanakannya yang yatim ini bersekolah agama di Mekah gagal.

Hatta nampaknya lebih mengagumi anak-anak Kota Gedang

yang banyak berpendidikan Belanda.

Hanya ia tak telanjur menjadi semacam tokoh Hanafi dalam novel

Sala Asuhan. Ketika Turki kalah perang di tahun 1912, negeri

Islam itu diolok-olok oleh anak-anak Belanda. Hatta ikut sakit

hati. Tapi kemudian ia tahu bahwa ia tak bisa bersimpati kepada

Sultan Turki. Dari "ayah gaek"-nya ia mendengar bagaimana

Sultan-Sultan Turki "melakukan kezaliman dan menjauhkan

perbuatan menurut keadilan Ilahi."

Pandangan semacam itu, yang di luar kelaziman waktu itu, agaknya

berbenih dalam kesadaran Hatta: dalam keteguhan beragamanya ia

tetap kritis -- seperti dalam sikap anti-kolonialnya ia tetap

tak anti-Barat.

Di MULO, sekolah menengah pertama, guru agamanya adalah Haji

Abdullah Ahmad, yang seperti hal-nya ayah Hamka, membawa

semangat "modernisme" Muhammad Abduh dari Mesir "Mereka setuju

sekali," tulis Hatta tentang kaum modernis yang dikaguminya itu,

"apabila orang Islam memiliki selekas-lekasnya ilmu dan

pengetahuan yang disebarkan orang Barat . . . "

Tapi jelas, Barat diketahui Hatta bukan cuma lewat buku dan

ajaran. Ia melanjutkan sekolah ke Rotterdam, Negeri Belanda,

sejak 1922 dan baru 11 tahun kemudian pulang.

Eropa merupakan tempat radikalisasi pandangan-pandangannya

tentang politik -- dan juga tempat ujian pertamanya dengan hukum

dan kekuasaan. Bahwa pengalamannya di sini sangat membekas,

dapat dimengerti. Hatta berada di sana dari umur yang paling

kreatif -- 20 tahun sampai dengan 31 tahun. Memoarnya bercerita

tentang masa ini sepanjang 140 halaman, penuh dengan perincian

yang nampaknya tak terlupakan.

Tak dapat diabaikan ialah bahwa puncak pertama perjuangan Hatta

untuk kemerdekaan bangsanya tercapai di sini, ketika ia memimpin

Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini hanya mencakup sebagian

kecil (sekitar 25%) saja dari mahasiswa Indonesia yang berada di

Negeri Belanda. Tapi para pemuda yang berada di tanah asing itu

bukan saja menemukan PI sebagai wadah untuk menyalurkan

kebutuhan merumuskan identitas diri, tapi juga sebagai

kegairahan untuk suatu kesempatan tampil.

Negeri Belanda, berbeda dari Hindia Belanda, bebas dari kekangan

masyarakat kolonial yang paternalistis dan membedakan warna

kulit. Ketika Hatta, beserta Ali Sastroamidjojo, Nazir

Pamuntjak, dan Abdulmadjid Djojoadiningrat ditangkap dan diadili

di Den Haag oleh pemerintah Belanda karena dituduh subversif,

suatu proses pengadilan yang fair diberikan kepada mereka. 22

Maret 1928 mereka dibebaskan dari segala tuduhan.

Hal-hal seperti itulah agaknya yang menyebabkan Hatta, walaupun

dengan asas "non-kooperasi"nya, pada dasarnya bukan seorang yang

"revolusioner" dalam pengertian sekarang. Ia tak secara

eksplisit menolak mutlak lembaga-lembaga masyarakat dalam

demokrasi Barat. "Non-kooperasi"nya mengandung pengertian, bahwa

kemerdekaan Indonesia tak akan dihadiahkan oleh Belanda, dan

karenanya harus direbut. Tapi tak ada petunjuk jelas adakah

jalan kekerasanlah yang akan ditempuh.

Nampaknya tidak. Kata "revolusioner" memang dipergunakan oleh

Hatta, tapi jalan kekerasan -- baik dengan mogok maupun dengan

perlawanan bersenjata --adalah perkara lain.

Hal yang sama terdapat dalam sikap Bung Karno. Dalam interogasi

di bulan Agustus 1933 ketika ia ditahan, Bung Karno memang

berbicara tentang perlunya "kekuatan" serta "tekanan", tapi itu

adalah "desakan moral" -- dan dijalankan dalam kerangka hukum.

Bung Karno kemudian menjalankan pembinaan "kekuatan" itu melalui

aksi massa, rapat umum dan pidato yang menggelcgar. Bung Hatta

-- yang mengecam cara-cara ini -- menjalankan sikap

"revolusioner"-nya dengan membentuk Pendidikan Nasional

Indonesia, menyusun serta mendidik kader. Dengan kata lain,

kedua pemimpin itu tak cukup perhatian untuk mendapatkan

alternatif misalnya dengan diam-diam menyiapkan angkatan

bersenjata.

Namun mengharapkan hal yang semacam itu tentulah mustahil di

Hindia Belanda yang dikontrol dengan ketat oleh Gubernur

Jenderal De Jonge. Tanpa gerak yang teramat membahayakan sekali

pun Hatta, Syahrir, Sukarno dan beberapa pemimpin pergerakan

lain ditahan di bulan Februari 1934 -- untuk dibuang. Baru

setelah Jepang datang, mereka bebas.

Tak dapat dikatakan, bahwa Hatta unya ilusi tentang imperialisme

Jepang. Tepat setahun setelah meletusnya "Perang Asia Timur

Raya", sebuah rapat umum diadakan di lapangan Ikada, Jakarta, 8

Desember 1942. Hatta diminta berpidato. Ucapannya, tanpa

melewati sensur Jepang lebih dulu, mengejutkan "Bagi pemuda

Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar

lautan dari pada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."

Tapi toh ketika Jepang kalah oleh Sekutu dan kemerdekaan di

ambang pintu, para pemuda kecewa kepadanya. 5 Agustus 1945,

pemuda Subadio Sastrosatomo dan Subianto Djojohadikusumo, yang

datang kepadanya untuk membujuk diserukannya pernyataan

kemerdekaan, tak memperoleh hasil dari Hatta. "Bung Hatta tidak

bisa diharapkan untuk revolusi," kata mereka, setelah

bertengkar.

Barangkali demikian. Tapi tak seorangpun dapat menuduh Bung

Hatta pengecut. Hatta dan Sukarno menolak desakan macam itu,

karena mereka terikat kepada janji, bahwa pernyataan kemerdekaan

adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan, bukan hak Sukarno dan

Hatta sendiri.

Betapapun, perselisihan penilaian semacam itu berlangsung

kembali tiga tahun setelah kemerdekaan sudah dicapai, dan

republik berdiri 19 Desember 1948, Yogya diserbu pasukan

Belanda. Lapangan Maguwo jam 6 pagi dibom. Pagi itu kemudian di

kepresidenan diadakan rapat Kabinet. Masalah yang dibicarakan

ialah: adakah Presiden dan Wakil Presiden akan ke luar kota dan

menjalankan perang gerilya.

Panglima Besar Sudirman sudah memutuskan, dia sendiri akan

bergerilya. Ia datang jam 7 pagi untuk pamitan dengan Presiden.

Sakit t.b.c.-nya nampak, dan Bung Karno membujuknya supaya

tinggal saja dalam kota. Presiden, tulis Bung Hatta dalam

memoarnya, "akan membicarakan dengan Panglima Belanda yang akan

masuk kota, supaya ia dirawat di rumah sakit." Sudirman menolak.

Dari pernyataan itu nampaklah, bahwa pagi-pagi benar Bung Karno

telah memutuskan untuk tak ikut ke luar kota -- meskipun ia tahu

musuh akan berhasil menyerbu. Maka ketika Kolonel T.B.

Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut

perang gerilya -- untuk "memperkuat perjuangan rakyat dan

tentara" -- saran itu tak berhasil.

Bung Hatta menyebut, bahwa pertimbangan lain telah mengharuskan

Presiden dan Wakil Presiden untuk tidak ke pedalaman. Tentara

telah tak ada. Semua telah menyingkir seakan-akan meninggalkan

Kepala Negara mereka. Tanpa pengawal, pimpinan negara memilih

tinggal di Yogya. Lagipula Presiden dan wakil, selama di dalam

kota, selalu dapat berhubungan dengan Komisi Tiga Negara

(Amerika, Australia dan Belgia) dari PBB yang bertugas mengawasi

gencatan senjata.

Tapi setelah Yogya jatuh Komisi Tiga Negara toh tak dapat

mencegah Belanda untuk menawan Sukarno dan Hatta. Rencana Bung

Karno untuk mengungsi ke New Delhi, India, lebih dulu telah

kandas. Para pengritik sekarang mungkin akan mengatakan bahwa

perhitungan-perhitungan itu hanya berdasarkan keinginan yang

kosong. Apa boleh buat mungkin itu kesalahan Bung Karno dan Bung

Hatta.

Tapi mungkin pula mereka berdua punya alasan -- dan punya

pengalaman -- bahwa jalan tanpa kekerasan akan lebih membawa

hasil. Betapa pun, mereka berasal dari suatu generasi, yang pada

dasarnya yakin bahwa aturan main dan janji pasti akan ditepati

-- tak peduli adakah itu dari Jepang atau pun Belanda.

Dalam hal Bung Hatta, setidaknya, hal itu nampak jelas. Jauh di

lubuk hatinya tersimpan kepercayaan yang besar kepada potensi

baik manusia. Ia memang lebih seorang etikus daripada seorang

politikus ataupun ekonom. Dasar teorinya tentang kooperasi

menunjukkan hal itu. "Kooperasi", begitulah tulisnya, "mendidik

manusia bersifat sosial dan jujur serta pandai menjaga diri dari

bujukan ekonomi."

Hidup Bung Hatta sendiri membuktikan bahwa etika itu bisa

berjalan. Ia wafat tanpa meninggalkan kekayaan yang besar. Hanya

ada rumahnya di Jalan Diponegoro dan villa kecilnya di Mega

Mendung.

Tapi sebagaimana ditunjukkan para pemimpin Indonesia dari

generasinya, kedudukan tak boleh melahirkan kekayaan. Di

Batuhampar tinggal dua kakak Bung Hatta dari ibu yang lain. Usia

mereka telah di atas 90 dan 80 tahun. Pekan lalu mereka

mendengar meninggalnya Hatta dari anak cucu. Tapi mereka tak

dapat mengikuti acara pemakaman lewat TVRI. Mereka tak punya

pesawat televisi.

Tak aneh bila Bung Hatta berwasiat agar tak dimakamkan di Taman

Pahlawan, "supaya dekat dengan rakyat."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini