Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah melontarkan sebuah pernyataan menarik. Katanya, “Dulu, ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik berkurang.” Selintas pernyataan ini menyiratkan persetujuan bahwa investasi (baca: pertumbuhan ekonomi) mensyaratkan politik yang otoriter. Soalnya, Sri Mulyani kemudian mencontohkan Cina, yang sistem politiknya terkontrol sehingga investasinya malah terjamin. Untunglah dia kemudian melanjutkan, “Di sini kita ingin tetap demokratis, tapi tetap menarik investasi” (Tempo.co, 24 Oktober 2019).

Pernyataan Sri Mulyani ini menjadi penting mengingat ia mengucapkannya dalam situasi ketika demokrasi di Indonesia tengah mundur dan status kebebasan di Indonesia sedang anjlok dari status negara yang bebas menjadi negara yang setengah bebas (Aspinall, 2019; Tim Lindsey 2019; Freedomhouse,- 2019). Seiring dengan itu, pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia bukan prioritas pada saat ini (Tempo.co, 17 Agustus 2019).

Prioritas yang rendah terhadap kebebasan dan hak asasi manusia juga tecermin dari orientasi serta komposisi kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diumumkan pada 23 Oktober 2019. Singkat kata, terlepas dari komitmen Sri Mulyani yang masih menginginkan kita demokratis sambil tetap menarik investasi, kita menangkap adanya kecenderungan memisahkan lagi pembangunan ekonomi dari—dan dengan menunda—kebebasan serta demokrasi.

Pikiran memisahkan kembali pembangunan dari demokrasi dan kebebasan memang kembali menguat di kalangan politikus dunia dalam satu dasawarsa terakhir. Kembali menguatnya ide pembangunan otoritarian ini dipicu beberapa gejala: melejitnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, meredupnya demokratisasi yang sempat dibawa “Arab Spring”, serta menguatnya rezim-rezim populis di Eropa dan Amerika.

Gejala-gejala ini telah mendorong banyak orang berpikir bahwa demokrasi makin tak relevan dengan pertumbuhan ekonomi. Kolumnis The New York Times, Tom Friedman, dengan mencontohkan Cina, menulis bahwa pemerintahan dengan partai tunggal (baca: otoritarian) lebih mampu mendesakkan kebijakan yang secara politik sulit tapi penting dan dibutuhkan untuk menggerakkan masyarakat menuju abad ke-21 (Yanyan Gao dkk, Research Policy 46, 2017).

Dari segi efektivitas, otoritarianisme acap dianggap lebih praktis dalam memenuhi dan menjawab tantangan serta kebutuhan kesejahteraan. Dalam pikiran praktis, demokrasi sering dipersepsikan sebagai mekanisme yang bertele-tele, melelahkan, dan berbiaya tinggi. Karena itu, para pengambil keputusan sering jatuh dalam godaan untuk mengabaikannya. Namun sejarah dan pengalaman empiris telah membuktikan bahwa mengabaikan dan memisahkan kebebasan serta demokrasi dari pembangunan adalah langkah yang keliru.

Dalam pengalaman Indonesia, memisahkan pembangunan dari demokrasi dengan tujuan menjaga stabilitas politik memakai sistem otoritarian untuk memacu ekonomi pernah dipraktikkan Orde Baru selama 32 tahun dan gagal. Pada masa itu, pembangunan dirumuskan dalam kredo pertumbuhan dan stabilitas. Untuk mencapai pertumbuhan, Orde Baru memberangus demokrasi, partai politik dan organisasi kemasyarakatan dikooptasi, kebebasan sipil dan oposisi direpresi.

Apa hasilnya? Akibat kontrol masyarakat yang lemah, kekuasaan politik dan ekonomi secara eksklusif terakumulasi ke tangan segelintir orang. Pembangunan gaya Orde Baru pun identik dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya lebih banyak dimakan elite-elite di sekitar Soeharto. Ujungnya, krisis ekonomi menyapu dan meruntuhkan bangunan kekuasaan Orde Baru itu.

Dalam kasus Indonesia, otoritarianisme meninggalkan pembangunan ekonomi yang rapuh. Otoritarianisme menyimpan krisis politik, krisis legitimasi, dan bencana ekonomi di dalamnya. Klaim bahwa otoritarianisme bisa menghasilkan pertumbuhan terbukti salah.

Sejak era reformasi, Indonesia memulai suatu komitmen dan nilai baru dalam pembangunan. Nilai dan pandangan baru itu memostulatkan pembangunan harus berjalan seiring dengan kebebasan politik. Pembangunan ekonomi tidak bisa lagi dijadikan dalih bagi stabilitas hingga mengorbankan demokrasi. Dengan kata lain, reformasi telah mendorong berlangsungnya suatu proses rekonsiliatif antara dua pranata terpenting, yakni ekonomi dengan demokrasi. Dari sini, Indonesia mulai menata bangunan demokrasi secara harmonis dengan pembangunan ekonomi. Para pemimpin setelah Soeharto, dengan tingkat dan aksentuasi yang berbeda-beda, mengintegrasikan demokrasi dan pembangunan sebagai satu kesatuan.

Bukan kebetulan apabila setahun setelah reformasi 1998 Amartya Sen menerbitkan Development as Freedom yang sangat berpengaruh dan menjadi semangat zaman itu. Sen mendalilkan pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan. Pembangunan tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebagai pertumbuhan produk nasional bruto (GNP) atau peningkatan penghasilan, industrialisasi, kemajuan dalam teknologi, dan modernisasi kebudayaan semata.

Menurut Sen, pembangunan mensyaratkan penghapusan sumber-sumber belenggu kebebasan manusia: kemiskinan, tirani, kesempatan ekonomi yang terbatas, deprivasi sosial, intoleransi, dan represi negara. Ia membuktikan bahwa kurangnya kebebasan yang substantif berkorelasi secara signifikan dengan kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, buruknya sanitasi, dan rendahnya pendidikan. Kurangnya kebebasan juga berhubungan dengan buruknya pelayanan publik dan perawatan sosial serta rendahnya kualitas pendidikan.

Salah satu bukti paling kuat keterkaitan kurangnya kebebasan dengan rendahnya kualitas ekonomi adalah di negara demokratis tidak pernah terjadi bencana kelaparan hebat. Sen memberikan contoh bahwa bencana kelaparan besar yang pernah menimpa Cina terjadi bukan lantaran kelangkaan bahan pangan, melainkan karena demikian rendahnya kebebasan dan kurangnya transparansi yang mengakibatkan informasi menjadi asimetris, menyulitkan distribusi, dan pemerataan pangan tak terjadi. Sebaliknya, kelaparan hebat hanya terjadi di negara-negara di bawah rezim otoritarian. Setelah reformasi, dalil-dalil Sen sempat tumbuh menjadi ideal dan pijakan para pengambil kebijakan di Indonesia. Namun, kini, hanya 20 tahun kemudian, dalil-dalil itu memudar.

Maka menjadi penting menjelaskan kembali secara lebih praktis relevansi demokrasi bagi pertumbuhan ekonomi. Pengalaman Cina tidak bisa dijadikan contoh yang tepat. Sepanjang sejarahnya, negara itu tidak pernah ada dan tumbuh sebagai sebuah bangsa demokratis. Otoritarianisme dengan sistem partai tunggal komunis dan sentralisme tidak bisa dijadikan kiblat pembangunan untuk negara-negara yang sejak awal didesain dengan prinsip demokrasi multipartai seperti Indonesia.

Riset Daron Acemoglu dari Massachusetts Institute of Technology menjelaskan bahwa pemerintahan di negara-negara yang otoriter memang bisa berinvestasi dalam bidang sumber daya, teknologi, militer, dan pertahanan secara lebih leluasa dan mudah dibanding negara-negara yang demokratis, sebagaimana kita saksikan dalam kasus Cina dan Rusia. Namun, kata Acemoglu, negara-negara dengan demokrasi tetap memiliki keunggulan karena keterbukaannya, yang lebih memungkinkan mereka secara leluasa dan efisien melakukan alih teknologi dan membuat inovasi melalui kerja sama dengan sesama negara demokratis.

Dalam soal pertumbuhan, penelitian Acemoglu yang hasilnya dipublikasikan dalam Journal of Political Economy volume 127 nomor 1 (2019) juga menunjukkan bahwa demokrasi terbukti berkontribusi langsung secara signifikan terhadap pertumbuhan. Ia melakukan riset terhadap 184 negara pada periode 1960-2010. Selama periode itu, ia menemukan ada 122 negara yang mengalami demokratisasi dan 71 negara yang tetap tidak demokratis. Negara yang bertransisi dari sistem nondemokrasi ke demokrasi membukukan pertumbuhan 20 persen lebih tinggi dalam 25 tahun dibandingkan dengan negara yang memilih tetap tidak demokratis.

Bukti lain diajukan Muhammed N. Islam, yang melakukan riset terhadap 83 negara pada 2016. Ia menemukan fakta bahwa perluasan kebebasan terbukti berhasil mengurangi ketimpangan secara luas. Ia menemukan, di negara dengan tingkat kebebasan 1 persen di atas negara lain, tingkat ketimpangan pendapatan penduduknya (income inequality) 1,33 persen di bawah negara lain yang tingkat kebebasannya lebih rendah.

Dengan kata lain, makin bebas suatu negara, makin setara pendapatan warganya. Penelitian itu juga mengungkap bahwa efek total demokrasi terhadap pengurangan ketimpangan berjalan secara lambat dalam rentang 25 tahun. Riset yang sama menunjukkan kebebasan bisa menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk secara relevan di negara-negara demokratis.

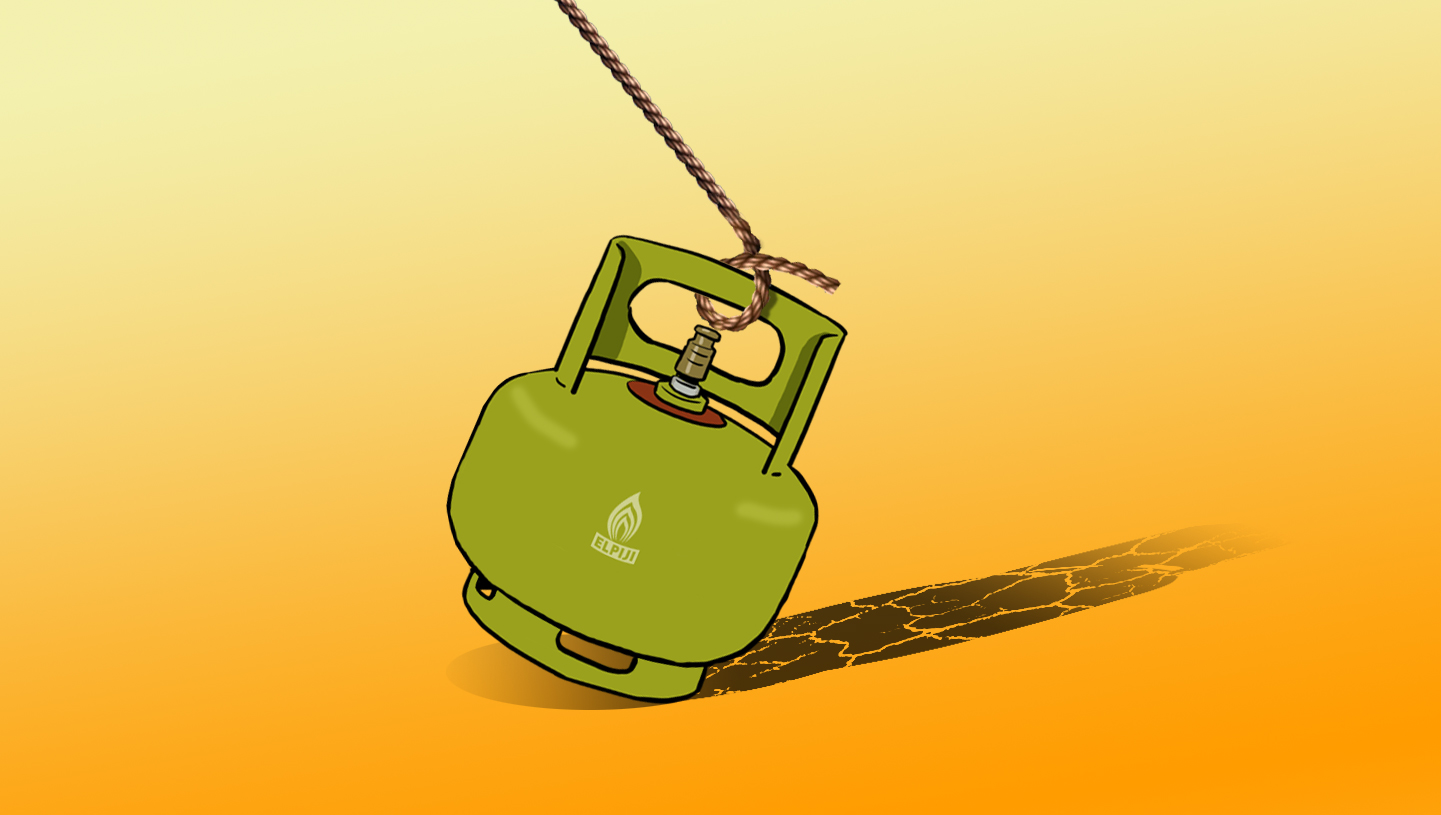

Hari ini Indonesia memang masih merupakan negara demokratis, tapi cara pikir pembangunan tanpa kebebasan menguat dan sedang menggoda para elite kita. Sebagian disebabkan oleh alasan kepraktisan, sebagian karena pandangan sentralisme yang berakar dalam tradisi politik kita. Ide mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara jelas berkaitan erat dan paralel dengan pikiran mengusir kebebasan dari pembangunan. Kecenderungan developmentalisme Orde Baru ini membahayakan dan merugikan kita di masa depan.

Pengalaman dan riset memang menunjukkan bahwa manfaat demokrasi dan kebebasan terhadap ekonomi baru bisa dilihat dalam waktu yang relatif panjang. Tapi ini jalan yang lebih aman dan baik. Jika ingin maju dan terhindar dari bencana, Indonesia mesti menjauh dari godaan kembali ke watak Orde Baru dan segera mendekat ke anjuran-anjuran Amartya Sen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo