Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perhelatan global Konferensi Perubahan Iklim Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau Conference of the Party (COP26) di Glasgow, Skotlandia, sudah berlalu. Sekarang saatnya bertindak, supaya nanti Indonesia bisa berbagi mengenai kemajuan yang tercapai selama 2022 di COP27 di Kairo, Mesir.

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris yang dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation Framework Convention Climate Change, Indonesia telah menetapkan komitmen untuk mengurangi emisi dari 2020-2030 sebesar 29 persen (dengan usaha mandiri) hingga 41 persen (dengan bantuan internasional) terhadap skenario BAU pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen tersebut dalam laporan terbaru Nationally Determined Contributions 2021.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ambisi terbesar penurunan emisi Indonesia adalah sebesar 17,2 hingga 24,5 persen pada 2030 mendatang. Komitmen ini kemudian tercakup dalam RPJMN 2020-2024 (acapkali disebut sebagai RPJMN Hijau). Untuk jangka panjang tercantum dalam Visi Indonesia 2045, Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon, dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di tingkat global, untuk mencapai target pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, berbagai negara maju berlomba mengembangkan teknologi penangkap karbon. Pada September 2021 misalnya, Islandia mulai mengoperasikan Orca –pabrik penangkap karbon di udara. Saat ini, Orca milik Climeworks adalah instalasi penangkap karbon terbesar dunia. Karbon dioksida tertangkap dari atmosfer dan disimpan di bawah tanah dalam bentuk batu (solid rock). Climeworks tidak sendiri dalam kompetisi ini. Carbon Engineering, sebuah perusahaan di Kanada juga mengembangkan teknologi serupa dengan metode berbeda.

Seperti dilansir The Economist baru-baru ini, Orca akan menangkap 4.000 ton karbon dioksida per tahun, dari sekitar 35 miliar ton yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Climeworks cukup optimis dapat menangkap jutaan ton sebelum dekade ini berakhir. Meski menjanjikan, Orca membutuhkan biaya antara USD 600-800 untuk menyerap satu ton karbon dioksida. Perusahaan tersebut menjual paket offset secara daring dengan harga sekitar USD 1.200 per ton, yang berdasarkan klaim Orca, biayanya bisa ditekan hingga sepuluh kali lipat melalui skala ekonomi. Saat ini, dengan harga yang lumayan tinggi tersebut, dua per tiga penawaran jasa dari Orca telah terjual. Salah satunya ke Microsoft dan lebih dari 8.000 lembaga swasta.

Berdasarkan perhitungan di atas, untuk menyerap 4.000 ton karbon per tahun, perlu biaya sebesar USD 4,8 juta atau hampir Rp 68 miliar. Dalam laporan Emission Gap report 2020 dari UN Environment Programme, total emisi gas rumah kaca yang dihitung pada 2019, termasuk perubahan penggunaan lahan, mencapai level tertinggi baru, yakni 59,1 gigaton emisi karbon dioksida (tCO2e). Untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat C, emisi karbon dunia harus turun dengan cepat hingga 25 gigaton emisi karbon pada 2030. Artinya, tanpa penambahan emisi, kita perlu menangkap bukan ribuan atau jutaan ton tapi kurang lebih 3 giga ton karbon per tahunnya. Bayangkan berapa biaya untuk mencegah kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celcius di 2030.

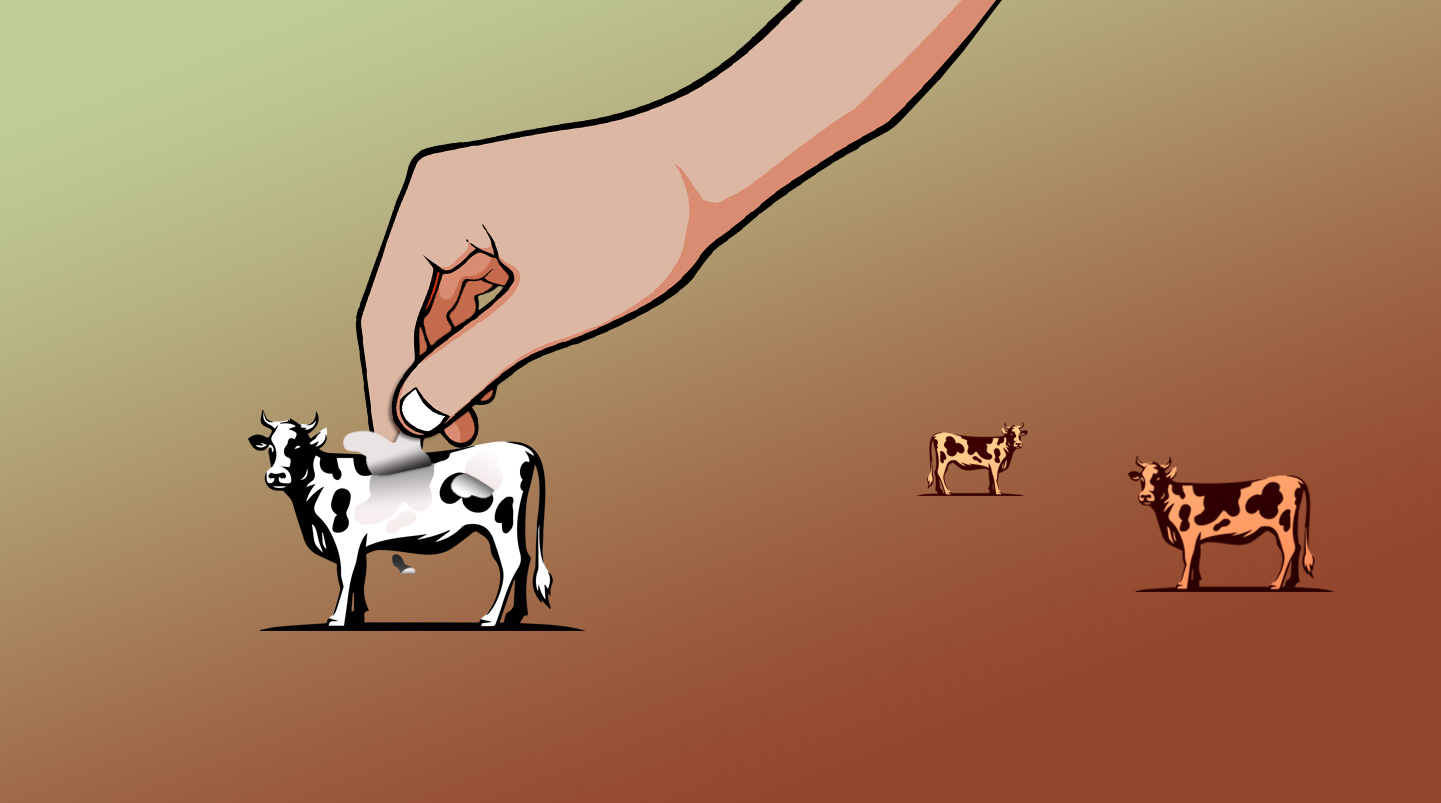

Sementara itu, ada teknologi yang lebih efektif dan rendah biaya yang memungkinkan kita menangkap sejumlah besar karbon di udara: HUTAN. Hutan menarik sekitar sepertiga dari semua emisi karbon dioksida di atmosfer akibat aktivitas manusia setiap tahunnya. Para peneliti telah menghitung bahwa mengakhiri deforestasi dan membiarkan hutan dewasa terus tumbuh dapat memungkinkan hutan menyerap karbon dua kali lebih banyak.

Lembah Sungai Amazon, yang membentang di sembilan negara di Amerika Selatan, masih merupakan penyerap karbon atau net carbon sink. Tetapi bisa jadi akan menjadi penyumbang emisi jika hilangnya hutan terus berlanjut. Cekungan Amazon telah mengalami deforestasi yang meningkat dalam empat tahun terakhir karena pembukaan lahan untuk peternakan dan degradasi akibat kebakaran hutan.

Dari tiga hutan hujan tropis terbesar dunia, hanya Kongo yang memiliki cukup hutan tersisa untuk tetap menjadi penyerap karbon bersih atau net carbon sink yang kuat. Hutan hujan tropis Kongo menyerap 600 juta metrik ton lebih banyak karbon dioksida per tahun daripada yang dikeluarkannya. Angka ini setara dengan sekitar sepertiga emisi karbon dioksida dari semua transportasi di Amerika Serikat.

Bagaimana dengan Indonesia? Pada 2001, Indonesia memiliki 93,8Mha hutan primer, yang mencakup lebih dari 50 persen luas daratannya. Pada 2020, hutan ini kehilangan 270kha hutan primer, setara dengan emisi 208Mt CO (Global Forest Watch, 2021). Tetapi baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan laju deforestasi berhasil turun hingga 75,03 persen sepanjang 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu hektare. Angka ini jauh menurun dari deforestasi periode 2018-2019 sebesar 462,46 ribu hektare.

Keberhasilan ini tak lepas dari moratorium hutan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Setelah berlaku selama dua tahun, pemerintah memperpanjang kebijakan ini dengan terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2013. Kemudian "napasnya" terus berlanjut lewat Inpres Nomor 8 Tahun 2015. Terakhir, regulasi ini menjadi permanan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Primer dan Lahan Gambut.

Selain itu, kebijakan satu peta yang dijalankan pemerintah bersama banyak pihak demi menyelesaikan sengketa lahan turut menyumbang penurunan laju deforestasi. Peningkatan wilayah hutan yang dapat dikelola masyarakat dan komunitas -salah satunya melalui program Perhutanan Sosial dan hutan adat, serta kerangka pengaman atau safeguards yang mencakup aspek tata kelola, sosial, dan lingkungan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari REDD+ merupakan faktor lain penyumbang menurunnya deforestasi (Madani, 2021).

Berdasarkan bukti yang ada, melindungi hutan yang tersisa di ketiga wilayah tersebut (Brazil, Kongo dan Indonesia) sangat penting untuk mencegah keparahan dampak perubahan iklim. Hutan menangkap dan menyimpan sejumlah besar karbon. Dan tidak seperti strategi untuk menangkap karbon dengan pabrik besar seperti Orca, hutan tidak memerlukan teknologi yang mahal dan rumit.

Masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan menjadi garda terdepan dalam memastikan kapasitas penyerapan karbon. Area yang dikelola oleh masyarakat adat global (sekitar 28 persen dari permukaan tanah dunia) mencakup beberapa hutan yang paling utuh secara ekologis dan paling kaya keanekaragaman hayati.

Kawasan lindung dan cagar alam atau hutan yang dikelola secara berkelanjutan merupakan mekanisme paling efektif dalam melawan perubahan iklim. Dalam laporan WRI (2021), riset menunjukkan 27 persen dari penyerapan karbon secara bersih atau net carbon sink di dunia adalah dari hutan yang berada di dalam kawasan lindung. Misalnya, di Brasil, perbedaan mencolok dalam emisi karbon terlihat jelas antara hutan dari komunitas adat Menkragnotí yang dilindungi dan hutan di sekitarnya yang tidak dilindungi. Hutan adat Menkragnotí terus menyerap sekitar 10 juta metrik ton karbon dioksida lebih banyak dari atmosfer daripada yang mereka keluarkan setiap tahun -setara dengan emisi karbon tahunan untuk lebih dari 2 juta mobil.

Dalam laporan pada 2016, WRI juga menemukan di wilayah Amazon di Bolivia, Brasil, dan Kolombia -wilayah di mana masyarakat adat memegang hak atas tanah mereka, laju deforestasi dua hingga tiga kali lebih rendah daripada di kawasan serupa. WRI memperkirakan total manfaat pencegahan perubahan iklim dengan memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat adat di tiga negara ini berkisar antara USD 25 miliar dan US$34 miliar -setara dengan menghilangkan antara 9 juta dan 12,6 juta mobil dari jalan selama satu tahun.

Mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemilik lahan adat, dan menegakkan hak-hak tersebut, merupakan strategi yang terbukti untuk melindungi hutan dan meningkatkan karbon yang tersimpan di sana. Di tengah krisis energi yang melanda sebagian Eropa dan persaingan menuju nol emisi, kebijakan dan komitmen Indonesia tentang hutan dan hak masyarakat dalam perubahan iklim akan menentukan apakah Indonesia dapat menjelma menjadi Negara Adidaya Iklim atau Climate Superpower.