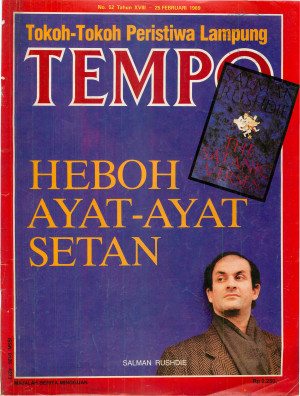

PESAWAT jumbo itu meledak, dan dari puingnya terlontar dua tubuh orang Bombay. Masih hidup, masih utuh. Ajaib. Mereka jatuh pelan-pelan dari ketinggian 29.000 kaki itu, di atas Selat Inggris, dan akhirnya mendarat di lantai yang dingin. Lalu ke London. Salman Rushdie memulai bukunya yang menghebohkan itu, The Satanic Verses, dengan apa yang memang khas padanya: imajinasi yang terbang tangkas dan membuat formasi-formasi yang menakjubkan. Dalam proses itu, dengan kepandaiannya bercerita yang seperti seorang pembual yang sedang nikmat, banyak hal bisa jenaka dan sekaligus mengharukan. Seperti kalau kita mendengar fantasi anak-anak: tak terduga-duga, segar, bikin kaget, bikin cemas. Dengan demikian, ia memang tak selamanya mudah untuk disimpulkan, meskipun selalu bisa asyik untuk diikuti. Dari Salman Rushdie, kiranya memang tidak bisa diharapkan sebuah cerita yang tenang, urut, angker, merenung. Dengan bahasa Inggris yang seperti tak tertandingi ragamnya -- dan tak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ia mencatat detail di sekitar dan merekam cepat-cepat seluruh isi kesadarannya. Bila perlu dengan kata bentukan baru atau kalimat panjang tanpa tanda baca. Buku pertamanya, Grimus, adalah sebuah science fiction, satu cerita khayal berbau ilmu tentang sebuah pulau yang malang. Buku keduanya, yang menyebabkan ia mulai meroket, adalah Midnight's Children, sebuah kisah hidup seorang Islam India, Saleem Sinai, tapi sebenarnya juga kisah India dan Pakistan sejak kemerdekaan. Di sini pun, sejarah disajikan bagaikan oleh seorang pendongeng: kisah menakjubkan dan menggelikan berseliweran, peristiwa berbaur dengan mitologi dan komentar politik, semuanya dengan warna-warni dan aroma Asia Selatan. Dan kisah ini mengalir, mengalir, seperti tak akan terputus dan tak akan berhenti. Banyak kritikus yang meletakkan Salman Rushdie sebangku dengan para pendongeng terkemuka abad ini: Gunter Grass, Gabriel Garcia Marquez, Italo Calvino. Tak teramat meleset. Grass, dari Jerman, dalam Die Blechtrommel bercerita, misalnya, tentang seorang anak penabuh genderang yang tak pernah jadi dewasa, yang tetap cebol dan tetap bocah, yang menyaksikan kaum borjuis kecil Jerman ikut menyusun sejarah yang lumat oleh Nazi. Garcia Marquez, pemenang Hadiah Nobel 1982 dari Colombia itu, dalam Cien Anos de Soledad bercerita tentang sebuah kota khayal, Macondo, dan bangun serta jatuhnya sebuah keluarga besar. Di sana Dara kolonel Amerika Latin berperang dan para gipsi datang membawa permadani terbang, dan hantu moyang selalu menjenguk, serta bayi berekor babi. Calvino, penulis Itali, membawakan cerita-cerita yang tak kalah fantastis: baron yang hampir seumur hidup tinggal di pohon, kesatria yang ikut bcrbaris tapi sebenarnya tak pernah ada, bangsawan yang memerintah sebuah dusun dengan kepala yang tinggal separuh. Singkatnya: keajaiban, mungkin sedikit kegilaan, atau siapa tahu perlambang yang tak lazim -- sesuatu yang di Indonesia dewasa ini bisa ditemukan dalam cerita-cerita Danarto, misalnya dalam Godlob. Dalam kekayaan imajinasi seperti itulah, Salman Rushdie bisa tampil dengan novel Shame, cerita seorang bernama Omar Khayyam Shakil, yang dilahirkan oleh tiga orang ibu, yang terdiri dari para gadis yang semula dipingit. Barangkali kekhasan Salman Rushdie ialah bahwa humornya lebih riuh dan lebih terdengar ke permukaan -- sesuatu yang memang mengingatkan akan kepetahan orang India berkata dan mengekspresikan diri. Dalam Satanic Verses, misalnya, salah satu orang Bombay yang jatuh itu, Gibreel Farishta, ketika berada di tengah awan, menyimpulkan bahwa kekaburan moral orang Inggris merupakan akibat meteorologis. "Bila siang tak lebih panas ketimbang malam," begitulah pikirannya, "bila cahaya tak lebih terang ketimbang gelap, bila tanah tak lebih kering ketimbang laut, maka dengan jelas sebuah bangsa akan kehilangan kekuatan untuk membuat perbedaan...." Maka, Gibreel pun berteriak, "Hai, Kota," (maksudnya London) suaranya bergulung seperti guntur, "aku akan mengkhatulistiwakan kau!" Dan dalam perhitungan Gibreel, bila London jadi kota khatulistiwa, sederet keuntungan akan diperoleh. Misalnya akan ada burung-burung baru di atas pohon dan akan ada pohon-pohon baru di bawah burung. Juga pasar dalam negeri untuk pesawat AC dan obat nyamuk akan terbentuk, permainan kriket akan lebih bagus, dan kontrol bola akan lebih diperhatikan oleh kesebelasan profesional. Semangat beragama akan naik, juga kegaduhan politik tapi kaum intelektuil akan dapat perhatian baru. Tidur siang secara nasional juga akan dilembagakan. Humor seperti itu memang salah satu kekuatan Rushdie -- meskipun sebenarnya polanya tak teramat baru. Tapi apa sebenarnya yang hendak dikatakannya? Sekadar menaburkan fantasi yang saling menyalip seperti satuan-satuan penari jalanan dalam satu karnaval yang riuh? Sekadar permainan kalimat dan khayal yang norak-norak? Untuk menjaab itu, agaknya kita perlu mengenal orangnya. Salman Rushdie lahir di Bombay, di tahun 1947. Seperti Saleem Sinai, tokoh dalam Midnight's Children, ia anak keluarga muslim kelas menengah atas di tengah sebuah kota besar India yang berubah. Kakeknya yang memulai kekayaan famili itu, sedang ayahnya, yang meninggal dua tahun yang silam, tinggal menghabiskannya. Tetapi orangtua ini, yang pernah bersekolah di King's College, Cambridge, menginginkan anak lelaki satu-satunya itu (Salman punya tiga saudara, semuanya perempuan) bersekolah di Rugby. Pada umur 13 tahun, Salman sudah dikirim ke Inggris. Ia sendiri memang merasa disiapkan untuk itu. Ia sejak kecil seorang anak yang "kebuku-bukuan". "Saya termasuk jenis anak yang memperoleh buku sebagai hadiah. Tak pandai dalam permainan." Tetapi Rugby bukanlah tempat yang menyenangkan, ternyata. Di sini tiba-tiba ia merasakan dirinya sebagai seorang anak asing, dari ras yang asing. Ia menyadari ke-India-annya. Ia merasakan dirinya disisihkan. Di tembok-tembok terdapat tulisan rasialis yang memaki orang India, dan Salman sadar, ia tak pernah benar-benar punya teman di Rugby. Di tahun 1964 ia ke Cambridge, setclah lulus dari Rugby. Ia mcnyenangi lingkungan di sini. Itu masa tahun 60-an, masa penuh pemberontakan. "Setiap orang melakukan pemikiran kembali, dan saya juga," kata Rushdie dalam sebuah wawancara dengan Gerald Marzorati, yang diterbitkan The New York Times Magazine akhir Januari yang lalu. Perasaan antara betah dan tak betah di lingkungan asing itu agaknya menempel dalam dirinya sampai sekarang. Perasaan itu pula yang mungkin menyebabkan ia merasa asyik ke dalam kenangan tentang dunianya nun di Bombay -- satu hal yang memperkaya novel-novelnya. Seperti dinyatakannya dalam Grimus: "Merupakan hal yang wajar bagi suatu pengasingan: meletakkan akar ke dalam kenangan." Ia suatu saat mencoba untuk tak berada terus-menerus dalam pengasingan itu. Lulus dan Cambridge (tempat ia belajar sejarah, dan juga sejarah Islam) di musim semi tahun 1968 ia pulang. Bukan ke Bombay, melainkan ke Karachi, di Pakistan. Orangtuanya telah pindah ke sana. Ia sebenarnya marah atas keputusan pindah itu, tapi ketika ia meninggalkan Inggris ke Pakistan, Ia hanya membeli tiket pesawat satu jurusan. Ia waktu itu tak berpikir untuk kembali ke London. Ternyata, ia juga tak betah di negeri yang dipilih orangtuanya itu. Anak muda lulusan Cambridge yang baru berumur 21 itu memang bercita-cita jadi penulis, dan di Karachi mencoba membawakan drama Edward Albee, Zoo Story, untuk televisi. Tapi segera ia mendapatkan kesulitan. Dalam lakon itu, ada satu kata yang muncul, yaitu "daging babi". Satu tokoh dalam cerita Albee adalah seorang yang selalu diserang anjing si pemilik rumah. Agar anjing itu tak berbuat begitu lagi, ia pergi membeli hamburger, yang dilontarkannya ke anjing itu. Tak berhasil. Si anjing tak doyan hamburger. Maka, si tokoh pun berkata, kurang-lebih, bahwa ia tak paham kenapa anjing itu tak doyan hamburger. Padahal, dalam hamburger itu tak cukup daging babi yang bisa membuat anjing itu muak. Kata Salman kemudian, lakon Albee itu kena sensor. Di TV Pakistan, kata "daging babi" tak boleh diucapkan. Salman mencoba menjelaskan bahwa justru kata "daging babi" dalam lakon itu merupakan propaganda paling canggih untuk semangat antidaging babi. Tapi apa daya? Akhirnya calon penulis Midnight's Children itu memutuskan untuk balik ke Inggris, setelah satu tulisannya lagi, yang ia kirimkan ke sebuah majalah kecil, juga kena sensor. Di London, Rushdie bekerja sebentar di kalangan teater yang sifatnya ekperimental. Pengalaman di sini mungkin bisa menunjukkan kecenderungannya untuk menggunakan teknik yang tak lazim dalam novel-novelnya yang kemudian terbit. Tetapi baru di tahun 1970 sebenarnya ia mulai mencurahkan energinya untuk menulis cerita. Di waktu pagi ia bekerja di biro iklan, sebagai copywriter (perangkai kata-kata). Di waktu malam ia merangkaikan kata-kata lain, dengan pelan dan cukup susah payah, buat buku-buku ceritanya. Grimus, yang kurang dapat sambutan itu, diselesaikannya di tahun 1973. Midniht's Children dirampungkannya di tahun 1979. Buku ini dapat anugerah Booker Prize yang sangat prestisius di tahun 1981. "Salah satu novel paling penting yang lahir dari dunia berbahasa Inggris dalam generasi ini, komentar majalah kritik sastra yang terpandang, New York Review of Books tentang buku itu. "Peta sastra India segera akan harus digambar kembali," tulis The New York Times. Novel Midnight's Children, kata harian itu pula, "terdengar seakan-akan sebuah benua yang menemukan suaranya." India mungkin menemukan suaranya dalam karya Rushdie itu. Tetapi Rusdhie sendiri, yang kini beristrikan seorang penulis Amerika, Marianne Wiggins, kian lama kian lebih bisa dikategorikan sebagai pengarang Inggris, yang, seperti para sastrawan negeri itu, tampil juga dalam soal-soal politik di sana. Suaranya terutama terdengar menyengat mengenai rasialisme di Inggris dan ia termasuk cendekiawan yang menentang pelbagai pandangan Perdana Menteri Thatcher. Maka paling tepat bila dikatakan bahwa Salman Rushdie adalah suara dari Inggris yang telah berubah. Marzorati, misalnya, dalam reportasenya di The New York Times Magazine, menamakan The Satanic Verses sebagai "Novel besar pertama dari Inggris yang baru, sebuah Inggris dengan lebih dari dua juta orang imigran." Ada dasarnya untuk mengatakan itu. Tokoh novel yang menghebohkan ini, dua orang Bombay yang jatuh dari pesawat itu, adalah Gibreel Farishta dan Saladin Chamcha. Yang pertama seorang aktor film India yang banyak diberi peran dalam cerita-cerita agama. Yang kedua seorang aktor yang suaranya dipakai untuk mengisi dialog, seorang yang cinta kepada yang serba Inggris. Ada yang menilai bahwa dua tokoh ini pada dasarnya adalah corak kaum imigran, khususnya mereka yang datang dari India ke Inggris. Mereka rindu untuk mengingat dan juga rindu untuk melupakan. Mereka kembali ke Timur, dengan pesawat jumbo ataupun dengan mimpi, tapi tak pernah sepenuhnya kembali. Dan novel itu pun sesunguhnya tak pernah jauh beringsut dari Jalanan London. Bahasa Salman Rushdie menunjukkan itu: bersamaan dengan Inggrisnya yang terang-ceria, ia juga memungut bahasa prokem, kitab suci, karya agung, musik rock, jingel iklan, logat imigran -- semua anasir yang dengan nyata berlintasan di kota besar itu. Salah satu lokasi utama novel ini juga di sebuah wilayah London yang disebut Rushdie sebagai "Brickhall" -- wilayah yang mirip-mirip dengan Brick Lane, distrik London diujung timur, pusat orang membuat pakaian jadi. Di distrik garmen itu, tinggal sekitar 40 ribu orang Bengali. Dulu, distrik ini dihuni orang Yahudi Inggris. Kini sinagog di Brick Lane sudah jadi masjid. Ada tukang daging Islam, ada huruf-huruf Arab yang menandai nama toko, dan ada bau kare. Rushdie mengenal mereka seperti ia mengenal sejarah dirinya sendiri. Tapi ia sudah pasti bukan sepenuhnya bagian dari mereka. Setidaknya, ia tak punya lagi iman seperti iman mereka. Satanic Verses menunjukkan itu. Rushdie mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Marzorati, bahwa novel ini bukanlah novel tentang Islam -- dan agaknya memang demikian. Bagian yang membuat marah orang Islam hanyalah bagian ketika Gibreel Farishta, aktor setengah baya yang sering memainkan peran dalam film keagamaan itu, sedang bermimpi, dengan penuh kebingungan, bahwa dia memang Malaikat Jibril. Dalam proses mimpi itu ia bertemu dengan seorang "bisnismen" yang suka merenung di bukit, yang kemudian disebut Nabi Mahound. Antara mereka terjadi pertautan yang tak mudah dijelaskan, dari mana kemudian lahir ayat-ayat yang melukiskan kehendak Tuhan. "Saya mencoba menawarkan pandangan saya tentang fenomena wahyu dan lahirnya sebuah agama besar dunia," tulis Rusdhie dalam sebuah surat terbuka untuk Perdana Menteri India Rajiv Gandhi, ketika ia memprotes dilarangnya peredaran Satanic Verses di India. "Pandangan saya adalah pandangan seorang sekuler yang dalam hidupnya mendapatkan budaya Islam sebagai bagian dirinya yang sangat penting." Rushdie berbicara tentang "budaya Islam" -- cerita, adat, pandangan hidup dan bukan tentang "iman Islam". Kepada Marzorati, ia mengatakan bahwa novelnya memang mempersoalkan kehidupan rohani, tapi sifatnya adalah penjelajahan. "Ada sebuah lubang dalam diri saya," kata Rushdie, "di mana dulu terdapat Tuhan." Ia, yang bukan lagi orang yang menjalankan ibadat, "ingin menjelajahi lubang ini." Sebuah novel, baginya, adalah penjelajahan. Maka, ia takut bila serangan kepada Satanic Verses kini akan menyebabkan novel itu ditanggapi sebagai sekadar pamflet. Ia juga tahu bahwa banyak orang yang menyerang yang sebenarnya belum membaca buku itu. Bahkan tak sedikit yang salah paham. Tuduhan bahwa Satanic Verses menyamakan para istri sang Nabi dengan pelacur, misalnya, agaknya keliru. Dalam buku itu, yang dikisahkan adalah bagaimana orang-orang tak beriman di Kota "Jahiliah" mencemooh sang Utusan itu dengan cara menamakan sejumlah anggota bordil mereka dengan nama para istri sang Nabi. Bagaimanapun, seorang Islam yang membaca beberapa bagian novel ini memang sulit untuk tak akan tersinggung. Salman Rushdie, dalam usahanya memandang fenomena wahyu dari kaca mata seorang sekuler, meletakkan beberapa fragmen sejarah Islam dengan disamarkan di sana-sini -- dengan kejenakaan satiris yang sangat terasa sebagai cemooh. Mahound, "bisnis men" yang suka merenung di atas bukit panas di Hijaz dan kemudian jadi Nabi itu, sebenarnya tokoh yang menarik. Tubuhnya atletis, sikapnya tak otoriter di antara para pengikutnya, dan ia serius serta jujur. Pada saat yang sama ia juga pragmatis. Ketika ia hendak menyebarkan keyakman bahwa hanya ada satu Tuhan, ia dapat perlawanan dari para tokoh kota Jahiliah yang mempercayai banyak dewa dan dewi. Suatu ketika Mahound ditawari satu kompromi: Kota Jahiliah bersedia mengakui secara resmi adanya ajaran baru itu, dan Mahound akan diangkat jadi anggota dewan kota, asal: tiga dewi, Lat, Uzza dan Manat, diberi status yang terletak antara Tuhan dan manusia, setaraf malaikat dan setan. Mahound tertarik: "Kadang-kadang aku pikir aku harus membuat orang mudah untuk beriman," katanya. Tetapi perdebatan antara pengikutnya terjadi. Hamza, paman Mahound, menganjurkan agar Mahound bertanya kepada Gibreel. Mendengar ini, Gibreel sendiri cemas. Ia takut tak bisa menjawab. "Aku cuma seorang aktor idiot yang sedang mimpi buruk yang kacau balau," pikirnya. Sementara itu, Mahound juga gundah mencari jawab. Ia bertanya, tidakkah dirinya jadi lemah hanya karena tawaran satu kursi di dewan kota? Tapi haruskah Allah begitu tegar, tak hendak menerima tiga unsur lagi dalam kekuasaannya, dan orang banyak jadi menderita? Seandainya soal teologis itu oleh Rushdie dikemukakan dengan cara lain tanpa menyrempet-nyrempet riwayat Nabi Muhammad dengan cara yang jenaka, Satanic Verses mungkin akan lebih menggugah dan membuka jalan yang hendak ditempuh Rusdhie sendiri: jalan penjelajahan rohani. Jalan terbuka yang tak mandek dalam dogmatisme dan fanatisme. Sayang, Rusdhie yang berbicara dengan referensi Islam, dan karena itu hanya bisa efektif dengan pembaca yang punya acuan Islam pula, jadi gagal. Ia hanya bisa membikin marah. Rushdie memang sudah mencoba berperisai. Dalam Satanic Verses disebutkan bahwa Mahound bukanlah "Mahomet" atau pun "MoeHammered". Dalam resensinya untuk The New York Times Book Review, A.G. Mojtabai, seorang pengarang wanita Amerika keturunan India, menyebut bahwa "Mahound" dikenal sebagai tokoh sandiwara keagamaan Kristen di abad tengah, sebagai teman Pontius Pilatus ataupun Herodus: satu tokoh yang bersifat setan. Tapi agaknya Mojtabai salah. Dalam Midnight's Children, nama "Mahound" oleh Rusdhie sendiri udah disinonimkan dengan "Mohammed" sang Nabi. Bahkan judul The Satanic Verses ("Ayat-Ayat Setan") itu juga diambil dari suatu kisah dalam sejarah Islam yang masih kontroversial, ketika konon Nabi menyangka telah menerima perintah Allah untuk mengakui tiga dewi, yang disembah orang Mekah waktu itu, sebagai malaikat. Padahal, Allah tak menghendaki demikian: monotheisme Islam sangat tegas dan lurus. The Satanic Verses tentu saja tak mempersoalkan itu. Ia mungkin hendak melukiskan bagaimana manusia hidup, setelah ia turun dari sebuah suasana yang nyaman tapi semakin tak nyata (pesawat jumbo yang runtuh itu bernama lostan, bahasa Parsi, berarti "taman"). Ketika dunia masa lalu rontok dari wujudnya yang lama, ketika iman tak lagl memadai. Tapi dengan ingar-bingar yang terjadi, semua itu mungkin lewat. Hampir 550 halaman: tidakkah Salman Rushdie menulis terlampau banyak?Gounawan Muhamad (Jakartal) Yusril Djalinus (As)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini