EMPAT buah bis malam dari Jakarta beriringan memasuki Kota

Pemalang, Jawa Tengah. Membelok ke selatan, bis-bis itu menuju

arah Kecamatan Randu Dongkal. Setelah melewati Kelurahan Warung

Pring, kendaraan-kendaraan tadi berhenti. Para penumpang pun

turun.

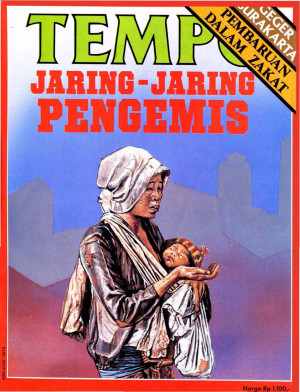

Rombongan yang sarat dengan barang itu berjalan beriringan,

menempuh jalan desa berdebu dan berbatu. Sepanjang hampir 7 km.

Sampailah mereka di desa, disambut dengan girang oleh sanak

saudaranya yang menunggu. Desa itu adalah Desa Kreyo yang

sebagian besar penduduknya "bekerja" sebagai pengemis di

Jakarta. Desa itu pun mendadak cerah dan ramai tiga hari

menjelang Lebaran -- jauh beda dengan hari-hari biasa yang sepi.

"Jika baru datang dari Jakarta, mereka kelihatan mewah. Siapa

yang tidak bangga," kata Sugimo, 43 tahun, lurah Desa Kreyo.

Yang agak disayangkan sang lurah, tingkah mereka yang agak aneh.

"Pakaian mereka juga agak aneh dan percakapan mereka menggunakan

bahasa Indonesia logat Jakarta yang sukar dipahami," katanya.

Sugimo yang memimpin Desa Kreyo sejak 1975, tak tahu persis

berapa jumlah penduduk desanya yang merantau ke Jakarta. Yang

lebih aneh lagi, semua pamong Desa Kreyo tak tahu pasti, kerja

warga mereka di Ibukota. "Mereka pergi tanpa surat jalan," ujar

lurah. "Saya sendiri heran, berangkat ke Jakarta tak pernah

sama-sama, pulangnya serentak. Apa di sana mereka kumpul?"

Lurah yang juga jadi guru SD Karang Kreyo II ini pernah

mengusut, apa yang mereka kerjakan di Jakarta. "Kebanyakan

menjawab, jadi karyawan pabrik," tutur Sugimo. Tapi tak pernah

jelas, pabrik di mana dan sebagai apa. Ia tak mau mengusut lebih

lanjut.

Desa Kreyo terletak 39 km di barat daya Pemalang, berpenduduk

5.000 jiwa lebih atau 1.110 kk. Di sini ada 223 ha sawah yang

subur. Hampir semua penduduk desa itu memiliki sawah minimum 2

petak. "Termasuk mereka yang hijrah ke Jakarta itu," kau Sugimo.

"Andai kata mereka mengolah sawahnya di desa, hasilnya akan

mencukupi seluruh keluarganya."

Yang tak terbayangkan oleh Sugimo adalah, bagaimana mungkin

warganya di Jakarta mendapat pekerjaan dengan penghasilan begitu

besar. Pendidikan mereka paling tinggi SD. "Banyak yang tak

tamat SD, bahkan buta huruf. Di desa pun mereka tergolong malas

bekerja. Bagaimana mungkin bisa mendapat pekerjaan di Jakarta

dengan mudik ke kampung penuh bawaan?"

Lurah ini bukannya tak pernah mendengar, bahwa warga desanya di

Jakarta hidup sebagai pengemis. "Boleh jadi berita itu benar,

warga desa saya mengemis di Jakarta," katanya. "Namun saya tak

berani memastikan, karena belum ada bukti atau laporan resmi."

Bekas lurah Kreyo, Sumarta, 67 tahun, lebih tegas mengakui,

penduduk desa yang pergi ke Jakarta itu memang hidup sebagai

pengemis. "Sudah sejak dulu saya tahu. Tetapi mereka tak

sebanyak sekarang, sampai desa ini sepi," kata Sumarta terus

terang. Bahkan bekas lurah ini tahu persis "sejarah kepengemisan

itu". Ketika itu, sekitar tahun 1970-an, katanya, ada lima warga

desa yang pergi ke Jakarta berjualan petai. Di kota metropolitan

itu, mereka kehabisan bekal, sementara dagangan tak laku.

Akhirnya mereka meminta belas kasihan orang. Ternyata dengan

mudah uang diperoleh dan kelima orang itu pulang dengan bekal

yang jauh lebih cukup dibandingkan nilai dagangannya. Ketika

diceritakan di desa, kemudahan mendapat uang di Jakarta itu

menjadi daya tarik. Sampai sekarang.

Kini di Desa Kreyo ada semboyan: "Nek maring Jakarta, rekasa

ngemis, namung maring desa ketingal mulya". Artinya, biarlah di

Jakarta jadi pengemis, asalkan di desa tampak sejahtera.

Falsafah hidup seperti ini, menurut lurah Kreyo, dijadikan

kebanggaan. Keluarga yang ditinggal di desa juga dengan mudah

mencari utang, dengan jaminan dibayar menunggu kiriman dari

Jakarta.

Bambang Nurcahyo, agen bis malam jurusan Pemalang-Jakarta bisa

memastikan penduduk yang mencarter bisnya itu adalah para

pengemis di Jakarta. Bahkan ia menyebutkan tak cuma Desa Kreyo,

juga penduduk Desa Warung Pring, Rembul, Gombong Kembaran dan

Sedayur (semuanya di wilayah Kecamatan Randu Dongkal) menjadi

pengemis di Jakarta. "Yang terbanyak memang penduduk Kreyo,"

kata Bambang. Lebaran tahun lalu, empat bis yang dicarter

semuanya pakai AC, yang saat itu lagi model. Sekarang selain

empat bis biasa, ada pula yang mencarter colt.

Penduduk yang pulang kampung dan tengah asyik menikmati Hari

Raya itu tak suka diwawancarai. Mereka selalu menghindar.

Khudori, 29 tahun, salah seorang dari mereka yang pulang,

membantah hidup sebagai pengemis di Jakarta. Ia bersama 20 "anak

buahnya" mengaku bekerja sebagai pengrajin tas sejak 1977. Tapi

ia tak menyebutkan di daerah mana dan berapa besar usaha itu.

Ditanya berapa penduduk Kreyo yang pulang Lebaran dari Jakarta,

ia menyebut, "sekitar 500 orang". Menurut Khudori, mereka

kembali ke Jakarta, "segera setelah Hari Raya."

Untuk mengusut benar tidaknya penduduk Kecamatan Randu Dongkal

menjadi pengemis di Jakarta, tidaklah mudah. Perkampungan

pengemis di Jakarta yang diduga menjadi pangkalan orang Pemalang

ini terletak di Simprug, Kelurahan Grogol Selatan. Selain itu

juga di rumah-rumah bedeng Pasar Prumpung, Cipinang Besar.

"Perkampungan" itu sendiri begitu tertutup, bahkan terkesan

angker.

Asrama pengemis di Simprug termasuk wilayah RW 04 Kelurahan

Grogol Selatan. Ketua RW, M. Rosyid Hadiyanto dengan nada tinggi

berkata, "siapa bilang di daerah kami ada pengemis?" Yang benar

menurut Rosyid, ada sekelompok penduduk yang tinggal di daerah

pinggiran RW 04 yang tidak jelas pekerjaannya. "Di hadapan

pengurus RW dan RT mereka tak mau dikatakan pengemis -- siapa

sih yang mau dikatakan pengemis?" ujar Rosyid.

Rosyid yang bekerja di Departemen PU menyebutkan, kelompok

masyarakat itu hidup tertutup, tidak mau berkumpul dan ngobrol

dengan warga lain. Karena pendidikan mereka rendah, pengurus RW

sulit memberikan penerangan tentang prosedur tinggal di Jakarta.

Menjelang Lebaran baru lalu, berbarengan dengan operasi pengemis

di Jakarta, pengurus RW 04 mulai mendata mereka. Ternyata memang

hampir semuanya tak memiliki surat jalan, apalagi surat pindah.

Mereka mengaku dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tetapi ketika

rombongan DPRD DKI meninjau perkampungan yang padat itu April

lalu, mereka mengaku dari Pemalang. Rumah dinding gedek dan

papan yang mereka huni disewa cukup mahal, Rp 500 sehari. Namun

Tinah, ibu 2 anak balita yang ditemui TEMPO sebelum Lebaran,

menyebutkan rata-rata penghasilannya sekitar Rp 4.000 sehari.

Kerja di mana? "Ya minta-minta," katanya. Penghuni di sana

rata-rata memiliki radio kaset yang cukup baik.

Di Pasar Prumpung, Cipinang Besar, para pengemis ini membayar

sewa bedeng berukuran 3 x 3 meter Rp 400 per hari. Kehidupan

mereka pun lumayan, ada perabotan rumah tangga yang dicicil.

Bahkan ada yang punya tv. Ny. Ratmi, ibu enam anak yang semuanya

mengemis, termasuk suammya, setiap hari membayar cicilan Rp

1.400 untuk seperangkat alat-alat dapur. Keluarga ini menyewa

dua kamar.

Galib, kakek berumur 76 tahun, juga sedang mencicil radio dan

tempat tidur. Setiap hari ia menyisihkan Rp 1.100 untuk

disetorkan ke pemilik rumah, Haji Ibrahim Zahri, yang sekaligus

mencicilkan barang. Para pengemis ini rata-rata berpenghasilan

Rp 2.000. Ditemui TEMPO sebelum Lebaran Galib dan teman-temannya

mengaku akan mudik dengan mencarter truk. Kemana? "Ke Brebes,"

jawabnya.

Pengemis asal Brebes juga terkenal di Bandung. Mereka menghuni

perkampungan di Kelurahan Cipedes, Bandung. Persisnya di Kampung

Cibarengkok. Ketua RT 09 yang mewilayahi asrama pengemis ini,

tak tahu persis berapa jumlah mereka. "Selain tidak lapor,

mereka terus bertambah dan sering berganti-ganti," kata Maman,

ketua RT 09.

Luas perkampungan pengemis itu tak lebih dari 4.000 m2. Rumah

petak dibangun sendiri oleh keluarga pengemis, sementara

tanahnya disewa dari penduduk setempat. "Mereka mengemis, dari

anak-anak sampai kakek-kakek," ujar Ny. Maman, istri ketua RT

yang kebetulan rumahnya dekat kompleks itu. "Tetapi mereka tak

mengaku sebagai pengemis."

Mereka berangkat dari rumah berpakaian yang baik, di jalan baru

diganti pakaian "dinas" yang compang-camping. Penghasilannya,

menurut Ny. Maman, tak kurang dari Rp 6.000 sehari. "Saya sering

dengar mereka ngobrol, kalau dapat Rp 1.500 mereka bilang bukan

duit. Di rumah mereka rata-rata ada tv, radio kaset, jam

dinding. Mereka lebih kaya dari kita," kata Ny. Maman pula.

"Setiap mereka pulang kampung menjelang Lebaran, bawa uang lebih

dari Rp 300.000."

Seperti halnya di Simprug dan Prumpung, Jakarta, penghuni

kampung pengemis Cibarengkok ini juga sangat tertutup. Banyak

yang meragukan mereka berasal dari Brebes, karena tak pernah

bisa menunjukkan desa asalnya yang persis. "Mereka menyebutkan

Brebes karena Kabupaten Brebes lebih tandus, sementara logat

Tegal tak bisa dihindari," kata seorang pengurus RW 11 Kelurahan

Cipedes yang mewilayahi kampung ini. Pengurus RW ini menduga,

"pengemis itu dari Pemalang, entah kecamatan mana".

Adakah mereka juga dari Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang?

Entahlah. Tapi yang pasti, mereka bangga setiap pulang ke

kampung! meski tak pernah menyebutkan nama desa itu dengan

tepat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini