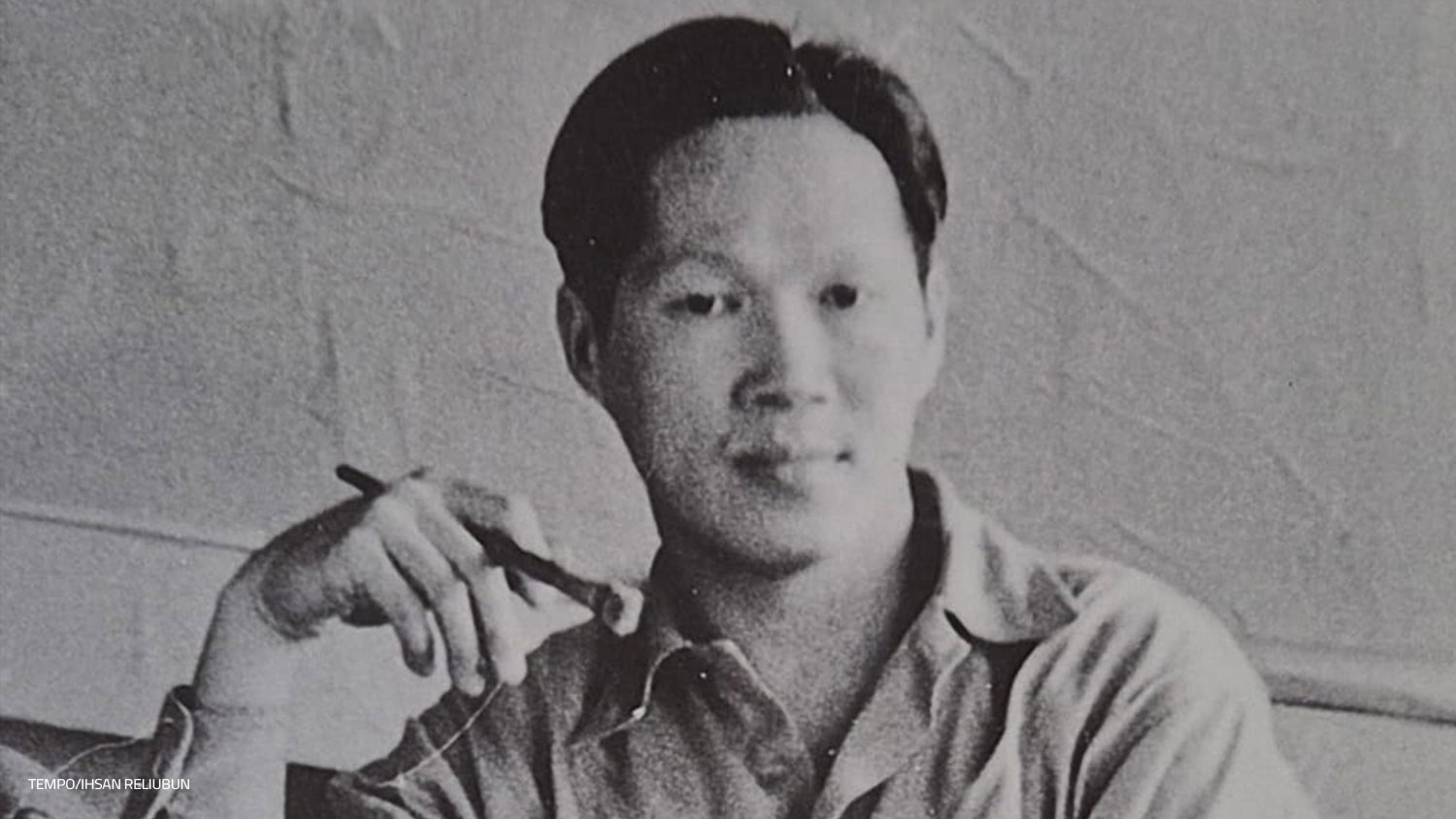

MULTATULI YANG PENUH TEKA-TEKI Oleh: Willem Frederik Hermans Penerjemah: H.B. Jassin Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1988, 320 halaman DIA meninggal 101 tahun yang lalu, pada tanggal 19 Februari 1887, di sebuah dusun kecil di Jerman, jauh dari negeri asalnya. Eduard Douwes Dekker -- alias Multatuli, pengarang Max Havelaar -- memang merasa, Negeri Belanda terlalu sempit bagi Jiwanya yang mahaluas. Selain Max Havelaar, Douwes Dekker menulis sejumlah buku dan esei lainnya. Pada November tahun lalu, ia juga diperingati di Indonesia, di Universitas Indonesia, dan tampillah beberapa pembicara dari Negeri Belanda dan Indonesia. Di antara mereka juga Willem Frederik Hermans, sastrawan, kolumnis, dan polemis yang di Belanda terkenal karena penanya yang tajam. Dia juga yang menulis De Raadselachtige Multatuli yang oleh H.B. Jassin diterjemahkan dengan judul Multatuli yang Penuh Teka-teki. Tentu saja perhatian kita, orang-orang Indonesia, terutama tertarik kepada "kasus Lebak". Apakah Multatuli benar dalam mengkambinghitamkan bupati Lebak? Apakah ia juga benar memantau dan memergoki kasus-kasus pemerasan? Di sini Hermans tanpa ragu-ragu menghantam sang bupati dan Rob Niewenhuys, sastrawan Indo-Belanda, yang dalam bukunya Mitos Lebak berusaha menempatkan kasus ini dalam rangka sosio-budaya feodal Jawa. Saya tidak tergoda untuk menceburkan diri dalam polemik ini. Masih relevankah itu semua? Tetapi bahwa bupati Lebak mengerahkan rakyat mengadakan gugur gunung, membersihkan halaman kabupaten, bertepatan dengan kedatangan seorang tamu agung, bagi kita di Indonesia bahkan sampai saat ini -- bukan hal luar biasa. Itu bukan peristiwa yang dapat dicanangkan sebagai kerja paksa. Di sini Hermans kehilangan perspektik sosio-budaya Jawa dulu dan sekarang. Kalau sekarang kita meninjau kembali perkara Lebak, maka sungguh tergopoh-gopoh sikap Douwes Dekker yang tiga bulan sesudah diangkat menjadi asisten residen telah menindak sang bupati. Apalagi karena bukti-bukti tertulis tidak (atau belum dapat) diajukannya kepada Tuan Residen, yang dijulukinya Slijmering, Si Lidah Getah atau Si Bekicot Lendir. Dekker sungguh bertindak sebagai seekor gajah dalam kamar penuh keramik. Sesudah Dekker pergi, si Slijmering mengadakan penyidikan, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur Jenderal, yang pada tanggal 11 Desember 1856 memberi peringatan keras kepada bupati dan memecat demang Parangkujang. Mengapa Dekker tidak dengan sabar menangani perkara ini? Mengapa harus tergesa-gesa? Akhirnya, pada tahun 1865, sang bupati pun dihentikan, sembilan tahun sesudah Dekker membuat heboh itu demi ..., ya demi apa? Sungguh karena mau membela rakyat kecil? Inilah teka-teki terbesar dalam buku Douwes Dekker. Buku ini tidak hanya membahas kasus Lebak, tetapi mengikuti perjalanan hidup Multatuli yang penuh liku-liku (dan utang-utang!) itu sampai titik terakhir. Terus terang saja, saya tidak bisa membaca buku ini dari A sampai Z. Terlalu banyak digresi, tidak ada jalan kini, yang jelas kronologis. Teramat banyak tokoh Belanda yang diperkenalkan kepada kita, padahal kita tidak berminat terhadap mereka. Penulis resensi ini cukup banyak tahu mengenai sejarah sastra dan kebudayaan Belanda. Namun, membaca buku ini terasa agak menjemukan, sekalipun puluhan foto menghiasi buku ini. Tegasnya, bagi kita di Indonesia, hal itu tidak relevan. Gaya Hermans yang sering polemis itu mengganggu kenikmatan membaca. Buku ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang memuat berbagai artikel dan polemik. Di sini kita sempat mengenal watak Hermans itu, tajam dan sarkastis. Di sini pun kita sempat mempertimbangkan pro dan kontra dalam kasus Lebak. Kalau masih berminat ! Penerbit Djambatan, aristokrat dalam dunia penerbitan Indonesia, pantas dipuji karena sanggup menerbitkan buku ini (dengan subsidi KITLV-LIPI) dengan kertas yang bagus dan secara tipografis juga bagus. Tidak kalah dengan terbitan asli Belanda. Penerjemah buku ini adalah H.B. Jassin. Ini sudah sepantasnya, karena Jassin pun menerjemahkan Max Havelaar. Namun, tak ada gading tanpa retak. Pena Hans Jassin pun kadang-kadang meleset. Misalnya ia menerjemahkan Gouverneur Generaal in Ruste dengan "Gubernur Jenderal Almarhum". Saya kira, "in ruste" berarti "sedang menikmati masa pensiun atau purnabakti". Pertanyaan saya dalam hati: Banyakkah orang Indonesia yang berminat membeli dan membaca buku ini?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini