Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Toto Widyarsono

Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia memiliki suatu struktur masyarakat yang mengandung dua karakteristik. Secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis/suku bangsa, agama, adat-istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat itu ditandai dengan adanya perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang begitu tajam.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

S. Furnivall (1967) menamai masyarakat Indonesia sebagai plural society. Istilah itu pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Suatu masyarakat terdiri atas dua elemen atau lebih yang hidup secara terpisah tanpa terintegrasi satu sama lainnya dalam suatu kehidupan politik.

Setiap kelompok etnis tetap mempertahankan identitas asal dan kulturnya. Mereka hidup dalam komunitas etnis homogen dengan ciri budaya dan batas-batas teritorialnya tersendiri, yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Istilah etnisitas itu tidak hanya melekat pada penduduk asli (inlander), tapi juga mereka yang disebut kaum imigran (pendatang).

Hingga Hindia Belanda berakhir, penduduk secara umum dibagi menjadi empat kategori, yakni orang Eropa, warga yang disamakan dengan Eropa (orang lokal yang beragama Kristen dan orang Jepang), penduduk asli, serta warga bukan Eropa yang disebut vreemde oosterlingen atau orang Timur Asing. Mereka terdiri atas orang Tionghoa dan imigran Asia lainnya, seperti orang Moor, Tamil, Benggala, dan Arab. Buku ini membahas komunitas terakhir, yakni Arab, yang sebagian besar berasal dari Hadhramaut (Yaman).

Orang Arab di Hindia Belanda dalam praktiknya lebih banyak menghadapi diskriminasi. Penyebabnya ada beberapa faktor. Pertama, minoritas Arab dipandang lebih merusak kesejahteraan masyarakat luas. Kedua, pemerintah khawatir terhadap pengaruh mereka dalam masalah agama. Ketiga, setelah kebangkitan Pan-Islamisme, mereka dipandang dapat merongrong kekuasaan Belanda.

Di Hindia Belanda, orang Arab secara resmi digolongkan sebagai Timur Asing, seperti halnya orang Tionghoa dan orang asing lainnya dari Asia (kecuali orang Jepang). Akibatnya, mereka memiliki hak dan kewajiban berbeda dengan kategori penduduk lain, seperti orang Eropa dan penduduk Bumi Putera.

Mereka tinggal di lingkungan tertentu di bawah pengawasan rezim kolonial dengan bantuan kepala kampung Arab berpangkat letnan atau kapten, tergantung besarnya komunitas. Selain membatasi kebebasan bergerak, contohnya dengan surat izin perjalanan, mereka dibatasi secara hukum di bidang ekonomi, misalnya larangan memiliki tanah selain jatah rumah.

Komunitas Hadhrami umumnya ditandai dengan struktur hierarkis berbasis keturunan yang agak kaku, menyerupai kondisi di tanah asal dengan strata, misalnya sayid, syekh, qabili, dan masakin. Di samping itu, masih terdapat pendatang baru yang menyebut dirinya wulaiti atau totok dan orang Hadrami peranakan (muwallad), yang dihasilkan dari perkawinan campuran.

Nasionalisme Arab-Indonesia

Pada akhir 1930-an, sebagian besar komunitas Arab tidak hanya mengidentifikasikan diri dengan Indonesia sebagai tanah air, tapi juga bersimpati terhadap tujuan nasionalis. Kesadaran dan kepedulian ini khususnya hasil dari kegiatan PAI (Persatoean Arab Indonesia), yang bekerja sama dengan kaum nasionalis. PAI bertujuan utama memperjuangkan emansipasi orang Hadhrami dan integrasinya dengan masyarakat luas untuk aktif dalam bidang sosial, budaya, dan agama.

Berbeda dengan orang Indo-Eropa dan Indo-Tionghoa, yang sebagian masih memiliki hubungan konstitusional dengan Belanda atau Tiongkok, orang Hadhrami tidak merasa memiliki bangsa asal sekuat mereka. Hadhramaut merupakan kawasan, bukan entitas politik atau negara. Jadi, mereka lebih memiliki kedekatan dengan Indonesia.

PAI tidak bisa lepas dari sosok sentralnya, A.R. Baswedan. Keluarga A.R. Baswedan bukan sayid, melainkan golongan pedagang.

Meski sudah hidup di Indonesia, diskriminasi golongan dari Yaman Selatan ini dilanjutkan. Ada diskriminasi antara sayid dan non-sayid serta antara golongan wulati (totok) dan muwallad (peranakan). Diskriminasi itu tampak dalam adat-istiadat, seperti cara berpakaian, perlakuan terhadap istri, penggunaan bahasa, serta cara menyapa antar-golongan.

Baswedan menawarkan solusi meleburkan kedua golongan ini dan menjungkirbalikkan orientasi kaum muwalad sayid dan nonsayid. Orientasi peranakan Arab bukan ke Turki, Irak, Mesir, atau Hadramaut (Yaman), melainkan ke Indonesia semata. Tidak ada jalan selain memecah isolasi dan menyatukan diri dengan gerakan Indonesia serta memenuhi kewajiban terhadap Tanah Air dan bangsa Indonesia.

Penulis buku ini berfokus menyoroti bahwa sejarah keberadaan komunitas Arab Hadhrami di Indonesia merupakan sejarah perjuangan pencarian identitas. Dalam pencarian itu, mereka menghadapi berbagai benturan dan pergumulan dalam upaya mengkonstruksi diri, seiring dengan perubahan kekuasaan yang terjadi di Indonesia.

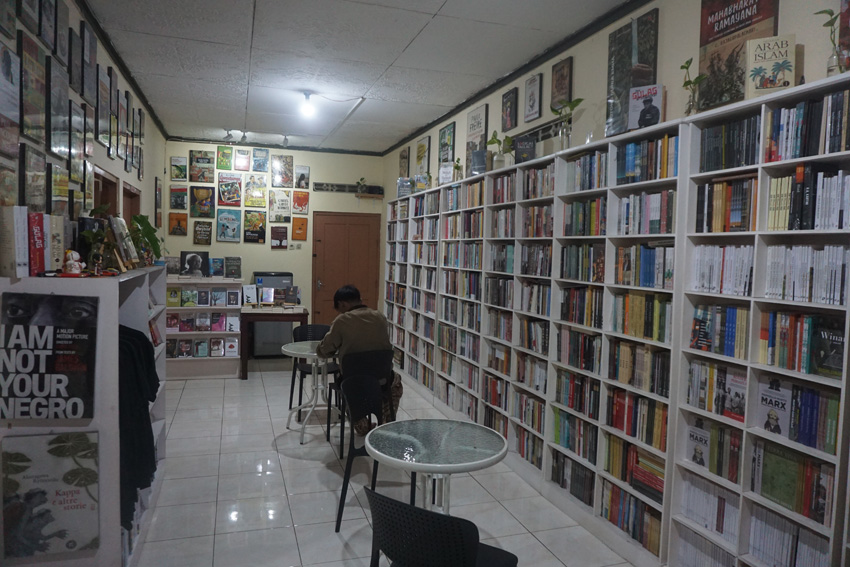

Kajian ini menjadi sangat relevan karena usaha penulisnya menggunakan berbagai sumber primer berupa dokumen arsip, baik di ARA (Arsip Kerajaan Belanda) maupun Arsip Nasional RI. Sumber terbilang langka juga melengkapi, terbitan berkala dalam bahasa Melayu, seperti majalah Aliran Baroe, Insaf, dan Nusaputra, juga koran berbahasa Belanda, Indonesia, dan Jepang.

Riset Huub de Jonge memberikan gambaran tentang karakteristik mereka dan kesulitan yang mereka alami pada masa itu, 1900-1950. Kelompok penduduk lain tak mengetahui apa yang dialami komunitas Arab itu. Penyebabnya, sebagian ada pada komunitas Hadhrami sendiri, yang menutup diri dan tidak suka membicarakan masalah internal di depan umum. Sebagian lagi ada pada penduduk asli yang menganggap mereka sebagai orang luar.

Akibatnya, terjadi ketidaktepatan kebijakan etnisitas dari pemerintah Indonesia. Barulah pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid warga Hadhrami memperoleh status hukum sebagai orang Indonesia, bukan "orang Indonesia bukan asli".

Buku ini melengkapi kepustakaan lain yang serupa, antara lain Orang Arab di Nusantara (LWC van den Berg) dan Indonesia-Arab dalam Pergerakan Kemerdekaan (Husain Haikal). Secara teoretis, buku ini memperkaya referensi bahasan multikulturalisme di Indonesia. Secara praktis, buku ini berkontribusi memulihkan bangsa yang akhir-akhir ini seakan-akan terbelah karena penggunaan politik identitas.

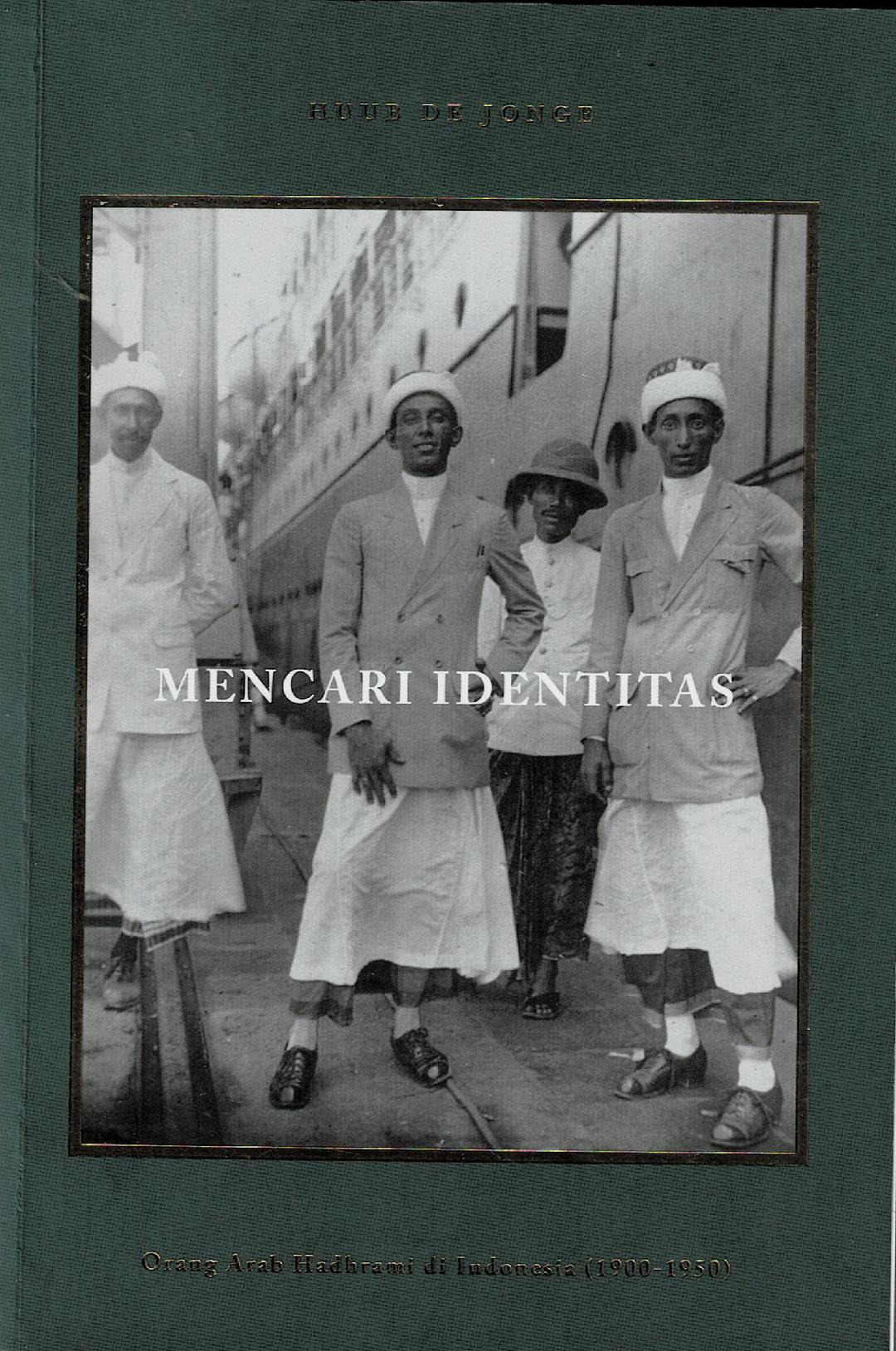

Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950)

Penulis : Huub de Jonge

Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Cetakan I : November 2019

Tebal : 261 halaman

ISBN : 978-602-481-220-1

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo